フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

森村先生 マキ子さん

よろしくお願いします。

タイトル案

・こんなに簡単だった!KALDIの鶏塩鍋つゆで作る簡単和食

・1袋で3品!KALDIの鶏塩鍋つゆで簡単和食

・万能!KALDIの鶏塩鍋つゆで簡単和食(扉1)

大阪・岸和田のフードスタイリスト、フォトスタイリストの川崎利栄です。

11月24日はいい日本食=「和食の日」なのだそうです。

和食は出汁が命!

とよく耳にしますが、仕事から帰ってきてすぐにごはんを作るには

少し時間が・・・・。そこで、今回はKALDI(カルディ)で販売されている「鶏塩鍋つゆ」を使って

ごはんを作りました。

味付けがされているので、材料を用意したら混ぜて火にかけるだけの簡単調理です。

しかも、1袋で4人分が3品作ることができます。

全部同じ味になるのでは?と思われるかもしれませんが、

素材の味が混ざるので、同じ鶏塩鍋つゆから作ったとは思えない仕上がりです。

(商品はカルディのオンラインショップでも購入できます。)https://kaldi-online.com/category/MOHEJI/4571347778229.html

(画像1)

今回作る3品です。

・厚揚げ入り豚ばら大根

・鶏五目ごはん

・餅入り茶碗蒸しそれぞれ時短調理のポイントがありますので、

試してみてください。(画像2)

■厚揚げ入り豚ばら大根■

(材 料)4人分

豚ばら肉 100g(5〜6cmに切る)

大根 1/2本(乱切り)

厚揚げ 1枚(8等分に切る)

鶏塩鍋つゆ 200ml

みりん 大さじ1

油 大さじ1/2(テフロン加工の鍋を使わない場合)

あれば青菜 少々(茹でた小松菜やほうれん草)(画像3)

(作り方)

*時短ポイント*

乱切りにした大根は耐熱容器に入れ、ふんわりと食品用ラップをかけて

レンジ加熱する。(600Wで約4分)

注)機種により、加熱時間は異なります。1)フライパン(または鍋)を熱し、豚ばら肉を炒める

2)大根と厚揚げを加えてさらに炒める

3)全体に油がまわったら鶏塩鍋つゆを加えて落とし蓋をする

4)煮汁が少なくなったらみりんを回しかけ、一煮立ちさせて火を止める

5)器に盛り、青菜を添える。今の季節、柚子の皮を細かく刻んで一緒に盛り付けると香りが楽しめます。

(画像4)

■鶏五目ごはん■

(材 料)4人分

米 2合(洗ってぬるま湯に10分浸しておく)

鶏もも肉 1/2枚(一口大に切る)

*水煮野菜(きんぴらの具) 1袋

鶏塩鍋つゆ 200ml

ぬるま湯 鶏塩鍋つゆと合わせて水位が2合になる量

しょうゆ 小さじ1〜2*今回使用したミックス水煮野菜(きんぴらの具)です

(画像5)

(作り方)

*時短ポイント*

米を浸す時、炊く時にぬるま湯を使うことで早く吸水させ、ふっくらと仕上げます。

水煮野菜を使い、切る時間を短縮します1)炊飯器の釜に米・鶏塩鍋つゆ・しょうゆを加えて全体を混ぜてからぬるま湯を2合の目盛りまで加え、鶏肉・野菜の順に加え炊飯する

2)炊き上がったら底から混ぜる(画像6)

■餅入り茶碗蒸し■

(材 料)4人分

卵 2個(Mサイズ)

鶏塩鍋つゆ 300ml(卵:だし=1:3)

鶏もも肉 1/2枚(8等分に切る)

餅 適量

しいたけ 1枚(8等分する)

かまぼこ 4枚(5mmの厚さに切ったもの)

三つ葉 少々(画像7)

(作り方)

*時短ポイント*

蒸し器を使わずに蓋つきのフライパンを使います。

器を直接熱湯に入れることで早く蒸しあがります。1)卵と鶏塩鍋つゆを合わせて一度漉す(なめらかに仕上がります)

2)切った具材を器に入れて卵液を静かに注ぎ、食品用ラップを軽く被せる

3)フライパン半分くらいにお湯を沸かし、キッチンペーパーを沈める(器が動かないようにする)

4)器を並べ、割り箸をフライパンと蓋の間に挟み、お湯がぐつぐつとなっている火加減で約6〜7分蒸したのち、火を止めて食べる直前まで余熱で温めておく

*割り箸を挟むことで温度の上がり過ぎを防ぎます。

*三つ葉は初めに加えても、蒸しあがってから加えてもOKです。

注)加熱時間は目安です。使用する器や火加減で変わります。(画像8)

KALDI(カルディ)の鶏塩鍋つゆはほんのりと生姜の味がしますので、

鍋はもちろん、今回のような和食にもよく合います。

・出汁をとらなくてもいい

・味付けがされている

・1袋で3品作ることができる

鶏塩鍋つゆはとても便利だと感じました。

文・撮影:川崎利栄

・HP:ていねいに作るおうちごはん

https://foodplane-tworks.amebaownd.com・ブログ:フードスタイリストの簡単お弁当とおうちごはん

http://ameblo.jp/foodplanet・Instagram:rie_foodstyle

https://www.instagram.com/rie_foodstyle/ -

森村先生 マキ子さん

ガーリックシュリンプスイートチリソースの作り方に

たくさんのにんにくのみじん切りを手早く作るコツ(ブログにリンク)を追加させていただきました。よろしくおねがいします。

-

森村先生 マキ子さん

返信、ありがとうございます。

最終資料投稿いたします。

よろしくお願いいたします。タイトル案

・冷蔵庫に眠る調味料を使い切る簡単おつまみ3選

・残りがちな調味料で作る簡単おつまみ3選

・残りがちな調味料を使い切ってスッキリ!簡単おつまみ3選(扉)

大阪・岸和田のフードスタイリスト、フォトスタイリストの川崎利栄です。

冷蔵庫の中に、ちょっと使ったけれども

残っている調味料ってありませんか?わが家にも中途半端に残っている調味料があり、

賞味期限が迫っていて、なんとか使い切ってしまいたい!

と思うことがあります。今回は残りがちな調味料コチュジャン・オイスターソース・スイートチリソースを使った

簡単レシピを3つを紹介したいと思います。

作るのはこの3つ。

1)コチュジャン香る味付けたまご

2)オイスターマヨのこんにゃくステーキ

3)ガーリックシュリンプスイートチリソース味1)コチュジャン香る味付けたまご

材 料

・ゆでたまご 4個

・コチュジャン 30g

・しょう油 小さじ1

・砂糖 小さじ1

・水 50ml

・彩りにほうれん草や小松菜などの茹で野菜適量作り方

1.コチュジャン・しょうゆ・砂糖・水をジッパー付きの保存袋で混ぜる

2.袋にゆでたまごを入れて口を閉めて冷蔵庫で保存する(2時間位漬けておく)

※しっかりと味をつけたい方は1日保存してください。

2)オイスターマヨのこんにゃくステーキ

材 料

・こんにゃく 1枚(約250g)

・もやし 1/2袋

・油 小さじ1

・オイスターソース 大さじ2

・マヨネーズ 大さじ1/2

・塩こしょう 少々

・青ネギ お好みで作り方

1.こんにゃくは片面に5mm位の切れ目を格子状に入れて食べやすい大きさに切り、分量外の塩で揉んで軽く茹で、ざるに上げておく

2.フライパンに油を加え、下ゆでをしたこんにゃくの両面に焼き目をつける

3.洗って水気をふいたもやしを加え、塩こしょうをふり、炒め、オイスターソースを加える

4.火を切る直前にマヨネーズを加えて全体を混ぜる

3)ガーリックシュリンプスイートチリソース味

材 料

・えび(ブラックタイガー) 10尾

・塩 ひとつまみ

・酒 小さじ1

・にんにくみじん切り 1個分(1片ではなく、1個です)

・片栗粉 適量

・オリーブ油 大さじ2

・スイートチリソース 大さじ3作り方

(えびの下処理)

えびの殻をむき、背中に切れ目を入れて背わたを取る

塩と酒を加えて軽く揉んでから水分を拭く(臭みが取れます)

1.えびに薄く片栗粉をつける

2.フライパンにオリーブ油・にんにくのみじん切りを加えて火にかけるたくさんのにんにくのみじん切りを手早く作るコツ

https://ameblo.jp/foodplanet/entry-12408509590.html3.えびを加えて炒める

4.えびに火が通ったらスイートチリソースを加えて全体を混ぜる

※にんにくは焦げやすいので、

心配な方は香りが出てきたら一度取り出してから最後に加えるといいです。

味付けたまごはまったりと仕上がり、口の中でふわっとコチュジャンの風味が広がります。

こんにゃくステーキはマヨネーズを加えることでまろやかな味になり、子どもにも喜んで食べてもらえました。

ガーリックシュリンプチリソース味はお気に入りメニューで、わざわざスイートチリソースを購入して作るほどです。どれも簡単ですので、ぜひ作ってみてください。

文・撮影:川崎利栄

・HP:ていねいに作るおうちごはん

https://foodplane-tworks.amebaownd.com・ブログ:フードスタイリストの簡単お弁当とおうちごはん

http://ameblo.jp/foodplanet・Instagram:rie_foodstyle

https://www.instagram.com/rie_foodstyle/ -

森村先生 マキ子さん

再撮影が厳しいのですが・・・

なんとかよろしくおねがいします!!!!

タイトル案

・冷蔵庫に眠る調味料を使い切る簡単おつまみ3選

・残りがちな調味料で作る簡単おつまみ3選

・残りがちな調味料を使い切ってスッキリ!簡単おつまみ3選(扉)

大阪・岸和田のフードスタイリスト、フォトスタイリストの川崎利栄です。

冷蔵庫の中に、ちょっと使ったけれども

残っている調味料ってありませんか?わが家にも中途半端に残っている調味料があり、

賞味期限が迫っていて、なんとか使い切ってしまいたい!

と思うことがあります。今回は残りがちな調味料コチュジャン・オイスターソース・スイートチリソースを使った

簡単レシピを3つを紹介したいと思います。

作るのはこの3つ。

1)コチュジャン香る味付けたまご

2)オイスターマヨのこんにゃくステーキ

3)ガーリックシュリンプスイートチリソース味1)コチュジャン香る味付けたまご

材 料

・ゆでたまご 4個

・コチュジャン 30g

・しょう油 小さじ1

・砂糖 小さじ1

・水 50ml

・彩りにほうれん草や小松菜などの茹で野菜適量作り方

1.コチュジャン・しょうゆ・砂糖・水をジッパー付きの保存袋で混ぜる

2.袋にゆでたまごを入れて口を閉めて冷蔵庫で保存する(2時間位漬けておく)

※しっかりと味をつけたい方は1日保存してください。

2)オイスターマヨのこんにゃくステーキ

材 料

・こんにゃく 1枚(約250g)

・もやし 1/2袋

・油 小さじ1

・オイスターソース 大さじ2

・マヨネーズ 大さじ1/2

・塩こしょう 少々・青ネギ お好みで

作り方

1.こんにゃくは片面に5mm位の切れ目を格子状に入れて食べやすい大きさに切り、分量外の塩で揉んで軽く茹で、ざるに上げておく

2.フライパンに油を加え、下ゆでをしたこんにゃくの両面に焼き目をつける

3.洗って水気をふいたもやしを加え、塩こしょうをふり、炒め、オイスターソースを加える

4.火を切る直前にマヨネーズを加えて全体を混ぜる

3)ガーリックシュリンプスイートチリソース味

材 料

・えび(ブラックタイガー) 10尾

・塩 ひとつまみ

・酒 小さじ1

・にんにくみじん切り 1個分(1片ではなく、1個です)

・片栗粉 適量

・オリーブ油 大さじ2

・スイートチリソース 大さじ3作り方

(えびの下処理)

えびの殻をむき、背中に切れ目を入れて背わたを取る

塩と酒を加えて軽く揉んでから水分を拭く(臭みが取れます)

1.えびに薄く片栗粉をつける

2.フライパンにオリーブ油・にんにくのみじん切りを加えて火にかける

3.えびを加えて炒める

4.えびに火が通ったらスイートチリソースを加えて全体を混ぜる

※にんにくは焦げやすいので、

心配な方は香りが出てきたら一度取り出してから最後に加えるといいです。

味付けたまごはまったりと仕上がり、口の中でふわっとコチュジャンの風味が広がります。

こんにゃくステーキはマヨネーズを加えることでまろやかな味になり、子どもにも喜んで食べてもらえました。

ガーリックシュリンプチリソース味はお気に入りメニューで、わざわざスイートチリソースを購入して作るほどです。(そして残るという繰り返し・・・)どれも簡単ですので、ぜひ作ってみてください。

文・撮影:川崎利栄

・HP:ていねいに作るおうちごはん

https://foodplane-tworks.amebaownd.com・ブログ:フードスタイリストの簡単お弁当とおうちごはん

http://ameblo.jp/foodplanet・Instagram:rie_foodstyle

https://www.instagram.com/rie_foodstyle/ -

森村先生 マキ子さん

最終資料提出いたします。

よろしくお願いいたします。タイトル

・どうする?災害時のトイレ問題。オススメの携帯トイレはコレ!

・ストレス軽減!深刻な災害時のトイレ問題は自分で解決!

・何個必要?災害時の携帯トイレは災害備蓄の必需品!—————————————————————–

(扉)

大阪・岸和田のフードスタイリスト、

フォトスタイリストの川崎利栄です。9月1日は防災の日です。

台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、

それらの災害に対処する心構えを準備するためとして、

昭和35年(1960年)に内閣の閣議了解により制定されました。

また、昭和57年(1982年)からは、

9月1日の「防災の日」を含む1週間(8月30日から9月5日まで)が「防災週間」と定められています。災害は他人事ではなく、我が身に起こる事として備える必要があります。

食料や飲料水の備蓄はもちろんの事、忘れてはいけないもの。

それは携帯トイレの用意です。

ライフラインが止まり、仮設トイレには長蛇の列。

水洗トイレが機能せず、排泄物が処理できなくなり

感染症や害虫の発生により衛生環境が悪くなります。内閣府(防災担当)の資料によると、仮設トイレが設置されるまで、

3日以内と答えた自治体は34%しかありませんでした。

1週間以上かかったり、設置までに2ヶ月以上かかったというところもあることに驚きました。(参考)

避難所におけるトイレの確保、管理ガイドラインhttp://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_toilet_guideline.pdf1人の平均トイレ回数は約5回と言われていますので、

被災地での仮設トイレの衛生状態が悪くなるのも仕方のないことなのかも知れません。

携帯トイレは1人あたり最低1週間分(5回〜7回×7日分)は準備をしておく方が安心です。どんな携帯トイレを準備すればよいのでしょうか?

私が住んで居る岸和田に

水のいらないトイレ処理セット「マイレット」の商品開発・販売をしている

まいにち株式会社という会社があります。

全国の自治体・企業・観光施設などで使われている、携帯トイレの実績のある会社です。

備蓄に役立つ基礎知識として「失敗しない簡易トイレの選び方」がサイトに書かれています。

https://shop.mylet.jp/erabikata.html「マイレット」のサンプルを頂いたので、携帯トイレを購入の際の参考にしていただければと思います。

セット内容は①ミニ便器(1個)、②専用排便袋(2袋)、③抗菌性凝固剤(2袋)、④ポケットティッシュ(1個)です。

「マイレット」のすばらしいところは、汚物や排泄物を固めるものに

抗菌性凝固剤を使用しているので、排泄物で繁殖する菌の発生・臭いを抑え、

しかも可燃ゴミとして処理することができるところです。

(※処理については各自治体の条例に従って下さい。)

https://mylet.jp/gyokozai.html使い方はミニ便器に専用排便袋をセットし、排便後、抗菌性凝固剤をふりかけて

排便袋を取り出し、しっかりと口を結びます。

(既存のトイレに排便袋をセットしての使用もできます)ミニ便器の代わりにバケツなどにもセットができる

大きなサイズの専用排便袋が入っています。まいにち株式会社では携帯トイレの他に

防災セットや非常食の販売も行っており、

https://shop.mylet.jp/item/itemlist.htmlいつでも、どこでも水さえあればスマホを20回フル充電できるという、

紙製容器でできたマグネシウム空気電池も扱っています。(世界初の商品)

発電時間は最大で5日間だそうです。

https://shop.mylet.jp/item/mgboxslim.html

ますます高まる防災への意識。

災害に備え、

ライフラインが復旧するまでの不安を少しでも減らしたいものです。文・撮影:川崎利栄

・HP:ていねいに作るおうちごはん

https://foodplane-tworks.amebaownd.com・ブログ:フードスタイリストの簡単お弁当とおうちごはん

http://ameblo.jp/foodplanet・Instagram:rie_foodstyle

https://www.instagram.com/rie_foodstyle/ -

森村先生 マキ子さん

スポーツドリンクの選び方を先にお伝えするように変更をしました。

よろしくお願いいたします。1.企画のタイトル

・熱中症対策に効くスポーツドリンクの作り方と選び方

・水と混ぜるだけ!熱中症に効くスポーツドリンクの作り方

・どれを選ぶ?熱中症に効果的なスポーツドリンクと作り方

・材料4つで熱中症対策!スポーツドリンクの作り方と選び方(扉)

大阪・岸和田のフードスタイリスト、フォトスタイリストの川崎利栄です。

酷暑が続く毎日。

水分補給を欠かすことができず、

普段あまり飲まないスポーツドリンクを飲む機会が多くなりました。アスリートフードを学んだ経験から、

スポーツドリンクを購入する際は、誰が、どんな時に飲むのか?

ということを考えて選ぶようにしており、

冷蔵庫の中にはいろいろなスポーツドリンクを冷やしています。市販されているスポーツドリンクには大きく分けて2種類あります。

「アイソトニック飲料」と「ハイポトニック飲料」です。アイソトニック飲料は人間の体液の浸透圧とほぼ等しい飲料で、

ゆっくりと水分が吸収されると言われており、糖質が多く含まれています。ハイポトニック飲料は人間の体液よりも浸透圧が低く、

水分の吸収が早くできると言われており、糖質が少ないです。市販のスポーツドリンクのアイソトニック飲料の代表といえば

ポカリスエット、アクエリアス、GREEN DA・KA・RAなど

ハイポトニック飲料では

ポカリスエット イオン ウォーター、アミノバイタル、ヴァームなどがあります。

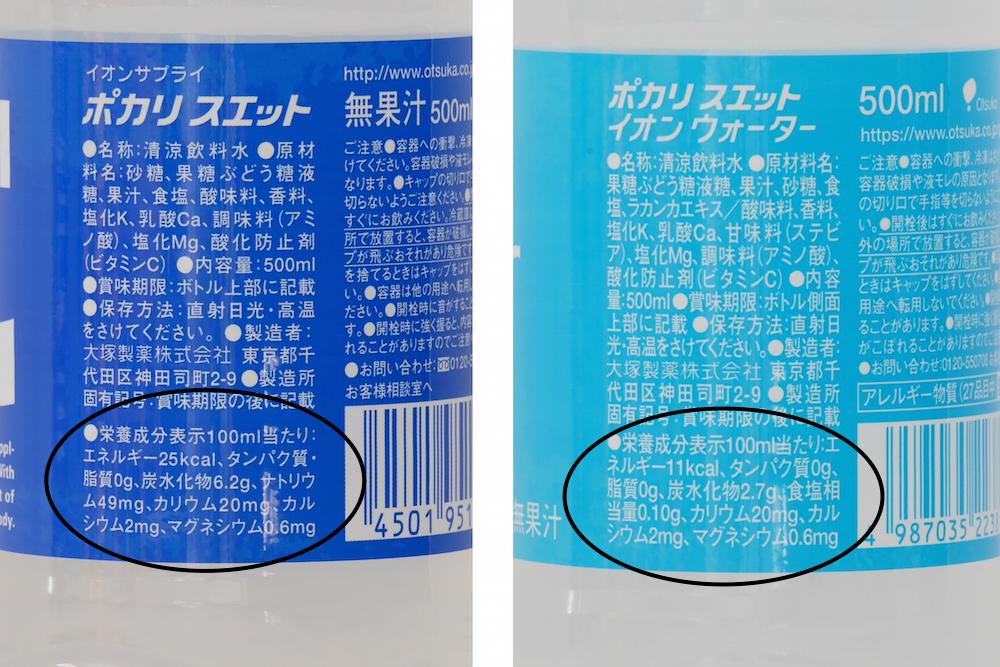

アイソトニック飲料か、ハイポトニック飲料かはラベルの栄養成分表示で判断します。

(記載している商品もあります)ポカリスエットで比べてみましょう。

向かって左がアイソトニック。右がハイポトニックのポカリスエットです。

栄養成分表示100ml当たりのエネルギー、炭水化物(糖質)、ナトリウム(食塩相当量)という数値に違いがあります。

左のポカリスエットには1時間に2Lなどの多量の発汗を伴う運動中の水分補給に必要な塩分と糖分が含まれています。

なので、エネルギー、炭水化物(糖質)、ナトリウムは右のポカリスエットイオンウォーターより、多く含まれています。

普段、左のポカリスエットを飲みなれている方には、

ポカリスエットイオンウォーターはかなり水っぽく感じると思います。購入される際は栄養成分表示を見比べ、

カロリーを抑えながら水分補給をしたいという方は、

ハイポトニック飲料のスポーツドリンクを選び、

大量の発汗がある場合やエネルギー補給が必要な場合には

アイソトニック飲料のスポーツドリンクを選ぶと良いと思います。スポーツ飲料の他に「経口補水液」というものが熱中症対策のドリンクとして販売されています。

経口補水液は熱中症の治療に使うもので、塩分が多く含まれていますので、

大量の発汗があった時や、明らかに体に異常を感じた時に飲むようにします。

(健康な状態でゴクゴクと飲むものではありません)

*猛暑が続きますので、ご家庭に常備しておくと熱中症の早期治療に役立ちます。熱中症についてわかりやすく記載されているサイトが多くあり、とても参考になります。

・厚生労働省ー熱中症予防のために(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/nettyuu_leaflet26.pdf・日本スポーツ協会ー熱中症を防ごう

http://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html・大塚製薬 ポカリスエット

https://pocarisweat.jp/scene/heatstroke/・サントリーグリーンダカラ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/greendakara/topics/heatstroke/喉が渇いたのでスポーツドリンクを飲んだものの、口の中が甘ったるく感じた事はありませんか?

スポーツドリンクは簡単に作ることができますので、

お好みのものを作ってみてはいかがでしょうか?

(材 料)*分量は目安ですので、調整をしてください。

水 1L

砂糖 30g

(はちみつを入れる場合は24g。乳幼児には使わないこと)

塩 1g〜2g

レモン果汁 1個分

*濃縮還元レモンジュース(ポッカレモン100)でも可

(レモンには疲労回復の効果があります)

(作り方)

水に計量をした砂糖と塩を溶かし、レモン果汁を加えて冷蔵庫で冷やす

*糖分は腸で水分が吸収される際に必要です。水に対して2.5%〜3%は加えましょう。

*保存には向いていないので、その日のうちに飲みきってください。

*飲む際はコップに移して飲みます。(菌の発生を少なくするため)運動量や発汗量に応じて水分補給をして、暑い夏を乗り切りましょう。

水分補給だけではなく、バランスの良い食事も忘れずに。

文・撮影:川崎利栄

・HP:ていねいに作るおうちごはん

https://foodplane-tworks.amebaownd.com・ブログ:フードスタイリストの簡単お弁当とおうちごはん

http://ameblo.jp/foodplanet・Instagram:rie_foodstyle

https://www.instagram.com/rie_foodstyle/ -

森村先生 マキ子さん

まだ撮影ができていない箇所がありますが

撮影終わりましたが

文章が進まず・・・。

アドバイスをいただきたいです。1.企画のタイトル

・熱中症対策に効くスポーツドリンクの作り方と選び方

・水と混ぜるだけ!熱中症に効くスポーツドリンクの作り方

・どれを選ぶ?熱中症に効果的なスポーツドリンクと作り方

・材料4つで熱中症対策!スポーツドリンクの作り方と選び方よろしくお願いいたします。

——————————−———————

(写真1扉)

大阪・岸和田のフードスタイリスト、フォトスタイリストの川崎利栄です。

酷暑が続く毎日。

水分補給を欠かすことができず、普段あまり飲まないスポーツドリンクを飲む機会が多くなりました。

喉が渇いたので飲んだものの、口の中が甘ったるく感じることもあり

スポーツドリンクは手作りのものを冷蔵庫に冷やしています。

簡単に作ることができ、好みの味に調整することができるのでオススメです。汗は水分だけではなく、体の中の塩分も失われるので、水分補給の際は100mlの水に対して0.1〜0.2gの塩分を補給すると良いと言われています。

水分補給は喉の渇きを感じる前にします。

(一度にたくさんの水分を摂るのではなく、30分に1度くらいに摂取することがよいそうです)1)スポーツドリンクの作り方

(写真2)

(材料)

水 1L

砂糖 30g

(はちみつを入れる場合は24g。乳幼児には使わないこと)

塩 1g〜2g

レモン果汁 1個分

*濃縮還元レモンジュース(ポッカレモン100)でも可

(レモンには疲労回復の効果があります)

(作り方)

水に計量をした砂糖と塩を溶かし、レモン果汁を加えて冷蔵庫で冷やす

*糖分は腸で水分が吸収される際に必要です。水に対して2.5%〜3%は加えましょう。

*保存には向いていないので、その日のうちに飲みきってください。

*飲む際はコップに移して飲みます。(菌の発生を少なくするため)2)どれを購入する?市販のスポーツドリンクの選び方

(写真5)

市販されているスポーツドリンクには大きく分けて2種類あります。

「アイソトニック飲料」と「ハイポトニック飲料」です。アイソトニック飲料は人間の体液の浸透圧とほぼ等しい飲料で、ゆっくりと水分が吸収されると言われており、糖質が多く含まれています。

ハイポトニック飲料は人間の体液よりも浸透圧が低く、

水分の吸収が早くできると言われており、糖質が少ないです。

*1)スポーツドリンクの作り方でできるのはハイポトニックのスポーツドリンクです。

アイソトニック飲料にするには砂糖と塩の分量を増やします。市販のスポーツドリンクのアイソトニック飲料の代表といえば

ポカリスエット、アクエリアス、GREEN DA・KA・RAなど

ハイポトニック飲料では

ポカリスエット イオン ウォーター、アミノバイタル、ヴァームなどがあります。

(H2Oというスポーツドリンクも)

アイソトニック飲料か、ハイポトニック飲料かはラベルの栄養成分表示で判断します。

(記載している商品もあります)ポカリスエットで比べてみましょう。

向かって左がアイソトニック。右がハイポトニックのポカリスエットです。

栄養成分表示100ml当たりのエネルギー、炭水化物(糖質)、ナトリウム(食塩相当量)という数値に違いがあります。

左のポカリスエットには1時間に2Lなどの多量の発汗を伴う運動中の水分補給に必要な塩分と糖分が含まれています。

なので、エネルギー、炭水化物(糖質)、ナトリウムは右のポカリスエットイオンウォーターより、多く含まれています。

普段、左のポカリスエットを飲みなれている方には、ポカリスエットイオンウォーターは水っぽく感じると思います。特に炭水化物(糖分)の濃度に違いがあるので、購入される際は栄養成分表示を見比べて、

カロリーを抑えながら水分補給をという方は、

ハイポトニック飲料のスポーツドリンクを選ばれるのが良いのではないでしょうか。運動量や発汗量に応じて水分補給をして、暑い夏を乗り切りましょう。

水分補給だけではなく、バランスの良い食事も忘れずに。文・撮影:川崎利栄

HP:ていねいに作るおうちごはん

https://foodplane-tworks.amebaownd.comブログ:フードスタイリストの簡単お弁当とおうちごはん

http://ameblo.jp/foodplanetInstagram:rie_foodstyle

https://www.instagram.com/rie_foodstyle/ -

森村先生 マキ子さん

お弁当画像に番号を加えました。

よろしくお願いいたします。1.企画のタイトル

・クッキングシートが大活躍!フライパン1つで3品完成!10分弁当

・10分で完成!野菜もしっかり摂れるボリューム弁当

・3つのおかずが同時に完成!10分でできるクッキングシート活用のお弁当2.企画の内容

材料を準備したらフライパンに入れて7~8分蒸すだけで完成するお弁当おかずです。

クッキングシートは耐熱性があり、水蒸気は通すけれども液体は通さないので蒸し料理に便利です。

電子レンジが苦手とする卵料理も問題なく作ることができます。

(卵は耐熱ガラスを使います)

時々食材をひっくり返したりということもなく、完成するまでそのままなので、

その間にキッチンの片付けが出来ます。

完成したらフライパンから取り出してクッキングシートを広げて冷ましてから詰めます。

片付けもクッキングシートを捨てる。フライパン、耐熱ガラスを洗うだけで楽です。3.見せ方のポイント・伝えたいこと

フライパンで本当に3品できるというところが伝わればと思います。*鶏もも肉の照り焼き風

*かに玉

*蒸し野菜(冷蔵庫にある野菜で)

根菜類は火が通りにくいので、クッキングシートで包む時にポイントを入れます)ーーーーーーーーーーーーーーーーー

(扉画像)

大阪・岸和田のフードスタイリスト、フォトスタイリストの川崎利栄です。

毎日のお弁当づくり、本当に大変です。

夜にお弁当の下ごしらえをしたり、作り置きが出来る日もあれば

あ〜もう朝に考えよう!という日もあり。

なんだかんだで4人分のお弁当を10年近く作ってきました。ぜ〜〜〜んぶ材料を入れて、

ぜ〜〜〜んぶ同時に出来上がればいいのに・・・と思い、

試してみて成功したものが

フライパンとクッキングシートを使った包み蒸し弁当でした。「包み蒸し」とは字の通り、用意をした食材をクッキングシートで包んで

お湯を張ったフライパンで蒸して、

メインおかず、副菜、蒸したまご(耐熱ガラス使用)と3品同時に仕上げます。

直径26cmのフライパンで2人分作ることができます。

今回作るお弁当です。

①鶏もも肉の照り焼き風

②かに玉

③蒸し野菜(冷蔵庫にある野菜で可)

用意する道具

・蓋つきフライパン(26cm)

・クッキングシート(30cm四方に切ったもの2枚)

・耐熱ガラス(直径6cmぐらいのもの2個)

・キッチンペーパー

・トレイ

・ボウル

・箸

・包丁/まな板■①鶏もも肉の照り焼き風■

材 料(2人分)

・鶏もも肉 200g(4〜5cm大に切る)

・片栗粉 小さじ1

・しょうがすりおろし 5g

・砂糖 小さじ2

・しょうゆ 大さじ1.5

・白ごま 少々作り方

1.切った鶏もも肉全体に薄く片栗粉をまぶし、しょうがすりおろし・砂糖・しょうがを加えて和える

2.30cm四方に切ったクッキングシートにつけだれごと鶏肉を乗せる(鶏肉が重ならないように)

3.クッキングシートの対角をつまみ合わせる

4.巾着状にふんわりと包み、口はねじって留める

■②かに玉■

材 料(2人分)

・たまご 2個

・かにかまぼこ 3本

・青ネギ(小口切り) 適量

・鶏がらスープ(顆粒) ひとつまみ

・水 大さじ1

・ごま油 少々(耐熱ガラスの内側に薄く塗っておくとたまごが外れやすいです)作り方

1.かにかまぼこを縦に4等分にしてから半分の長さに切る

2.ボウルに卵を割り、切ったかにかまぼこ・青ネギ(小口切り)・鶏がらスープ・水を加えて泡立てないように混ぜて耐熱ガラス(直径6cm×高さ4cm)にゆっくりと注ぐ

■③蒸し野菜■

材 料(2人分)

・アスパラガス 2本

・にんじん 1〜2cm(お好みの量で)

・れんこん 1〜2cm(お好みの量で)

・しめじ 適量作り方

1.アスパラガスは長さ6cm、にんじん・れんこんは厚さ1cmまでの半月切り(厚いと蒸しあがりが固くなります)、しめじは石づきを取り、手でほぐす(長い場合は半分の長さにする)

2.30cm四方に切ったクッキングシートに火の通りにくい野菜を下にして、巾着状に包む

フライパンに400〜500mlの水を入れて蓋をして火をつけ、沸騰したら

かに玉の入った耐熱容器がカタカタと動かないようにキッチンペーパーを浸します。

用意をした鶏もも肉・野菜・かに玉をお湯の湧いているフライパンに並べます

(耐熱容器(たまご)を中心に配置する)

蓋をしてやや強めの弱火(常にフライパンのお湯がフツフツと沸いている状態)で8分蒸します

8分経ったら火を止めて1分そのままの状態に。

その後、蓋をはずし、全てを取り出し(熱くなっているので注意)、口を開けて冷まします。

かに玉が冷めたら耐熱容器とかに玉の間に爪楊枝や包丁の先を刺し、

ぐるりと1周させてから取り出します。

かに玉の断面はこんな感じに仕上がります。

蒸す時の火が強すぎるとたまごが膨張しすぎて耐熱容器から溢れてしまうので気をつけて下さい。

全てが冷めたらお弁当箱に詰めて完成です。

蒸すことで鶏肉はしっとりと柔らかく仕上がります。

鶏肉の他にも煮込みハンバーグやポークチャップ風のおかずも作ることができます

いろいろとアレンジができますので、一度お試しください。

文・撮影:川崎利栄

HP:ていねいに作るおうちごはん

https://foodplane-tworks.amebaownd.comブログ:フードスタイリストの簡単お弁当とおうちごはん

http://ameblo.jp/foodplanetInstagram:rie_foodstyle

https://www.instagram.com/rie_foodstyle/ -

森村先生

添削、ありがとうございました。

1回目の試作の際に撮影をした断面写真だったので、

断面写真は入れずに、盛り付け画像へつなげたいと思います。 -

森村先生

添削、ありがとうございました。

少し引いて撮影したものがあります。

こちらで文章をつけて提出させていただいてもいいでしょうか?

-

森村先生 マキ子さん

すこし間が空いてしまいましたがよろしくお願いいたします。

1.企画のタイトル

・クッキングシートが大活躍!フライパン1つで3品完成!10分弁当

・10分で完成!野菜もしっかり摂れるボリューム弁当

・3つのおかずが同時に完成!10分でできるクッキングシート活用のお弁当2.企画の内容

材料を準備したらフライパンに入れて7~8分蒸すだけで完成するお弁当おかずです。

クッキングシートは耐熱性があり、水蒸気は通すけれども液体は通さないので蒸し料理に便利です。

電子レンジが苦手とする卵料理も問題なく作ることができます。

(卵は耐熱ガラスを使います)

時々食材をひっくり返したりということもなく、完成するまでそのままなので、

その間にキッチンの片付けが出来ます。

完成したらフライパンから取り出してクッキングシートを広げて冷ましてから詰めます。

片付けもクッキングシートを捨てる。フライパン、耐熱ガラスを洗うだけで楽です。3.見せ方のポイント・伝えたいこと

フライパンで本当に3品できるというところが伝わればと思います。*鶏もも肉の照り焼き風

*かに玉

*蒸し野菜(冷蔵庫にある野菜で)

根菜類は火が通りにくいので、クッキングシートで包む時にポイントを入れます)ーーーーーーーーーーーーーーーーー

(扉画像)

大阪・岸和田のフードスタイリスト、フォトスタイリストの川崎利栄です。

毎日のお弁当づくり、本当に大変です。

夜にお弁当の下ごしらえをしたり、作り置きが出来る日もあれば

あ〜もう朝に考えよう!という日もあり。

なんだかんだで4人分のお弁当を10年近く作ってきました。ぜ〜〜〜んぶ材料を入れて、

ぜ〜〜〜んぶ同時に出来上がればいいのに・・・と思い、

試してみて成功したものが

フライパンとクッキングシートを使った包み蒸し弁当でした。「包み蒸し」とは字の通り、用意をした食材をクッキングシートで包んで

お湯を張ったフライパンで蒸して、

メインおかず、副菜、蒸したまご(耐熱容器使用)と3品同時に仕上げます。

直径26cmのフライパンで2人分作ることができます。

今回作るお弁当です。

*鶏もも肉の照り焼き風

*かに玉

*蒸し野菜(冷蔵庫にある野菜で可)

用意する道具

・蓋つきフライパン(26cm)

・クッキングシート(30cm四方に切ったもの2枚)

・耐熱容器(直径6cmぐらいのもの2個)

・キッチンペーパー

・トレイ

・ボウル

・箸

・包丁/まな板■鶏もも肉の照り焼き風■

材 料(2人分)

・鶏もも肉 200g(4〜5cm大に切る)

・片栗粉 小さじ1

・しょうがすりおろし 5g

・砂糖 小さじ2

・しょうゆ 大さじ1.5

・白ごま 少々作り方

1.切った鶏もも肉全体に薄く片栗粉をまぶし、しょうがすりおろし・砂糖・しょうがを加えて和える

2.30cm四方に切ったクッキングシートにつけだれごと鶏肉を乗せる(鶏肉が重ならないように)

3.クッキングシートの対角をつまみ合わせる

4.巾着状にふんわりと包み、口はねじって留める

■蒸し野菜■

材 料(2人分)

・アスパラガス 2本

・にんじん 1〜2cm(お好みの量で)

・れんこん 1〜2cm(お好みの量で)

・しめじ 適量作り方

1.アスパラガスは長さ6cm、にんじん・れんこんは厚さ1cmまでの半月切り(厚いと蒸しあがりが固くなります)、しめじは石づきを取り、手でほぐす(長い場合は半分の長さにする)

2.30cm四方に切ったクッキングシートに火の通りにくい野菜を下にして、巾着状に包む

■かに玉■

材 料(2人分)

・たまご 2個

・かにかまぼこ 3本

・青ネギ(小口切り) 適量

・鶏がらスープ(顆粒) ひとつまみ

・水 大さじ1作り方

1.かにかまぼこを縦に4等分にしてから半分の長さに切る

2.ボウルに卵を割り、切ったかにかまぼこ・青ネギ(小口切り)・鶏がらスープ・水を加えて泡立てないように混ぜて耐熱ガラス(直径6cm×高さ4cm)にゆっくりと注ぐ

フライパンに400〜500mlの水を入れて蓋をして火をつけ、沸騰したら

かに玉の入った耐熱容器がカタカタと動かないようにキッチンペーパーを浸します。

用意をした鶏もも肉・野菜・かに玉をお湯の湧いているフライパンに並べます

(耐熱容器(たまご)を中心に配置する)

蓋をしてやや強めの弱火(常にフライパンのお湯がフツフツと沸いている状態)で8分蒸します

8分経ったら火を止めて1分そのままの状態に。

その後、蓋をはずし、全てを取り出し(熱くなっているので注意)、口を開けて冷まします。

かに玉が冷めたら耐熱容器とかに玉の間に爪楊枝や包丁の先を刺し、

ぐるりと1周させてから取り出します。

かに玉の断面はこんな感じに仕上がります。

蒸す時の火が強すぎるとたまごが膨張しすぎて耐熱容器から溢れてしまいますので気をつけて下さい。

全てが冷めたらお弁当箱に詰めて完成です。

蒸すことで鶏肉はしっとりと柔らかく仕上がります。

鶏肉の他にも煮込みハンバーグやポークチャップ風のおかずも作ることができます

いろいろとアレンジができますので、一度お試しください。

文・撮影:川崎利栄

HP:ていねいに作るおうちごはん

https://foodplane-tworks.amebaownd.comブログ:フードスタイリストの簡単お弁当とおうちごはん

http://ameblo.jp/foodplanetInstagram:rie_foodstyle

https://www.instagram.com/rie_foodstyle/ -

森村先生 マキ子さん

扉画像変更いたしました。

よろしくお願いいたします。

大阪・岸和田のフードスタイリスト、フォトスタイリストの川崎利栄です。

梅雨の季節がやってきました。

食中毒対策は1年を通じてするものなのですが

特にこの季節は気温と湿度が高いため、食中毒の発生率も高くなっています。政府広報オンラインに「食中毒を防ぐ3つの原則・6つのポイント」が

わかりやすく掲載されていてとても参考になります。https://www.gov-online.go.jp/featured/201106_02/

キッチンでの食中毒予防対策として気になったのが「食器洗いのスポンジ」です。

毎日使うスポンジは食品のカスがつきやすく、しっとりと濡れています。

スポンジには菌が繁殖する条件が揃っているのです。スポンジに全く食品のカスを着けないということはとても難しいですが、

少しでも減らすということはできます。食器を洗う際、汚れに直接スポンジを着けていませんか?

汚れがひどい食器はキッチンスクレーパー(ヘラ)などで汚れを少なくしてから

水で流してスポンジ洗いをします。

いやいや・・・。

わざわざ道具が必要なの?

汚れたスクレーパー(ヘラ)を洗う時にスポンジが汚れるやん。

と思われる方もいらしゃるはずです。実際のところ、私はスクレーパー(ヘラ)は使っていません。

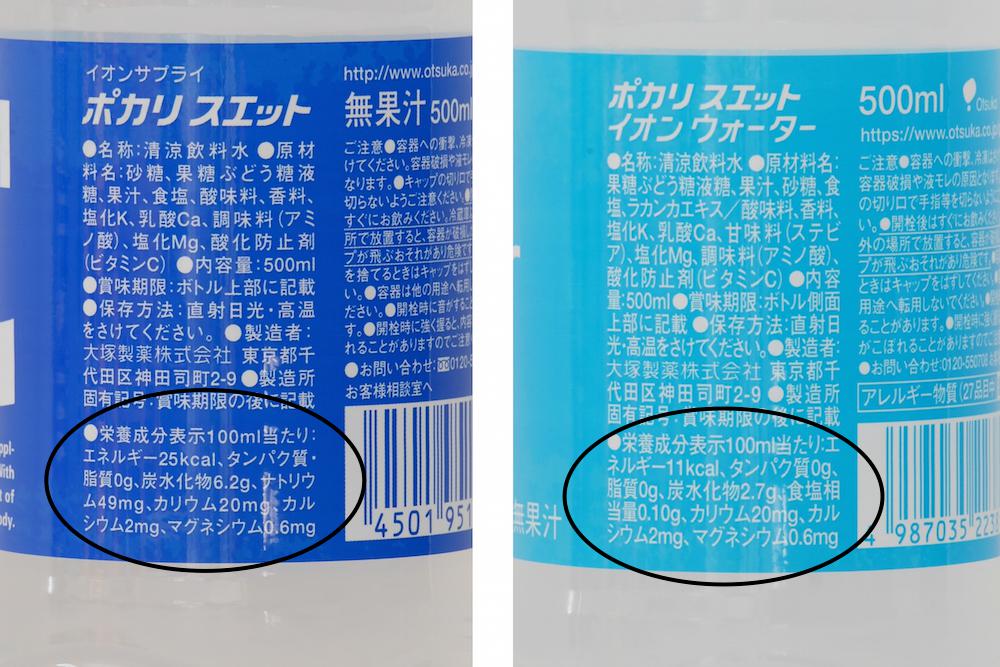

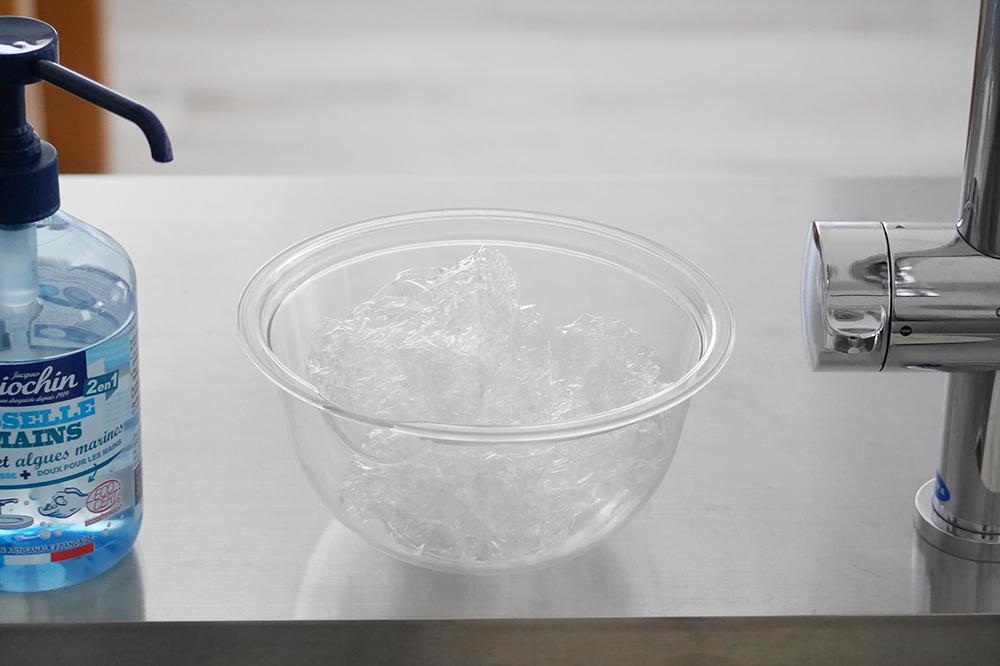

何を使っているのかと言いますと・・・

食品用のラップです。

使い終わった食品用ラップを取り置きしておき、

スポンジ洗いの前にこのラップで汚れを取り除き、お湯(水)ですすぎます。

(脂分が多いものは洗剤をつけ、軽いものは洗剤をつけずに使います。)

それから洗剤のついたスポンジでしっかりと食器を洗います。

こうすることでスポンジに着く食品カスを減らすようにしています。

使い終わった食品用のラップはすぐに捨てないで、

もう一働きしてから捨てませんか?

(汚れのひどい食品用ラップは使わずに捨てます)

以外と汚れがよく落ちるのでオススメです。

わが家はこのようにしてスポンジに着く汚れを減らし、定期的に交換をしていますが

他のご家庭のスポンジ事情って気になりませんか?ということでFaceBookのお弁当コミュニティ「Oh!Bento Labo」の仲間に

食中毒予防アンケートとして食器洗いスポンジに関して

2点のアンケートに協力していただきました。https://www.facebook.com/World.Oh.Bento.Labo/

・食器洗いのスポンジの交換頻度

・食器洗いのスポンジの手入れ方法毎日キッチンに立つ方々のリアルな声が聞くことができました。

食器洗いのスポンジの交換頻度は?

1)2週間

2)1ヶ月

3)2〜3ヶ月

4)スポンジの状態を見て一番多かったものは4)スポンジの状態を見てでした。

では、スポンジがどんな状態になったら交換をするのでしょうか?・固い方の面がダマダマになってきたら

・泡立ちが悪くなってきたら

・脂ものを洗ってスポンジが心象的に嫌だと思ったら

・スポンジの弾力がなくなったら

・スポンジの色が変わったら

・おろしたてでもひどい汚れもの(魚焼きグリルなど)の時は1回でも捨てる

・スポンジ面が汚れてきたら交換

・グリルやシンク、油っぽいものはアクリル素材の糸をくるくると巻いたアクリルたわしを使い捨て食器洗いのスポンジの手入れ方法は?

1)スポンジ除菌のできる食器洗い洗剤を使って

2)漂白剤に漬ける

3)煮沸消毒をする

4)その他一番多かったのは1)スポンジ除菌のできる食器洗い洗剤を使ってでした。

4)のその他の意見も大変興味深かったのでご紹介。

・クエン酸水を含ませる

・水を含ませたスポンジを1〜2分レンジ加熱する

・ポットのお湯をかける

・食洗機で洗う

・(特別な手入れを)したことが無い

・スポンジを使わない(スポンジ以外の商品を使用している)

ということでした。乾きが早いということで漁網でできたたわし(ナイロンメッシュ)を使っている方、

抗菌作用のある銀イオン入りの亀の子スポンジを使っている方など、

みなさん、それぞれに対策をされているようです。スポンジ使いとして新しい順に

コップ洗い用→お皿洗い用→シンク洗い用→廃棄する

全般洗い用→油がついている鍋・フライパン用(この時点で廃棄する場合も)→シンク用→廃棄する

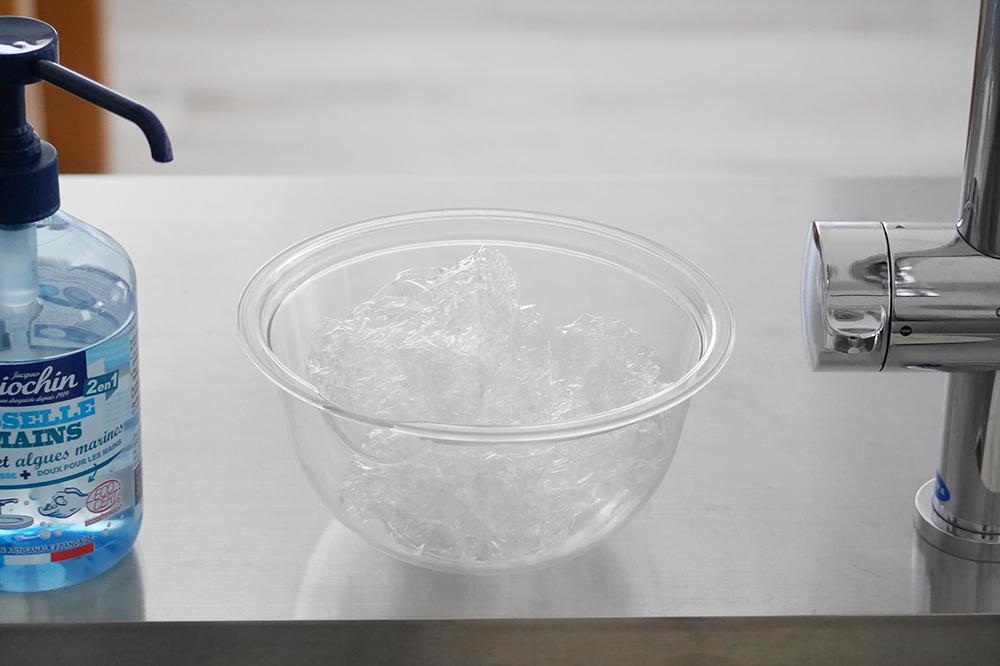

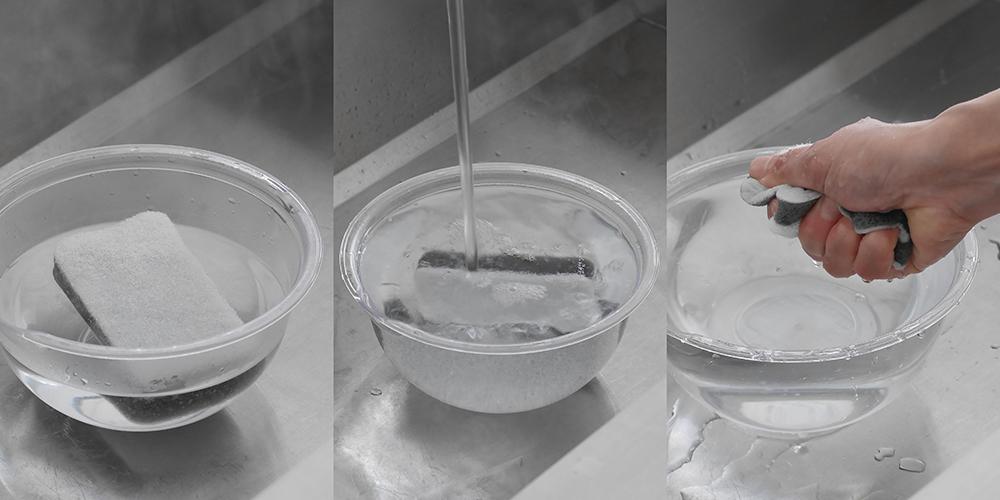

というふうに段階使い(使い分け)をしている方も多くいらっしゃいました。スポンジは熱湯(85℃以上)に浸すことで除菌ができるようです。

熱湯をスポンジの入ったボウルに加えて(棒で押して全体に熱湯が行き渡るようにする)から

流水で安全な温度まで下げてもみ洗いをしてしっかりと水分を切る。

風通しの良いところで乾燥をさせることも忘れずに。

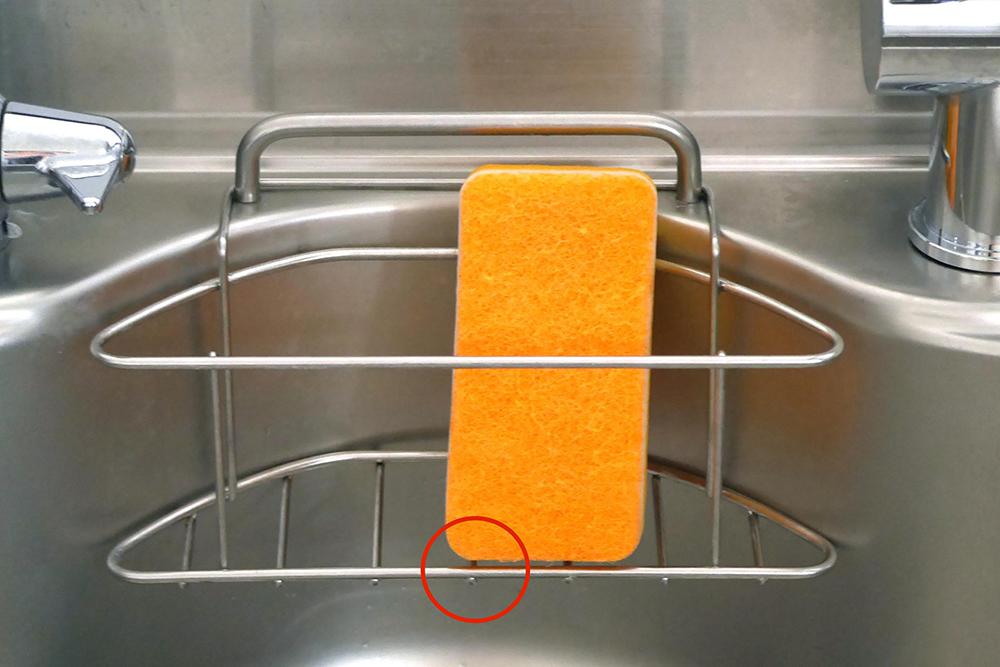

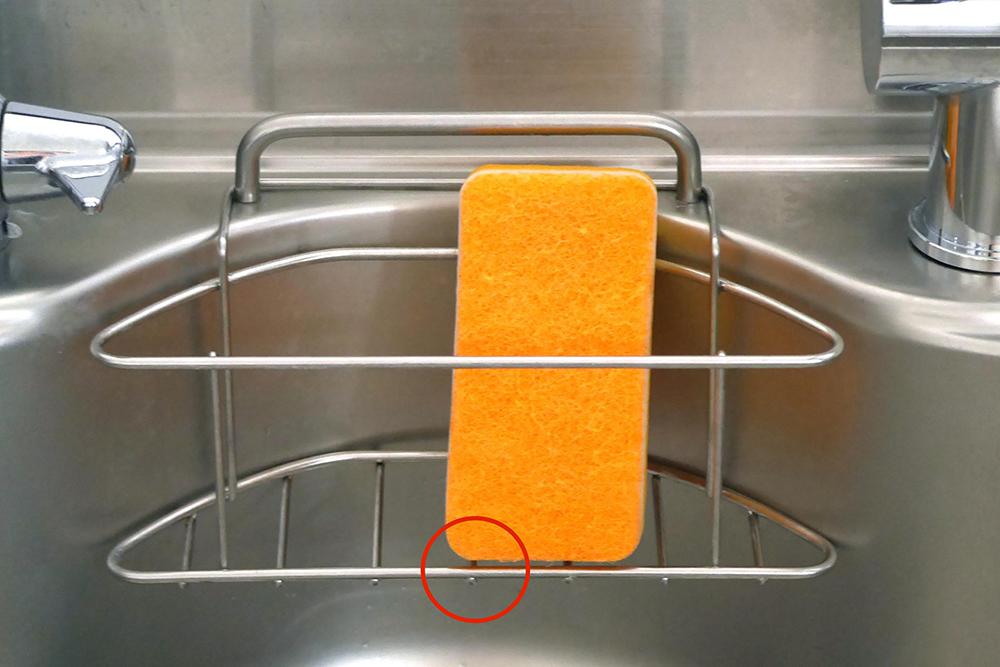

キッチンによってはスポンジ置きが付いていることがあります。

せっかくきれいにしたスポンジ。

置き場が汚れていると菌が付着してしまいますので、

スポンジ置きの手入れも忘れずにします。

赤丸の箇所のような継ぎ目は水垢がたまりやすいです。

食中毒は夏だけではなく、通年で発生します。

清潔な道具を使い、家庭での食中毒発生を防ぎたいものです。文・撮影:川崎利栄

HP:ていねいに作るおうちごはん

https://foodplane-tworks.amebaownd.comブログ:フードスタイリストの簡単お弁当とおうちごはん

http://ameblo.jp/foodplanetInstagram:rie_foodstyle

https://www.instagram.com/rie_foodstyle/ -

森村先生 マキ子さん

リンク、ありがとうございました!

お弁当仲間にスポンジに関するアンケートを協力してもらいました。

よろしくお願いいたします。

大阪・岸和田のフードスタイリスト、フォトスタイリストの川崎利栄です。

梅雨の季節がやってきました。

食中毒対策は1年を通じてするものなのですが

特にこの季節は気温と湿度が高いため、食中毒の発生率も高くなっています。政府広報オンラインに「食中毒を防ぐ3つの原則・6つのポイント」が

わかりやすく掲載されていてとても参考になります。https://www.gov-online.go.jp/featured/201106_02/

キッチンでの食中毒予防対策として気になったのが「食器洗いのスポンジ」です。

毎日使うスポンジは食品のカスがつきやすく、しっとりと濡れています。

スポンジには菌が繁殖する条件が揃っているのです。スポンジに全く食品のカスを着けないということはとても難しいですが、

少しでも減らすということはできます。食器を洗う際、汚れに直接スポンジを着けていませんか?

汚れがひどい食器はキッチンスクレーパー(ヘラ)などで汚れを少なくしてから

水で流してスポンジ洗いをします。

いやいや・・・。

わざわざ道具が必要なの?

汚れたスクレーパー(ヘラ)を洗う時にスポンジが汚れるやん。

と思われる方もいらしゃるはずです。実際のところ、私はスクレーパー(ヘラ)は使っていません。

何を使っているのかと言いますと・・・

食品用のラップです。

使い終わった食品用ラップを取り置きしておき、

スポンジ洗いの前にこのラップで汚れを取り除き、お湯(水)ですすぎます。

脂分が多いものは洗剤をつけ、軽いものは洗剤をつけずに使います。

それから洗剤のついたスポンジでしっかりと食器を洗います。

こうすることでスポンジに着く食品カスを減らすようにしています。

使い終わった食品用のラップをすぐに捨てないで、

捨てる前にもう一働きしてもらいましょう。

(汚れのひどい食品用ラップは使わずに捨てます)

以外と汚れがよく落ちるのでオススメです。

わが家はこのようにしてスポンジに着く汚れを減らし、定期的に交換をしていますが

他のご家庭のスポンジ事情って気になりませんか?ということでFaceBookのお弁当コミュニティ「Oh!Bento Labo」の仲間に

食中毒予防アンケートとして食器洗いスポンジに関して

2点のアンケートに協力していただきました。https://www.facebook.com/World.Oh.Bento.Labo/

・食器洗いのスポンジの交換頻度

・食器洗いのスポンジの手入れ方法毎日キッチンに立つ方々のリアルな声が聞くことができました。

食器洗いのスポンジの交換頻度は?

1)2週間

2)1ヶ月

3)2〜3ヶ月

4)スポンジの状態を見て一番多かったものは4)スポンジの状態を見てでした。

では、スポンジがどんな状態になったら交換をするのでしょうか?・固い方の面がダマダマになってきたら

・泡立ちが悪くなってきたら

・脂ものを洗ってスポンジが心象的に嫌だと思ったら

・スポンジの弾力がなくなったら

・スポンジの色が変わったら

・おろしたてでもひどい汚れもの(魚焼きグリルなど)の時は1回でも捨てる

・スポンジ面が汚れてきたら交換

・グリルやシンク、油っぽいものはアクリル素材の糸をくるくると巻いたアクリルたわしを使い捨て食器洗いのスポンジの手入れ方法は?

1)スポンジ除菌のできる食器洗い洗剤を使って

2)漂白剤に漬ける

3)煮沸消毒をする

4)その他一番多かったのは1)スポンジ除菌のできる食器洗い洗剤を使ってでした。

4)のその他の意見も大変興味深かったのでご紹介。

・クエン酸水を含ませる

・水を含ませたスポンジを1〜2分レンジ加熱する

・ポットのお湯をかける

・食洗機で洗う

・(特別な手入れを)したことが無い

・スポンジを使わない(スポンジ以外の商品を使用している)

ということでした。乾きが早いということで漁網でできたたわし(ナイロンメッシュ)を使っている方、

抗菌作用のある銀イオン入りの亀の子スポンジを使っている方など、

みなさん、それぞれに対策をされているようです。スポンジ使いとして新しい順に

コップ洗い用→お皿洗い用→シンク洗い用→廃棄する

全般洗い用→油がついている鍋・フライパン用(この時点で廃棄する場合も)→シンク用→廃棄する

というふうに段階使い(使い分け)をしている方も多くいらっしゃいました。スポンジは熱湯(85℃以上)に浸すことで除菌ができるようです。

熱湯をスポンジの入ったボウルに加えて(棒で押して全体に熱湯が行き渡るようにする)から

流水で安全な温度まで下げてもみ洗いをしてしっかりと水分を切る。

風通しの良いところで乾燥をさせることも忘れずに。

キッチンによってはスポンジ置きが付いていることがあります。

せっかくきれいにしたスポンジ。

置き場が汚れていると菌が付着してしまいますので、

スポンジ置きの手入れも忘れずにします。

赤丸の箇所のような継ぎ目は水垢がたまりやすいです。

食中毒は夏だけではなく、通年で発生します。

清潔な道具を使い、家庭での食中毒発生を防ぎたいものです。文・撮影:川崎利栄

HP:ていねいに作るおうちごはん

https://foodplane-tworks.amebaownd.comブログ:フードスタイリストの簡単お弁当とおうちごはん

http://ameblo.jp/foodplanetInstagram:rie_foodstyle

https://www.instagram.com/rie_foodstyle/ -

マキ子さん

にんにくのみじん切りのコツ、ご対応いただきありがとうございました。

10月も企画を考えます!川崎利栄

-

マキ子さん

おはようございます。

アドバイス、ありがとうございます。4、5年前にアスリートフードフードマイスター3級を取得しており、

その際にスポーツドリンクには2種類あると学びました。

(今は全く資格を活用しておりません・・・・)

特にページを参考にしたものはないのですが、

厚生労働省と日本スポーツ協会のものがわかりやすいのでリンクを貼ります。・厚生労働省ー熱中症予防のために(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/nettyuu_leaflet26.pdf・日本スポーツ協会ー熱中症を防ごう

http://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html各飲料水メーカーのHPも熱中症対策について記載されています

・大塚製薬 ポカリスエット

https://pocarisweat.jp/scene/heatstroke/・サントリーグリーンダカラ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/greendakara/topics/heatstroke/経口補水液についてはTVでは普段に飲むような印象がありますが、

本来は熱中症の治療に使うものですので、

大量の発汗があった時や、明らかに体に異常を感じた時に少しずつ口に含んで飲むという理解をしています。

(塩分が多く、正直マズいです・・・・) -

投稿者投稿