フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

平原先生

こんにちは。

ご指導ありがとうございました。最後の課題の投稿が完全にできませんでしたが、これまでいただいたアドバイスを活かしてスタイリングを続けていこうと思います。

有難うございました。

徳永真紀子

-

森村先生

お世話になっています。

明るさの調整が苦手です。グレースカードを使っていたつもりでしたが、間違って使っていました。今気づきました・・・。

画処理もついやりすぎて白っぽく仕上げていたりして反省です。

「藍染め」入れました!

「まくら」の方が言葉として合ってるかも。でも大きさがあるのでクッションにしました。

以上、よろしくお願いいたします。

タイトル案

1 「あっという間にできる、藍染めの簡単クッション」

2 要らないバスタオルが大活躍! 藍染めのクッション」

3 秋の夜長に、時短で出来ちゃう、藍染めのクッション!」

扉カット

写真1

藍染めが盛んな徳島出身の、徳永真紀子です。

今回は、藍染めの大きめのはぎれと、不要になったバスタオルを使って、思い立ったらすぐ出来るクッションを紹介します。

藍染めでなくても、好きな布や風呂敷を使って楽しく作ることが出来ますよ。

写真2

必要なもの クッション1個分

不要なバスタオル 5枚

輪ゴム 2個

安全ピン 2個

風呂敷サイズの布 1枚 (カバー用)

必要な枚数は、バスタオルのサイズにも寄りますので、

お好みで調整してください。

写真3

作り方です。

1.バスタオルは写真のように、全て長い辺、短い辺共に半分に折って使います。

写真4

2 手前から向こうへ、くるくると巻いていきます。

写真5

3 巻き終わると、こんな感じです。

少々寄れが出てきても気にし無くて大丈夫。

写真6

4 最後に巻くバスタオル以外を 写真3のように四つ折りにし 中心を揃えて重ねておきます。

写真7

5 先に巻いたバスタオルを手前に置いたら、同じように巻きます。

巻き終わったら、再度手前において巻く、を繰り返します。

どんどん太くなっていきますよ。

写真8

6 巻き終えたら、安全ピンで止めます。そして安全ピンの部分があたると心地よくないので、カバーするために最後の一枚のバスタオルを巻きます。

写真9

7 ぐるぐる巻きになっています。

写真10

8 カバー用の布で巻きます。

写真11

9 両端は、ゴムでとめます。

写真12

10 ギャザーを整えて、可愛らしく仕上げます。

写真13

完成です。

使っているとつぶれていくので、大きいなと思うくらいのサイズがいいと思います。

写真14

今回カバーで使った藍染めの布は、母がさらしを染めて縫い合わせたものです。

さらしなので、端が切れっぱなしでも気になりません。

このクッションは、思い立ったらすぐ出来るので とても楽しいですよ。

最後までお読みいただきありがとうございました。

徳永真紀子

blog Life in Indigo Blue

https://ameblo.jp/2020shiborigirl/

Instagram indigoblue4u

-

平原先生

投稿が大変遅くなってしまいました。

時間が経つと、はて?という記憶喪失気味になってしまいましたが、リフレッシュできたぶん、縫い絞りに焦点をあてて考える事ができました。道具の紹介はいらなかったかな? でもあの形の指ぬきはあまり見かけないと思ったので。

「和」というイメージがあるため、まっすぐ縦横を意識しましたが、ちょっと固い印象になってしまうのではと思い悩みました。

よろしくお願いいたします。

タイトル 「雁木絞りを紹介します」

写真1

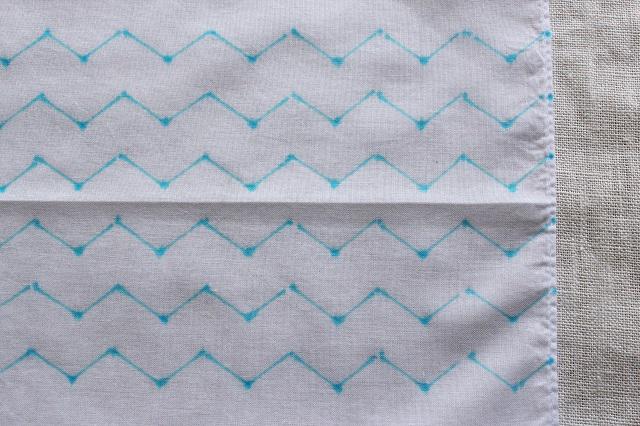

写真の藍染めのハンカチの模様は、「雁木絞り」と呼ばれています。

雁がV字になって空を飛んでいる様子を表しているそうです。

この模様、どのように作られているんでしょう?

今回は 藍染めと相性のよい「絞り」のなかの「雁木絞り」を紹介します。

写真2

縫い絞りに必要な基本材料です。

糸 引っ張っても切れない丈夫な糸です

指ぬき 次の写真で説明します。

針 丈夫で長め。

青花ペン(チャコペン) 水にぬれると消えます。

写真3

道具の中の「指ぬき」について説明します。

指ぬきは、針をコントロールしたり、押して糸を通しやすくする役割があります。

利き手の中指につけます。

写真4

布を持たない状態で、指ぬきを持っている様子です。

針の頭を指ぬきの穴の部分に当てます。

写真5

布を持ち縫っているところ

親指だけを布の上に出し、布の下で写真4のようにして針運びをコントロールしながら縫い進めます。

写真6

チクチク縫いある程度すすんだら、指ぬきのお皿で針を押して 糸を通していきます。

何重にもなる布に糸を通すので、指ぬきがあると楽です。

写真7

次に 「雁木絞り」の縫い方を簡単に紹介します。

布に青花ペンでデザインをかきます。

今回はバンダナにしました。

写真8

同じ針目で縫います。角は必ず針を出します(いれます)。

6段のジグザグ模様は同時進行ですすめ、途中で絞りながら(糸を引っ張りながら)縫います。糸を節約できるからです。

写真9

縫い終わると きつく絞って玉止めします。

絞った部分は板のように固くなっています。

緩みがあると模様がぼやけ、綺麗な仕上がりになりません。

この後、藍染めの工程に移ります。

今回は「縫い絞り」の紹介なので スキップします。

写真10

染めた後の完成品です。

糸で圧力がかかったところは染まらず白のままです。

藍色と白のコントラストに加え、そしてにじみの部分が奥行きを出しています。

写真11

バンダナサイズなので、使い道はいろいろ。

模様をいかしたいので、ティータイムのランチョンマットに使いました。

縫い絞りの紹介をしました。

模様がちょっと分かることで 藍染めを身近に感じていただけたら嬉しいです。

以上です。

徳永真紀子

-

マキ子さん

お待たせして申し訳ございませんでした。

さわんど様より連絡がありリンクをはらせていただく許可を頂きました。

私の知り合いの藍農家さんはダメでしたが・・・。

マキ子さんのお陰で、藍のつながりが出来て、とても嬉しいです。

ありがとうございました。

クラスタイリング掲載、よろしくお願いいたします。

徳永真紀子

-

マキ子さん

おはようございます。

マキ子さんから提案いただいてすぐに、さわんどの担当者さんに連絡をしておりますが、今現在連絡がありません。

そして私にも心当たりある場所が見つかり、今その方より情報を待っているところです。

また連絡します。

徳永真紀子

-

マキ子さん

ありがとうございます。

早速連絡してみます。

徳永真紀子

-

マキ子さん

お世話になっています。

遅くなってしまいました。私は存じ上げないのですが、とても印象の良い藍農家さんだと思います。喜んでお願いいたします。

(知らない方のリンクをはらせていただくので、コンタクトをとったほうがよいのでしょうか。よくわからないので教えてください。でも個人的にコンタクトとり仲良くなりたいと思っています。)

よろしくお願いいたします。

徳永真紀子

-

マキ子さん、

こんにちは。

クラスタイリングへの掲載有難うございました。

私の写真が、見違えるようにスタイリングされていたのでとてもびっくり、嬉しさ倍増でした。

ありがとうございました。

徳永真紀子

-

マキ子さん、

いつもお世話になっています。

森村先生から、藍の入手先がわかればURLなどとアドバイスをいただいたので、調べてみましたがわかりませんでした。我が家ならたくさんあるんですけど・・。残念です。まだまだ知られていないのですね・・。

よろしくお願いいたします。

徳永真紀子

-

森村先生

お世話になります。

写真OKでほっとしてます。文字を入れてみました。

よろしくお願いいたします。

タイトル

案1 子供から大人まで、心ときめく体験が出来る「藍の生葉染め」を紹介します

案2 自宅で簡単に出来る!「藍の生葉染め」でスカーフを染めてみませんか♪

案3 子供から大人まで心ときめく体験!「藍の生葉染め」をしてみませんか?

扉写真

本日の担当は、藍染めの本場である徳島県出身で、いつか自分の工房を持つ夢を日々膨らませている徳永真紀子です。

写真2

藍の葉がどんどん成長する時期(7月~9月頃)、摘み取った葉を使って染める生葉染めを楽しむ事ができます。

葉を発酵させて染める藍染めと違って 「生葉染め」の特徴は、その涼しげなブルーと、作業がとっても簡単!という事です。

今回は、「藍の生葉染め」を紹介します。

染めるイメージは、

藍の葉でスムージーを作る要領で染め液をつくり、

シルクのスカーフやハンカチを染める、

という感じです。

写真3

まずメインの材料 「藍」の紹介をします。

写真が 蓼藍(たであい)、藍染めに使われている植物です。

アパートに住んでいるので、日当たりの良いベランダにプランターで育てています。

5月連休に種をまき、高さが30センチ程に成長しました。

地面から5センチぐらいのところで刈り取り、葉のみを生葉染めに使います。

刈り取っても夏の間はどんどん成長します。

今回は 葉のみで100グラム 準備しました。

写真4

染める素材です。

藍の生葉染めに適した素材は、シルク、ウール、(レーヨン)です。

大きさは、ハンカチやスカーフが染めやすいです。

私が準備したものは45センチ四方のスカーフです。

染める前に一度お湯で洗っておきます。

写真5

次に準備する道具です。

ミキサー (1リットルサイズ)

洗面器またはバケツ 2個 (染め用と酸化用)

目の細かい洗濯ネット

手袋 (害はないですが、手が染まりますので・・・)

他に

水

ミキサーにかける時、染め用、そして酸化用で 約2,3リットルぐらい。

酸化用(※)の水は、使うたびに入れかえます。

※酸化について

藍染めは酸素に触れる事で発色していきます。

水の中の酸素に反応し色づいていきます。

写真6

手際よく作業を行うため、作業の流れのイメージです。

一度葉をミキサーにかけると、染め液がどんどん酸化していきます。酸化すると染まりが悪くなっていくので、手早く作業!が大事です。

作業2と3は、4回ほど繰り返して染めていきます。

では、実際の作業 1~5のステップの説明をします。

写真7

1.葉をミキサーに入れます。

水を適宜入れます。

ミキサーの隣に染め用の洗面器、そしてその中に洗濯ネットの口をあけておいておきます。

写真7

2.ミキサーのスイッチを入れます。

スムージーのように、または青汁のようになればOKです。

ここからは、迷うことなくどんどん作業を進めていってください!

写真9

3.洗濯ネットの中に液を入れます。

染め液のみが洗面器に流れ出ます。

写真10

4.洗濯ネットを絞って染め液を作ります。洗濯ネットは取り出します。

写真11

5.染めます。

染め液に浸す 2分 →絞る

水にさらして酸化させる 2分 →絞る

の工程を4回程繰り返します。それ以上行っても液が酸化して染まらないです。酸化用の水はそのたびに入れかえます。

写真でみると、

1 染め液に浸しているところ

2 ハンカチが染め液にしっかりと浸かっていて、全体に染め液がゆきわたるようにゆらゆらとさせながら染めます。

3 しっかり絞ります。

4 水の中に入れます。

5 生地全体が水に触れて酸化するよう動かします。

6 しっかりと絞り、1~の工程に戻ります。

色の変化をもっとも楽しむ事が出来るのが、1回目の工程です。

(使用した道具類は、すぐに洗ってくださいね。放置すると色がとれなくなってしまうかもしれませんから。)

写真12

陰干しして(写真右)、低温でアイロンがけすれば、藍の生葉染めの完成です。

涼しげなこの色は 浅葱色(あさぎいろ)と呼ばれています。

昨年生葉染めしたストールを一緒に干しました。

生葉染めは、通常の藍染めと違い色が褪せていくのですが、まだきれいな色が残っています。

同じシルクでもメーカーによって、またシルクにレーヨンが入っているものや模様によって染まり具合が違ってくるので 面白いです。

ひもで縛ったり、ビー玉を入れたりして模様をつけるのも楽しいですね。

是非機会がありましたら、お試しください。

徳永真紀子

ブログ Life in Indigo Blue https://ameblo.jp/2020shiborigirl/

インスタグラム indigoblue4u

-

森村先生 加藤様

遅くなりましたが、ご指導ありがとうございました。

タイトルのつけかたが、相変わらず難しいですが、投稿する機会をいただく事でとても勉強になっています。ありがとうございました。

徳永真紀子

-

平原先生

いつもありがとうございます。

今回の撮影では、今までいただいたアドバイスが頭に浮かび上がっていく事が多く、いつもより楽しくできました。

2枚目訂正しました。

入手方法ですが、ここで手に入る!という確実な情報がないので難しいところです。私がわかる範囲で情報を入れてみました。

よろしくお願いいたします。

タイトル「トントン、藍の葉っぱで たたき染め」

写真1

藍染めにつかう植物のタデ藍。

花が咲く前の葉には、染料のもとになるものがたくさん含まれています。

その葉を使った「たたき染め」は、とっても楽しい夏のファンタイム。

今回は 「葉っぱ3枚で出来るオリジナルのエコバックの作り方」を紹介します。

写真2

【準備物】

藍の葉っぱ

セロテープ

ビニール袋

エコバック (洗ってアイロンがけをしてしわを伸ばしておく)

木槌

不要な雑誌やボード (叩くことでテーブルなどが傷つかないようにするため)

たたき染めの後は、石鹸で軽く洗います。

写真3

タデ藍の葉っぱです。

新鮮な葉を使いたいので、たたき染めは1枚づつ葉をちぎって使います。

上から2,3枚目ぐらいが よく色が出るようです。

写真4

1.色が写らないように、バックの中にビニールをはさみます。

2.葉を置きます。

3.上からセロテープで貼ります。布に凹凸があればきれいに伸ばしてカラ貼ってください。

写真5

1.木槌の出番! 面ではなくふちの部分で軽く叩きます。

2.軽めにトントン。でも何度もしっかりと。色が変わっていくのが楽しい!

3.ちょっと青っぽくなってきました。

葉のふちをしっかり叩いて! 輪郭がきれいに染まります。

葉緑素が付着して色づいているように見えますが、これは後で洗うと落ちます。

だから、しっかりと叩いてくださいね。

写真6

1.真ん中の葉っぱ、たたき終わりました。セロテープはそのままにして。

2.3枚叩き終わったら、30分そのまま置いておきます。

写真7

1.30分後、セロテープを外します。

2.セロテープを外したら、次は洗います。

写真8

1.石鹸はほんの少しだけで十分。

2.軽く洗うだけで、葉緑素の緑色がでてきますが、水で洗うと綺麗に落ちます。

写真9

絞って、さらにタオルで挟んで水けを切ります。

陰干ししたら、完成です(^^♪

写真10

藍の葉っぱを使った たたきぞめ、いかがでしたか?

今回の生地はちょっと厚かったのですが、薄い生地ならもっと色がしっかりとつきますよ。

さて、藍の葉の入手方法です。あまり流通していないようですが、横浜でも近所の公園に藍畑コーナーがあり 葉を譲っていただいたことがあります。藍染めをする人の中には自宅で藍を育てている方もいるので、声をかけてみるといいと思います。産地直売所のようなところでも、根付きで販売されているのを見かけたこともあります。

是非、お試しください。

徳永真紀子

-

平原先生、

投稿後エラー画面がでたので、

何度も投稿しました。今フォーラム確認したら、あれ?投稿できています。しつこく投稿してしまいました。

見苦しくなってすみません。

徳永真紀子

-

平原先生、

こんにちは。

きちんと最後の投稿確認をしておらず、先生にもお手数おかけしちゃって、すみませんでした。

1枚目の写真、バックを購入してスカーフを付けてみました。背景に藍の葉を入れてみました。写真だけでは、葉っぱを使った生葉染めは、それ自体がマイナーなのでイメージしにくいと思います。でも、タイトルと合わせてみると興味を引いていただけるかな、と考えました。

よろしくお願いいたします。

タイトル「とっても簡単!藍の生葉染め」

写真1

藍の葉がどんどん成長する時期(7月~9月頃)、摘み取った葉を使って染める生葉染めを楽しむ事ができます。

葉を発酵させて染める藍染めと違って、浅葱色の涼し気な色がとっても素敵です。

今回は、「藍の生葉染め」を紹介します。

染めるイメージは、

藍の葉っぱでスムージーを作る要領で染め液をつくり、

シルクのスカーフやハンカチを染める、

といった感じです。

写真2

まずメインの材料 「藍」の紹介をします。

アパートに住んでいるので、日当たりの良いベランダにプランターで育てています。

5月連休に種をまき、高さが30センチ程に成長しました。

地面から5センチぐらいのところで刈り取り、葉のみを生葉染めに使います。

刈り取っても夏の間はどんどん成長します。

今回は 葉っぱ100グラム 準備しました。

写真3

染める素材です。

藍の生葉染めに適した素材は、シルク、ウール、(レーヨン)です。

大きさは、ハンカチやスカーフが染めやすいです。

私が準備したものは45センチ四方のスカーフです。

染める前に一度お湯で洗っておきます。

写真4

次に準備する道具です。

ミキサー (1リットルサイズ)

洗面器またはバケツ 2個 (染め用と酸化用)

目の細かい洗濯ネット

手袋 (害はないですが、手が染まりますので・・・)

他に

水

ミキサーにかける時と染める時と、染める時に足したりするので、約1リットル。

酸化用の水は、使うたびに入れかえます。

酸化について

藍染めは酸素に触れる事で発色していきます。

水の中の酸素に反応し色づいていきます。

写真5

手際よく作業を行うため、作業の流れのイメージです。

一度葉をミキサーにかけると、染め液がどんどん参加していきます。染まりが悪くなっていくので、手早く作業!が大事です。

作業2と3は、4回ほど繰り返して染めていきます。

では、実際の作業 1~5のステップの説明をします。

写真6

1.葉をミキサーに入れます。

水を適宜入れます。1リットル弱入れました。

ミキサーの隣に染め用の洗面器、そしてその中に洗濯ネットの口をあけておいておきます。

写真7

2.ミキサーのスイッチを入れます。

スムージーのように、または青汁のようになればOKです。

ここからは、迷うことなくどんどん作業を進めていってください!

写真8

3.洗濯ネットの中に液を入れます。

染め液のみが洗面器に流れ出ます。

写真9

4.洗濯ネットを絞って染め液を作ります。

写真10

5.染めます。

染め液に浸す 2分 →絞る

水にさらして酸化させる 2分 →絞る

の工程を4回程繰り返します。それ以上行っても液が酸化して染まらないです。酸化用の水はそのたびに入れかえます。

写真でみると、

1 染め液に浸しているところ

2 ハンカチが染め液にしっかりと浸かっていて、全体に染め液がゆきわたるようにゆらゆらとさせながら染めます。

3 しっかり絞ります。

4 水の中に入れます。

5 生地全体が水に触れて酸化するよう動かします。

6 しっかりと絞ります。

1回目の工程が、一番色の変化を楽しむことが出来ます。

真っ白だったシルクが、緑色からみるみる浅葱色に変化していく様子は、本当に何度見ても不思議でたまりません。

(使用した道具類は、すぐに洗ってくださいね。放置すると色がとれなくなってしまうかもしれませんから。)

写真11

陰干しして(写真右)、低温でアイロンがけすれば、藍の生葉染めの完成です。

昨年生葉染めしたストールを一緒に干しました。

生葉染めは、通常の藍染めと違い色が褪せていくのですが、まだきれいな色が残っています。

同じシルクでもメーカーによって、またシルクにレーヨンが入っているものや模様によって染まり具合が違ってくるので 面白いです。

ひもで縛ったり、ビー玉を入れたりして模様をつけるのも楽しいですね。

是非機会がありましたら、お試しください。

徳永真紀子

-

平原先生、

こんにちは。

きちんと最後の投稿確認をしておらず、先生にもお手数おかけしちゃって、すみませんでした。

1枚目の写真、バックを購入してスカーフを付けてみました。背景に藍の葉を入れてみました。写真だけでは、葉っぱを使った生葉染めは、それ自体がマイナーなのでイメージしにくいと思います。でも、タイトルと合わせてみると興味を引いていただけるかな、と考えました。

よろしくお願いいたします。

タイトル「とっても簡単!藍の生葉染め」

写真1

藍の葉がどんどん成長する時期(7月~9月頃)、摘み取った葉を使って染める生葉染めを楽しむ事ができます。

葉を発酵させて染める藍染めと違って、浅葱色の涼し気な色がとっても素敵です。

今回は、「藍の生葉染め」を紹介します。

染めるイメージは、

藍の葉っぱでスムージーを作る要領で染め液をつくり、

シルクのスカーフやハンカチを染める、

といった感じです。

写真2

まずメインの材料 「藍」の紹介をします。

アパートに住んでいるので、日当たりの良いベランダにプランターで育てています。

5月連休に種をまき、高さが30センチ程に成長しました。

地面から5センチぐらいのところで刈り取り、葉のみを生葉染めに使います。

刈り取っても夏の間はどんどん成長します。

今回は 葉っぱ100グラム 準備しました。

写真3

染める素材です。

藍の生葉染めに適した素材は、シルク、ウール、(レーヨン)です。

大きさは、ハンカチやスカーフが染めやすいです。

私が準備したものは45センチ四方のスカーフです。

染める前に一度お湯で洗っておきます。

写真4

次に準備する道具です。

ミキサー (1リットルサイズ)

洗面器またはバケツ 2個 (染め用と酸化用)

目の細かい洗濯ネット

手袋 (害はないですが、手が染まりますので・・・)

他に

水

ミキサーにかける時と染める時と、染める時に足したりするので、約1リットル。

酸化用の水は、使うたびに入れかえます。

酸化について

藍染めは酸素に触れる事で発色していきます。

水の中の酸素に反応し色づいていきます。

写真5

手際よく作業を行うため、作業の流れのイメージです。

一度葉をミキサーにかけると、染め液がどんどん参加していきます。染まりが悪くなっていくので、手早く作業!が大事です。

作業2と3は、4回ほど繰り返して染めていきます。

では、実際の作業 1~5のステップの説明をします。

写真6

1.葉をミキサーに入れます。

水を適宜入れます。1リットル弱入れました。

ミキサーの隣に染め用の洗面器、そしてその中に洗濯ネットの口をあけておいておきます。

写真7

2.ミキサーのスイッチを入れます。

スムージーのように、または青汁のようになればOKです。

ここからは、迷うことなくどんどん作業を進めていってください!

写真8

3.洗濯ネットの中に液を入れます。

染め液のみが洗面器に流れ出ます。

写真9

4.洗濯ネットを絞って染め液を作ります。

写真10

5.染めます。

染め液に浸す 2分 →絞る

水にさらして酸化させる 2分 →絞る

の工程を4回程繰り返します。それ以上行っても液が酸化して染まらないです。酸化用の水はそのたびに入れかえます。

写真でみると、

1 染め液に浸しているところ

2 ハンカチが染め液にしっかりと浸かっていて、全体に染め液がゆきわたるようにゆらゆらとさせながら染めます。

3 しっかり絞ります。

4 水の中に入れます。

5 生地全体が水に触れて酸化するよう動かします。

6 しっかりと絞ります。

1回目の工程が、一番色の変化を楽しむことが出来ます。

真っ白だったシルクが、緑色からみるみる浅葱色に変化していく様子は、本当に何度見ても不思議でたまりません。

(使用した道具類は、すぐに洗ってくださいね。放置すると色がとれなくなってしまうかもしれませんから。)

写真11

陰干しして(写真右)、低温でアイロンがけすれば、藍の生葉染めの完成です。

昨年生葉染めしたストールを一緒に干しました。

生葉染めは、通常の藍染めと違い色が褪せていくのですが、まだきれいな色が残っています。

同じシルクでもメーカーによって、またシルクにレーヨンが入っているものや模様によって染まり具合が違ってくるので 面白いです。

ひもで縛ったり、ビー玉を入れたりして模様をつけるのも楽しいですね。

是非機会がありましたら、お試しください。

徳永真紀子

-

投稿者投稿