フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

平原先生、

こんにちは。

きちんと最後の投稿確認をしておらず、先生にもお手数おかけしちゃって、すみませんでした。

1枚目の写真、バックを購入してスカーフを付けてみました。背景に藍の葉を入れてみました。写真だけでは、葉っぱを使った生葉染めは、それ自体がマイナーなのでイメージしにくいと思います。でも、タイトルと合わせてみると興味を引いていただけるかな、と考えました。

よろしくお願いいたします。

タイトル「とっても簡単!藍の生葉染め」

写真1

藍の葉がどんどん成長する時期(7月~9月頃)、摘み取った葉を使って染める生葉染めを楽しむ事ができます。

葉を発酵させて染める藍染めと違って、浅葱色の涼し気な色がとっても素敵です。

今回は、「藍の生葉染め」を紹介します。

染めるイメージは、

藍の葉っぱでスムージーを作る要領で染め液をつくり、

シルクのスカーフやハンカチを染める、

といった感じです。

写真2

まずメインの材料 「藍」の紹介をします。

アパートに住んでいるので、日当たりの良いベランダにプランターで育てています。

5月連休に種をまき、高さが30センチ程に成長しました。

地面から5センチぐらいのところで刈り取り、葉のみを生葉染めに使います。

刈り取っても夏の間はどんどん成長します。

今回は 葉っぱ100グラム 準備しました。

写真3

染める素材です。

藍の生葉染めに適した素材は、シルク、ウール、(レーヨン)です。

大きさは、ハンカチやスカーフが染めやすいです。

私が準備したものは45センチ四方のスカーフです。

染める前に一度お湯で洗っておきます。

写真4

次に準備する道具です。

ミキサー (1リットルサイズ)

洗面器またはバケツ 2個 (染め用と酸化用)

目の細かい洗濯ネット

手袋 (害はないですが、手が染まりますので・・・)

他に

水

ミキサーにかける時と染める時と、染める時に足したりするので、約1リットル。

酸化用の水は、使うたびに入れかえます。

酸化について

藍染めは酸素に触れる事で発色していきます。

水の中の酸素に反応し色づいていきます。

写真5

手際よく作業を行うため、作業の流れのイメージです。

一度葉をミキサーにかけると、染め液がどんどん参加していきます。染まりが悪くなっていくので、手早く作業!が大事です。

作業2と3は、4回ほど繰り返して染めていきます。

では、実際の作業 1~5のステップの説明をします。

写真6

1.葉をミキサーに入れます。

水を適宜入れます。1リットル弱入れました。

ミキサーの隣に染め用の洗面器、そしてその中に洗濯ネットの口をあけておいておきます。

写真7

2.ミキサーのスイッチを入れます。

スムージーのように、または青汁のようになればOKです。

ここからは、迷うことなくどんどん作業を進めていってください!

写真8

3.洗濯ネットの中に液を入れます。

染め液のみが洗面器に流れ出ます。

写真9

4.洗濯ネットを絞って染め液を作ります。

写真10

5.染めます。

染め液に浸す 2分 →絞る

水にさらして酸化させる 2分 →絞る

の工程を4回程繰り返します。それ以上行っても液が酸化して染まらないです。酸化用の水はそのたびに入れかえます。

写真でみると、

1 染め液に浸しているところ

2 ハンカチが染め液にしっかりと浸かっていて、全体に染め液がゆきわたるようにゆらゆらとさせながら染めます。

3 しっかり絞ります。

4 水の中に入れます。

5 生地全体が水に触れて酸化するよう動かします。

6 しっかりと絞ります。

1回目の工程が、一番色の変化を楽しむことが出来ます。

真っ白だったシルクが、緑色からみるみる浅葱色に変化していく様子は、本当に何度見ても不思議でたまりません。

(使用した道具類は、すぐに洗ってくださいね。放置すると色がとれなくなってしまうかもしれませんから。)

写真11

陰干しして(写真右)、低温でアイロンがけすれば、藍の生葉染めの完成です。

昨年生葉染めしたストールを一緒に干しました。

生葉染めは、通常の藍染めと違い色が褪せていくのですが、まだきれいな色が残っています。

同じシルクでもメーカーによって、またシルクにレーヨンが入っているものや模様によって染まり具合が違ってくるので 面白いです。

ひもで縛ったり、ビー玉を入れたりして模様をつけるのも楽しいですね。

是非機会がありましたら、お試しください。

徳永真紀子

-

平原先生、

こんにちは。

きちんと最後の投稿確認をしておらず、先生にもお手数おかけしちゃって、すみませんでした。

1枚目の写真、バックを購入してスカーフを付けてみました。背景に藍の葉を入れてみました。写真だけでは、葉っぱを使った生葉染めは、それ自体がマイナーなのでイメージしにくいと思います。でも、タイトルと合わせてみると興味を引いていただけるかな、と考えました。

よろしくお願いいたします。

タイトル「とっても簡単!藍の生葉染め」

写真1

藍の葉がどんどん成長する時期(7月~9月頃)、摘み取った葉を使って染める生葉染めを楽しむ事ができます。

葉を発酵させて染める藍染めと違って、浅葱色の涼し気な色がとっても素敵です。

今回は、「藍の生葉染め」を紹介します。

染めるイメージは、

藍の葉っぱでスムージーを作る要領で染め液をつくり、

シルクのスカーフやハンカチを染める、

といった感じです。

写真2

まずメインの材料 「藍」の紹介をします。

アパートに住んでいるので、日当たりの良いベランダにプランターで育てています。

5月連休に種をまき、高さが30センチ程に成長しました。

地面から5センチぐらいのところで刈り取り、葉のみを生葉染めに使います。

刈り取っても夏の間はどんどん成長します。

今回は 葉っぱ100グラム 準備しました。

写真3

染める素材です。

藍の生葉染めに適した素材は、シルク、ウール、(レーヨン)です。

大きさは、ハンカチやスカーフが染めやすいです。

私が準備したものは45センチ四方のスカーフです。

染める前に一度お湯で洗っておきます。

写真4

次に準備する道具です。

ミキサー (1リットルサイズ)

洗面器またはバケツ 2個 (染め用と酸化用)

目の細かい洗濯ネット

手袋 (害はないですが、手が染まりますので・・・)

他に

水

ミキサーにかける時と染める時と、染める時に足したりするので、約1リットル。

酸化用の水は、使うたびに入れかえます。

酸化について

藍染めは酸素に触れる事で発色していきます。

水の中の酸素に反応し色づいていきます。

写真5

手際よく作業を行うため、作業の流れのイメージです。

一度葉をミキサーにかけると、染め液がどんどん参加していきます。染まりが悪くなっていくので、手早く作業!が大事です。

作業2と3は、4回ほど繰り返して染めていきます。

では、実際の作業 1~5のステップの説明をします。

写真6

1.葉をミキサーに入れます。

水を適宜入れます。1リットル弱入れました。

ミキサーの隣に染め用の洗面器、そしてその中に洗濯ネットの口をあけておいておきます。

写真7

2.ミキサーのスイッチを入れます。

スムージーのように、または青汁のようになればOKです。

ここからは、迷うことなくどんどん作業を進めていってください!

写真8

3.洗濯ネットの中に液を入れます。

染め液のみが洗面器に流れ出ます。

写真9

4.洗濯ネットを絞って染め液を作ります。

写真10

5.染めます。

染め液に浸す 2分 →絞る

水にさらして酸化させる 2分 →絞る

の工程を4回程繰り返します。それ以上行っても液が酸化して染まらないです。酸化用の水はそのたびに入れかえます。

写真でみると、

1 染め液に浸しているところ

2 ハンカチが染め液にしっかりと浸かっていて、全体に染め液がゆきわたるようにゆらゆらとさせながら染めます。

3 しっかり絞ります。

4 水の中に入れます。

5 生地全体が水に触れて酸化するよう動かします。

6 しっかりと絞ります。

1回目の工程が、一番色の変化を楽しむことが出来ます。

真っ白だったシルクが、緑色からみるみる浅葱色に変化していく様子は、本当に何度見ても不思議でたまりません。

(使用した道具類は、すぐに洗ってくださいね。放置すると色がとれなくなってしまうかもしれませんから。)

写真11

陰干しして(写真右)、低温でアイロンがけすれば、藍の生葉染めの完成です。

昨年生葉染めしたストールを一緒に干しました。

生葉染めは、通常の藍染めと違い色が褪せていくのですが、まだきれいな色が残っています。

同じシルクでもメーカーによって、またシルクにレーヨンが入っているものや模様によって染まり具合が違ってくるので 面白いです。

ひもで縛ったり、ビー玉を入れたりして模様をつけるのも楽しいですね。

是非機会がありましたら、お試しください。

徳永真紀子

-

森村先生

おはようございます。

アドバイスいただいたタイトルについて考え直しました。

よろしくお願いいたします。

タイトル

案1 今すぐ欲しくなる藍染めの手ぬぐい 5つの魅力に注目!

案2 5つの魅力!もう手放せなくなる藍染めの手ぬぐい

案3 なるほど!頼りになる藍染めの手ぬぐい 魅力5

扉カット

本日の担当は、藍染めの本場徳島出身で いつかは自分の工房を持つ夢を日々膨らませている徳永真紀子です。

今日は、とっても重宝する私の一押しアイテム「藍染め手ぬぐい」を紹介します。

趣味の山登りで使うようになり、今では我が家の普段の生活でも大活躍アイテムになっています。

おすすめポイントを5つにまとめてみました。

画像2

1.速乾性

手ぬぐいは、タオルよりも薄い生地で、端の始末もしていません。

風通しの良いところに干しておくと 室内でもあっという間に乾きます。

登山でも、濡れた手ぬぐいをカバンに結び付けておくだけで、いつの間にか乾いています。

どうして端の始末をしていないの?と、はじめ不思議に思いましたが、折り返し部分がないので早く乾くし、そのため細菌も溜まりにくいのです。だからあのいやな臭いも防ぐことが出来るんですよ。

さらに、「藍染め」の手ぬぐいになると、さらに抗菌性が増します。

雨の日のお洗濯、タオルから手ぬぐいに変えてみるだけでストレスが軽くなりますよ。

画像3

2.吸水性

薄くても生地が柔らかいので、吸水性もあります。

台所で食器を拭いたりはもちろん、わたしは、洗髪の後濡れた髪も手ぬぐいでまいたりします。

濡れても、タオルのように重たくならず、びしょびしょではなく、しっとりした感じになるのがいいです。

画像4

3.収納性

ふわふわタオルもいいけれど、かさばらない手ぬぐいは収納にも、持ち運びにもとっても便利です。

画像5

4.暑さ対策

首に巻いて、汗拭きにつかったり、保冷剤をいれて首元を冷やしたり、

そのままストールのようにしてもいいですね。

外出時には日よけ対策にもなりますし、登山の時は帽子に挟んで使っています。

「藍染めの手ぬぐい」なら、UVカット効果もありますし、虫よけ対策にもなります。

画像6

5. ファーストエイドとして

「手ぬぐい」がファーストエイドのアイテム? ちょっとびっくりですね。

手ぬぐいの端の始末をしていないメリットはもう一つあります。切りっぱなしなので、簡単に切り裂くことができて、包帯や三角巾の代用になるのです。

「藍染め」の手ぬぐいなら、さらに優秀です。なぜなら、「藍染め」は殺菌効果があるから。鎌倉時代の武士は、傷が速く治りそして炎症を抑える事ができる藍染めの肌着を身に着けていたそうですよ。

だから、一家に一枚あると安心ですね。

以上、「藍染めの手ぬぐい」を5つのポイントに絞って紹介させていただきました。

この記事を読んで「手ぬぐい」のファンが増えたら、さらに「藍染めの手ぬぐい」に興味を持っていただけたら嬉しいです。

写真と文

徳永真紀子

blog: https://ameblo.jp/2020shiborigirl

Instagram:http://instagram.com/indigoblue4u

以上です。

よろしくお願いいたします。

-

森村先生

おはようございます。

アドバイスいただいたタイトルについて考え直しました。

よろしくお願いいたします。

タイトル

案1 今すぐ欲しくなる藍染めの手ぬぐい 5つの魅力に注目!

案2 5つの魅力!もう手放せなくなる藍染めの手ぬぐい

案3 なるほど!頼りになる藍染めの手ぬぐい 魅力5

扉カット

本日の担当は、藍染めの本場徳島出身で いつかは自分の工房を持つ夢を日々膨らませている徳永真紀子です。

今日は、とっても重宝する私の一押しアイテム「藍染め手ぬぐい」を紹介します。

趣味の山登りで使うようになり、今では我が家の普段の生活でも大活躍アイテムになっています。

おすすめポイントを5つにまとめてみました。

画像2

1.速乾性

手ぬぐいは、タオルよりも薄い生地で、端の始末もしていません。

風通しの良いところに干しておくと 室内でもあっという間に乾きます。

登山でも、濡れた手ぬぐいをカバンに結び付けておくだけで、いつの間にか乾いています。

どうして端の始末をしていないの?と、はじめ不思議に思いましたが、折り返し部分がないので早く乾くし、そのため細菌も溜まりにくいのです。だからあのいやな臭いも防ぐことが出来るんですよ。

さらに、「藍染め」の手ぬぐいになると、さらに抗菌性が増します。

雨の日のお洗濯、タオルから手ぬぐいに変えてみるだけでストレスが軽くなりますよ。

画像3

2.吸水性

薄くても生地が柔らかいので、吸水性もあります。

台所で食器を拭いたりはもちろん、わたしは、洗髪の後濡れた髪も手ぬぐいでまいたりします。

濡れても、タオルのように重たくならず、びしょびしょではなく、しっとりした感じになるのがいいです。

画像4

3.収納性

ふわふわタオルもいいけれど、かさばらない手ぬぐいは収納にも、持ち運びにもとっても便利です。

画像5

4.暑さ対策

首に巻いて、汗拭きにつかったり、保冷剤をいれて首元を冷やしたり、

そのままストールのようにしてもいいですね。

外出時には日よけ対策にもなりますし、登山の時は帽子に挟んで使っています。

「藍染めの手ぬぐい」なら、UVカット効果もありますし、虫よけ対策にもなります。

画像6

5. ファーストエイドとして

「手ぬぐい」がファーストエイドのアイテム? ちょっとびっくりですね。

手ぬぐいの端の始末をしていないメリットはもう一つあります。切りっぱなしなので、簡単に切り裂くことができて、包帯や三角巾の代用になるのです。

「藍染め」の手ぬぐいなら、さらに優秀です。なぜなら、「藍染め」は殺菌効果があるから。鎌倉時代の武士は、傷が速く治りそして炎症を抑える事ができる藍染めの肌着を身に着けていたそうですよ。

だから、一家に一枚あると安心ですね。

以上、「藍染めの手ぬぐい」を5つのポイントに絞って紹介させていただきました。

この記事を読んで「手ぬぐい」のファンが増えたら、さらに「藍染めの手ぬぐい」に興味を持っていただけたら嬉しいです。

写真と文

徳永真紀子

blog: https://ameblo.jp/2020shiborigirl

Instagram:http://instagram.com/indigoblue4u

以上です。

よろしくお願いいたします。

-

平原先生、

遅くなりましたが、ご指導ありがとうございました。

藍染めの作品を作るとき、今まで季節感を考えずに作っていたので、とてもいい勉強になりました。すごく大事なことですものね。作品作りに生かして、スタイリングに結び付けていきたいと思います。

徳永真紀子

-

平原先生

丁寧なご指導ありがとうございます。

1枚目はほんとに何が言いたいんだろうという写真!

45センチ四方のスカーフ(ハンカチじゃないですね)で首に巻くには短くアレンジに悩みました。1回目投稿時に手首に巻いた写真もあったのですが、こんな事あんまりしないし・・・と却下していました。でも先生のアドバイスに手首にとあったので再撮影してみました。

よろしくお願いいたします。

タイトル「とっても簡単!藍の生葉染め」

写真1

藍の葉がどんどん成長する時期(7月~9月頃)、摘み取った葉を使って染める生葉染めを楽しむ事ができます。

葉を発酵させて染める藍染めと違って、浅葱色の涼し気な色がとっても素敵です。

今回は、「藍の生葉染め」を紹介します。

染めるイメージは、

藍の葉っぱでスムージーを作る要領で染め液をつくり、

シルクのスカーフやハンカチを染める、

といった感じです。

写真2

まずメインの材料 「藍」の紹介をします。

アパートに住んでいるので、日当たりの良いベランダにプランターで育てています。

5月連休に種をまき、高さが30センチ程に成長しました。

地面から5センチぐらいのところで刈り取り、葉のみを生葉染めに使います。

刈り取っても夏の間はどんどん成長します。

今回は 葉っぱ100グラム 準備しました。

写真3

染める素材です。

藍の生葉染めに適した素材は、シルク、ウール、(レーヨン)です。

大きさは、ハンカチやスカーフが染めやすいです。

私が準備したものは45センチ四方のスカーフです。

染める前に一度お湯で洗っておきます。

写真4

次に準備する道具です。

ミキサー (1リットルサイズ)

洗面器またはバケツ 2個 (染め用と酸化用)

目の細かい洗濯ネット

手袋 (害はないですが、手が染まりますので・・・)

他に

水

ミキサーにかける時と染める時と、染める時に足したりするので、約1リットル。

酸化用の水、はさらす度に入れかえます。

酸化について

藍染めは酸素に触れる事で発色していきます。

水の中の酸素に反応し色づいていきます。

写真5

手際よく作業を行うため、作業の流れのイメージです。

一度葉をミキサーにかけると、染め液がどんどん参加していきます。染まりが悪くなっていくので、手早く作業!が大事です。

作業2と3は、4回ほど繰り返して染めていきます。

では、実際の作業 1~5のステップに移ります。

写真6

1.葉をミキサーに入れます。

水を適宜入れます。1リットル弱入れました。

ミキサーの隣に染め用の洗面器、そしてその中に洗濯ネットの口をあけておいておきます。

写真7

2.ミキサーのスイッチを入れます。

スムージーのように、または青汁のようになればOKです。

ここからは、迷うことなくどんどん作業を進めていってください!

写真8

3.洗濯ネットの中に液を入れます。

染め液のみが洗面器に流れ出ます。

写真9

4.洗濯ネットを絞って染め液を作ります。

写真10

5.染めます。

染め液に浸す 2分 →絞る

水にさらして酸化させる 2分 →絞る

の工程を4回程繰り返します。それ以上行っても液が酸化して染まらないです。酸化用の水はその都度入れかえます。

写真でみると、

1 染め液に浸しているところ

2 ハンカチが染め液にしっかりと浸かっていて、全体に染め液がゆきわたるようにゆらゆらとさせながら染めます。

3 しっかり絞ります。

4 水の中に入れます。

5 生地全体が酸化するよう動かします。

6 しっかりと絞ります。

1回目の工程が、一番色の変化を楽しむことが出来ます。

真っ白だったシルクが、緑色からみるみる浅葱色に変化していく様子は、本当に何度見ても不思議でたまりません。

写真11

陰干しして(写真右)、低温でアイロンがけすれば、藍の生葉染めの完成です。

昨年生葉染めしたストールを一緒に干しました。

生葉染めは、通常の藍染めと違い色が褪せていくのですが、まだきれいな色が残っています。

同じシルクでもメーカーによって、またシルクにレーヨンが入っているものや模様によって染まり具合が違ってくるので 面白いです。

ひもで縛ったり、ビー玉を入れたりして模様をつけるのも楽しいですね。

是非機会がありましたら、お試しください。

徳永真紀子

-

平原先生

丁寧なご指導ありがとうございます。

1枚目はほんとに何が言いたいんだろうという写真!

45センチ四方のスカーフ(ハンカチじゃないですね)で首に巻くには短くアレンジに悩みました。1回目投稿時に手首に巻いた写真もあったのですが、こんな事あんまりしないし・・・と却下していました。でも先生のアドバイスに手首にとあったので再撮影してみました。

よろしくお願いいたします。

タイトル「とっても簡単!藍の生葉染め」

写真1

藍の葉がどんどん成長する時期(7月~9月頃)、摘み取った葉を使って染める生葉染めを楽しむ事ができます。

葉を発酵させて染める藍染めと違って、浅葱色の涼し気な色がとっても素敵です。

今回は、「藍の生葉染め」を紹介します。

染めるイメージは、

藍の葉っぱでスムージーを作る要領で染め液をつくり、

シルクのスカーフやハンカチを染める、

といった感じです。

写真2

まずメインの材料 「藍」の紹介をします。

アパートに住んでいるので、日当たりの良いベランダにプランターで育てています。

5月連休に種をまき、高さが30センチ程に成長しました。

地面から5センチぐらいのところで刈り取り、葉のみを生葉染めに使います。

刈り取っても夏の間はどんどん成長します。

今回は 葉っぱ100グラム 準備しました。

写真3

染める素材です。

藍の生葉染めに適した素材は、シルク、ウール、(レーヨン)です。

大きさは、ハンカチやスカーフが染めやすいです。

私が準備したものは45センチ四方のスカーフです。

染める前に一度お湯で洗っておきます。

写真4

次に準備する道具です。

ミキサー (1リットルサイズ)

洗面器またはバケツ 2個 (染め用と酸化用)

目の細かい洗濯ネット

手袋 (害はないですが、手が染まりますので・・・)

他に

水

ミキサーにかける時と染める時と、染める時に足したりするので、約1リットル。

酸化用の水、はさらす度に入れかえます。

酸化について

藍染めは酸素に触れる事で発色していきます。

水の中の酸素に反応し色づいていきます。

写真5

手際よく作業を行うため、作業の流れのイメージです。

一度葉をミキサーにかけると、染め液がどんどん参加していきます。染まりが悪くなっていくので、手早く作業!が大事です。

作業2と3は、4回ほど繰り返して染めていきます。

では、実際の作業 1~5のステップに移ります。

写真6

1.葉をミキサーに入れます。

水を適宜入れます。1リットル弱入れました。

ミキサーの隣に染め用の洗面器、そしてその中に洗濯ネットの口をあけておいておきます。

写真7

2.ミキサーのスイッチを入れます。

スムージーのように、または青汁のようになればOKです。

ここからは、迷うことなくどんどん作業を進めていってください!

写真8

3.洗濯ネットの中に液を入れます。

染め液のみが洗面器に流れ出ます。

写真9

4.洗濯ネットを絞って染め液を作ります。

写真10

5.染めます。

染め液に浸す 2分 →絞る

水にさらして酸化させる 2分 →絞る

の工程を4回程繰り返します。それ以上行っても液が酸化して染まらないです。酸化用の水はその都度入れかえます。

写真でみると、

1 染め液に浸しているところ

2 ハンカチが染め液にしっかりと浸かっていて、全体に染め液がゆきわたるようにゆらゆらとさせながら染めます。

3 しっかり絞ります。

4 水の中に入れます。

5 生地全体が酸化するよう動かします。

6 しっかりと絞ります。

1回目の工程が、一番色の変化を楽しむことが出来ます。

真っ白だったシルクが、緑色からみるみる浅葱色に変化していく様子は、本当に何度見ても不思議でたまりません。

写真11

陰干しして(写真右)、低温でアイロンがけすれば、藍の生葉染めの完成です。

昨年生葉染めしたストールを一緒に干しました。

生葉染めは、通常の藍染めと違い色が褪せていくのですが、まだきれいな色が残っています。

同じシルクでもメーカーによって、またシルクにレーヨンが入っているものや模様によって染まり具合が違ってくるので 面白いです。

ひもで縛ったり、ビー玉を入れたりして模様をつけるのも楽しいですね。

是非機会がありましたら、お試しください。

徳永真紀子

-

平原先生

いつも有難うございます。

1枚目 イメージづくりに苦労したので、OK頂き嬉しいです。

6枚目 丸めると包帯のような感じが出るかな、と思いましたが、重たくなってしまったのですね。

今回自分で染めた手ぬぐいを押したかったのですが、撮影してあまりに雰囲気が暗くなってしまう事にびっくり、残念でした。次回から、もう少し藍色を引き立てる白を残していきたいと思いました。染めの勉強にもなりました。

有難うございました。

徳永真紀子

-

加藤様

クラスタイリングへの掲載、ありがとうございました。

そして、決まり事をきちんと守っていなかったのでお手数をお掛けしてしまいました。ごめんなさい。

藍染めについての記事を載せていただくのが夢だったので、それがかなってとても嬉しいです。

藍染めがもっと人々に受け入れられるように、フォトスタイリングと共に頑張ってやっていきたいと思います。

徳永真紀子

-

平原先生

丁寧なご指導ありがとうございます。

OKを頂いたものもあるのですが、貴重なアドバイスがあるので撮り直しをしています。

1回目1枚目の写真は、乾かしているシーンですが、手ぬぐいの柄がきれいので、干しているシーンもインテリアになる・・かな、という感じで撮影しました。干す事とインテリア性を同時に伝える方法が見つからず、やっとなんとか自分のイメージに近いものがみつかりました。どうでしょうか。

速乾性と抗菌性は内容も写真もダブるので一つにまとめました。

また、写真5の外で撮ったものはいいポーズが浮かばなくて 前回と同じになってしまいました。

自分で藍染めした手ぬぐいは3枚のみで他は体験で染めたのと購入したものです。自分で染めたのを一番に見せたいのですが、一般的に言う可愛い模様ではないと思ったので買ったものを一枚目に出しました。残念・・・。

では、よろしくお願いいたします。

タイトル「一家に一枚欲しくなる藍染めの手ぬぐい」

写真1

雨に濡れる紫陽花が美しい季節になりました。

でも、じめじめした季節を快適に過ごすには ちょっぴり工夫が必要ですね。

こんな時に、とっても重宝するのが私の一押しアイテム「藍染め手ぬぐい」です。

趣味の山登りで使うようになり、今では我が家の普段の生活でも大活躍アイテムになっています。

その、おすすめポイントを5つにまとめてみました。

写真2

1.速乾性

手ぬぐいは、タオルよりも薄い生地で、端の始末もしていません。風通しの良いところに干しておくと 室内でもあっという間に乾きます。登山でも、濡れた手ぬぐいをカバンに結び付けておくだけで、いつの間にか乾いています。

どうして端の始末をしていないの?と、はじめ不思議に思いましたが、折り返し部分がないので早く乾くし、そのため細菌も溜まりにくいのです。だからあのいやな臭いも防ぐことが出来るんですよ。

さらに、「藍染め」の手ぬぐいになると、さらに抗菌性が増します。

梅雨の時期のお洗濯物、タオルから手ぬぐいに変えてみるだけでストレスが軽くなりますよ。

写真3

2.吸水性

薄くても生地が柔らかいので、吸水性もあります。

台所で食器を拭いたりはもちろん、わたしは、洗髪の後濡れた髪を手ぬぐいでまいたりします。タオルだと重たい・・・。そのまま手ぬぐいで乾かします。

濡れても、びしょびしょではなく、しっとりした感じになるのがいいです。

写真4

3.収納性

ふわふわタオルもいいけれど、かさばらない手ぬぐいは収納にも、持ち運びにもとっても便利です。

写真5

4.暑さ対策

首に巻いて、汗拭きにつかったり、保冷剤をいれて首元を冷やしたり、

そのままストールのようにしてもいいですね。

外出時には日よけ対策にもなりますし、登山の時は帽子に挟んで使っています。

「藍染めの手ぬぐい」なら、UVカット効果もありますし、虫よけ対策にもなります。

写真6

5. ファーストエイドとして

「手ぬぐい」がファーストエイドのアイテム? ちょっとびっくりですね。

手ぬぐいの端の始末をしていないメリットはもう一つあります。切りっぱなしなので、簡単に切り裂くことができて、包帯や三角巾の代用になるのです。

「藍染め」の手ぬぐいなら、さらに優秀です。なぜなら、「藍染め」は殺菌効果があるから。鎌倉時代の武士は、傷が速く治りそして炎症を抑える事ができる藍染めの肌着を身に着けていたそうですよ。

だから、一家に一枚あると安心ですね。

以上、「藍染めの手ぬぐい」を5つのポイントに絞って紹介させていただきました。

この記事を読んで「手ぬぐい」のファンが増えたら、さらに「藍染めの手ぬぐい」に興味を持っていただけたら嬉しいです。

徳永真紀子

以上です。

よろしくお願いいたします。

-

森村先生

お世話になってます。

すみません、素直にそのまま投稿すればよかったのに・・・

お手数おかけしました。

タイトル案

1「大人なら知っておきたい 藍の魅力」

2「知ってる?本当の藍染めの魅力」

3「どこまで知ってる?藍染めの魅力」

扉写真

本日の担当は、いつか自分の藍染め工房を持ちたいという夢を

日々膨らませている徳永真紀子です。

画像1

外に出かける時、「藍染め」の日傘が手放せなくなる季節がやってきました。

「藍染め」と言っても、手軽に出来るものから、伝統的な染色方法まで実に様々です。

そのなかで今回は、江戸時代から生き続ける「藍染めの魅力」を 先日自分で染め上げたパラソルを使ってお伝えしたいと思います。

藍染めについては、私がお世話になっている徳島県にある本藍染矢野工場で教えていただきました。

画像2

藍の染め液は、1年草の「たで藍」の葉からつくられています。

「白花小上粉(しろばなこじょうこ)」という種類の藍を使っています。

7月の初旬に収穫が始まり9月上旬まで続きます。

画像3

収穫した葉は、乾燥させ100日間かけて染料の「蒅(すくも)」(写真)になります。

工房で使用する「蒅」は、佐藤阿波藍製作所十九代目藍師によって作られています。水をかけて発酵させます。その温度は65度にもなるそうです。アンモニア臭と、素足での作業は過酷な環境ですが、愛情もって「蒅」へと生まれ変わっていきます。

画像4

蒅を一年寝かせた後は、「染め師」によって 染め液が作られます。

素材は、蒅、石灰、灰汁、ふすま、日本酒のみ。たったこれだけの材料です。

そして、さらに発酵させて染めが出来る状態にさせます。

これが「天然灰汁発酵建て」と呼ばれる江戸時代から続く技法です。

藍の華(写真の泡の部分)がたつと 染めが出来る合図となります。

工房に入ると、藍の香りがしてとても落ち着きます。

画像5

次に染めの工程に移ります。

液につけて 絞って空気にさらす、という作業を繰り返し染めていきます。

色は染め液につける時間ではなく、回数で決まります。

また、染め液の状態や、染める素材により染める回数は変わります。

紹介しているパラソルは、14回染めました。

染め液を目の前にすると、自然と対話しながら愛情込めて作られてきた工程が脳裏に浮かび、毎回感謝の気持ちが沸き起こります。

そして少しでも藍に寄り添いたいので、私は素手で染めています。

画像6

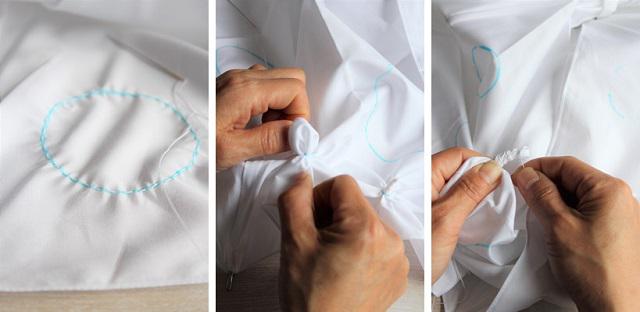

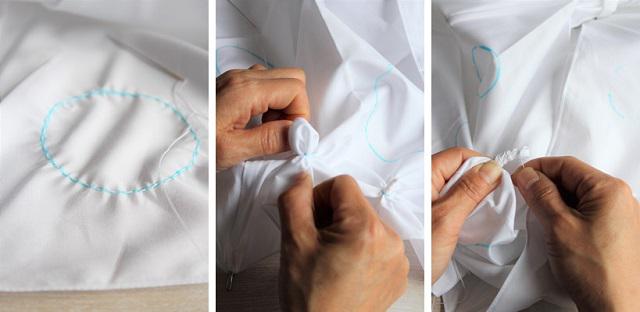

今度は、パラソルにあしらった模様についてです。

藍染めと相性の良い「絞り」で、「巻き上げ絞り」という技法を使いました。

丸に沿って縫い(写真左)、糸を絞って(中央)、巻き上げて絞る、というものです。

画像7

「巻き上げ絞り」の模様は染めるとこのようになります。

丸いふちの部分の「にじみ」がやさしい印象。

立体感がでます。

縛った糸の部分が白く残り、繊細な感じがします。

また、「藍がえし」という技法は縛った糸を染めの途中で解く事で、色のグラデーションをつくる、というものです。

さらに奥行きが感じられるようになります。

画像8

生地の裏側も、もちろんきれいに染め上がっています。

この色は「褐色(かちいろ)」という濃い藍色で「勝色」とも呼ばれ昔の武士が好んた色と言われています。

この色を出すのは大変難しく、藍染めをする人々の憧れの色でもあります。

厳選した自然素材の実を使った藍染めなので、UVカット効果も期待できるそうです。また 藍染めのパラソルをさすと日差しがやわらかくなると、大勢の人に言われています。

締め画像

藍染めの魅力・・・

あともう一つ。

「藍は(染めた後でも)生きている」と言われます。

伝統的な技法を大切にしているからこそ、藍の色は歳を重ねるとともにさらに深みを増していくのだそうです。

藍色に染めたパラソルを使って、藍染のすばらしさを紹介しました。

もし藍染め製品を手にする機会がありましたら、この記事を思い出していただければ幸いです。

徳永 真紀子

ブログ Life in Indigo Blue

http://love-aizome.blogspot.jp/

インスタグラム indigoblue4u

https://www.instagram.com/indigoblue4u/?hl=ja

以上です

よろしくお願いいたします。

-

森村先生

お世話になっています。

撮影しているときに細かい点まで注意出来ていたらよかったのに、いつも後になって気づくので残念です。

扉のトリミング前の元の写真です。

寄りすぎている感じがして・・・トリミングした写真とあまり変わらないような印象です。

少し違うアングルで撮影した写真があります。

スカートが風になびいている、歩いている、という動きはなくとても残念なのですが、傘の色は赤っぽい藍色に撮影できていて染めたばかりの色合いになっていて気に入っています。

この2枚目の写真を扉と画像1に差し替えてもいいかな、と思っています。

よろしくお願いいたします。

徳永真紀子

-

平原先生、森村先生

ご指導ありがとうございます。

とても光栄です。

クリエイティブでよろしくお願いいたします。

徳永真紀子

-

平原先生

いつも励みになるサポートを有難うございます。

質問にも丁寧にお答えくださり、自分が何を撮りたいのかを再確認しながら何度も読み返しました。そして伝えたい事にフォーカスして撮影してみました。

最後の写真ですが、季節が変わり緑がおおくなってしまい日差しが変わってしまったので、別の写真を提出します。

よろしくお願いいたします

タイトル「藍染めのパラソル」

画像1

外に出かける時、「藍染め」の日傘が手放せなくなる季節がやってきました。

「藍染め」と言っても、手軽に出来るものから、伝統的な染色方法まで実に様々です。

そのなかで今回は、江戸時代から生き続ける「藍染めの魅力」を 先日自分で染め上げたパラソルを使ってお伝えしたいと思います。

藍染めについては、私がお世話になっている徳島県にある本藍染矢野工場で教えていただきました。

画像2

藍の染め液は、1年草の「たで藍」の葉からつくられています。

「白花小上粉(しろばなこじょうこ)」という種類の藍を使っています。

7月の初旬に収穫が始まり9月上旬まで続きます。

画像3

収穫した葉は、乾燥させ100日間かけて染料の「蒅(すくも)」(写真)になります。

工房で使用する「蒅」は、佐藤阿波藍製作所十九代目藍師によって作られています。水をかけて発酵させます。その温度は65度にもなるそうです。アンモニア臭と、素足での作業は過酷な環境ですが、愛情もって「蒅」へと生まれ変わっていきます。

画像4

蒅を一年寝かせた後は、「染師」によって 蒅、石灰、灰汁、ふすま、日本酒を使って さらに発酵させ、染め液をつくります。これが「天然灰汁発酵建て」と呼ばれる江戸時代から続く技法です。

藍の華(写真の泡の部分)がたつと 染めが出来る合図となります。

工房に入ると、藍の香りがしてとても落ち着きます。

画像5

次に染めの工程に移ります。

液につけて 絞って空気にさらす、という作業を繰り返し染めていきます。

色は染め液につける時間ではなく、回数で決まります。

また、染め液の状態や、染める素材により染める回数は変わります。

紹介しているパラソルは、14回染めました。

染め液を目の前にすると、自然と対話しながら愛情込めて作られてきた工程が脳裏に浮かび、毎回感謝の気持ちが沸き起こります。

そして少しでも藍に寄り添いたいので、私は素手で染めています。

画像6

今度は、パラソルにあしらった模様についてです。

藍染めと相性の良い「絞り」で、「巻き上げ絞り」という技法を使いました。

丸に沿って縫い(写真左)、糸を絞って(中央)、巻き上げて絞る、というものです。

画像7

「巻き上げ絞り」の模様は染めるとこのようになります。

丸いふちの部分の「にじみ」がやさしい印象。

立体感がでます。

縛った糸の部分が白く残り、繊細な感じがします。

また、「藍がえし」という技法は縛った糸を染めの途中で解く事で、色のグラデーションをつくる、というものです。

さらに奥行きが感じられるようになります。

画像8

生地の裏側も、もちろんきれいに染め上がっています。

この色は「褐色(かちいろ)」という濃い藍色で「勝色」とも呼ばれ昔の武士が好んた色と言われています。

この色を出すのは大変難しく、藍染めをする人々の憧れの色でもあります。

厳選した自然素材の実を使った藍染めなので、UVカット効果も期待できるそうです。また多くの人が 藍染めのパラソルをさすと、日差しがやわらかくなると言われています。

画像9

藍染めの魅力・・・

あともう一つ。

「藍は(染めた後でも)生きている」と言われます。

伝統的な技法を大切にしているからこそ、染まった藍の色は歳を重ねるとともにさらに深みを増していくのだそうです。

藍に染めた日傘を使って、藍染のすばらしさを紹介しました。

もし藍染め製品を手にする機会がありましたら、この記事の事を思い出していただければ幸いです。

徳永真紀子

以上です。

よろしくお願いいたします。

-

森村先生、まきこさん

おはおうございます。

お世話になっています。追加の情報なのですが、今インスタグラムも頑張っているので最後のところでブログと合わせて紹介していただきたいのですがよろしいでしょうか。

インスタグラム

https://www.instagram.com/indigoblue4u/?hl=ja

徳永真紀子

-

投稿者投稿