フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

ケンプ先生

添削ありがとうございました。

下地、変えてみて良かったです。

写真の枚数が多いので、おまけでOKを頂いた3枚をお送りしようと思います。

・おまけOKを頂いた写真<1,11枚目>

・下地を変更していなかった材料の写真<2枚目>、

・露出がとび気味な写真<10-5枚目>

露出がとび気味な10-5枚目は、フォトスケープで『明るさ・カラー』で少し暗くしてみました。

クリップは今後、色を統一したり、木のクリップでも試してみようと思います。

縫い代も「倒す」よりも、「割る」のが相応しいですね。

今回の課題で、準1級が最後となりました。

添削が受けれる間に、たくさん失敗しようと思い、思いつく限りのテーマで課題を提出しました。

ケンプ先生には、どんなテーマの時にもていねいなアドバイスを頂けて、本当に感謝しています。

ありがとうございました。

まだまだ数稽古が足りないと思うので、トライ&エラーを繰り返しながら作品作りをして行こうと思います。

9月からは1級に進みます。東京に行くこと自体、緊張するのですが、また学べるのを楽しみにしています。

半年間、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いします。

羽柴麻衣子

~~~~~~~~~

<1・11枚目>

<2枚目>

<10-5枚目>

-

ケンプ先生

お世話になっております。

添削ありがとうございました。

準1級最後の課題なので、難易度の高いものを持ってきましたが、やっぱり難しいですね。

ですがなんとか撮り直ししました。作り方が載っている本、洋裁の本があったので見直してみました。

写真に解説や縫い代などが書かれていて、分かりやすくなっていました。私の作り方は、かなり省略していた部分があったので、もう一度作りながら写真を撮って、解説も入れてみました。

持ち手が2枚の生地になっていましたが、1枚で作れるようにし、裏布(側面)の生地も4枚とも同じサイズに型紙を変更しました。

写真の枚数が多くてお手数をお掛けしますが、添削よろしくお願い致します。

羽柴麻衣子~~~~~~~~~

『2Wayバッグの作り方|ショルダー&トートの持ち手がおしゃれなリネンバッグ』リネン生地で作る2Wayバッグ。

ショルダーバッグとして肩から掛けても、内側に隠れている持ち手を引き出して手で持つことも出来ます。

ショルダーバッグとして使用するときには、内側に持ち手が隠れます。

表生地の底がかぼちゃのように放射状のマチになっているので、丸いコロンとした印象のかわいいバッグ。出来上がりサイズは、横45cm×たて38cm。ショルダーのひもは、約70cmです。

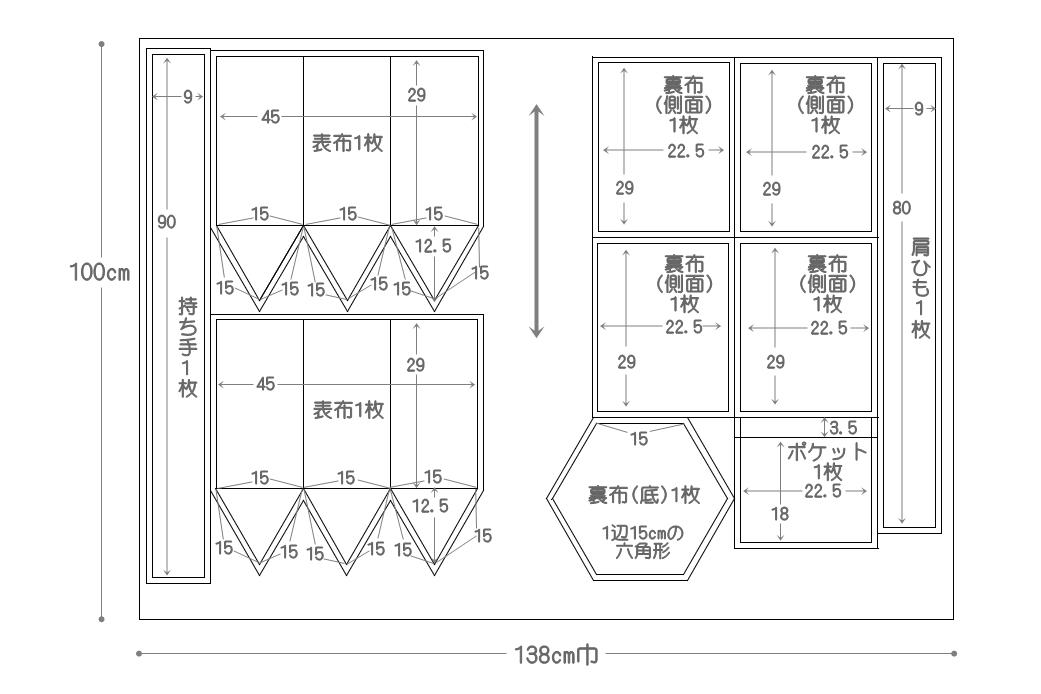

画像1

材料は、138cmの広幅リネン生地1m。

今回使用しているリネンは幅が広いリネンなので、1mで作ることができました。

生地幅が狭い場合には、生地の長さを長めにしてください。芯地を使わずに作っています。

工程が多く、難しそうに感じるかもしれませんが、生地が柔らかいので縫いやすく、ひっくり返したりする作業もやりやすいので、ぜひ挑戦してみて下さいね。画像2

型紙は、このようになっています。

持ち手や肩ひも、裏布(側面)、ポケットは型紙無しで、生地に直接、印をつけて裁断してもいいです。

表布と裏布の底の部分は、あらかじめ、型紙を作っておくと簡単かもしれません。

裏布(側面)は持ち手を通すために、4枚接ぎにしています。4枚とも同じサイズです。画像3-1

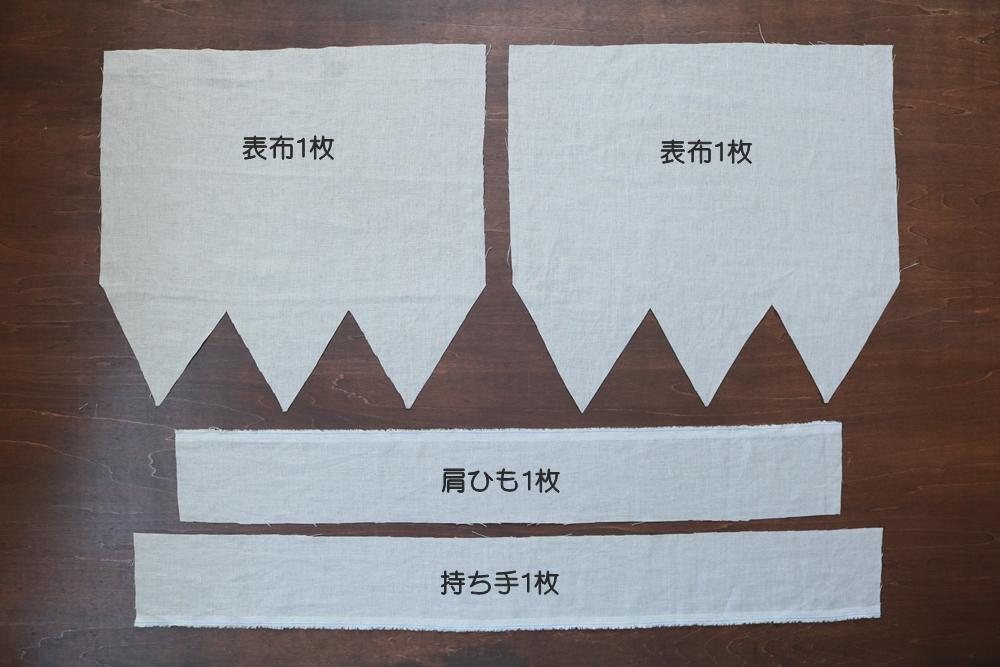

表布は計2枚。肩ひも1枚、持ち手1枚になります。

画像3-2

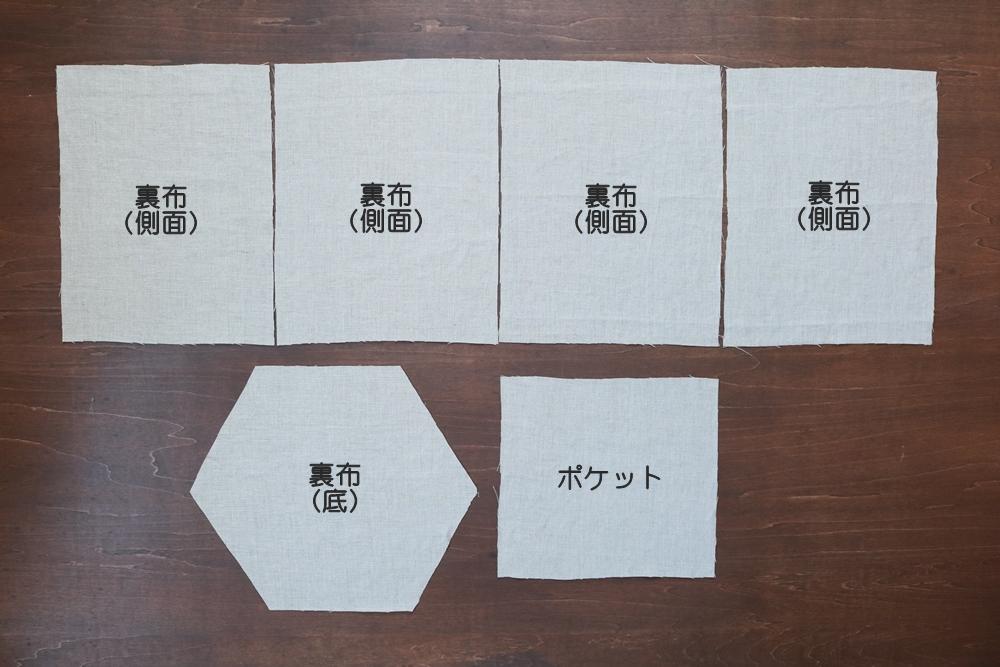

裏布(側面)は、同じサイズの生地を4枚。裏布(底)1枚、ポケット1枚です。

別生地を使用して作ってもかわいくなりそうです。画像3-3

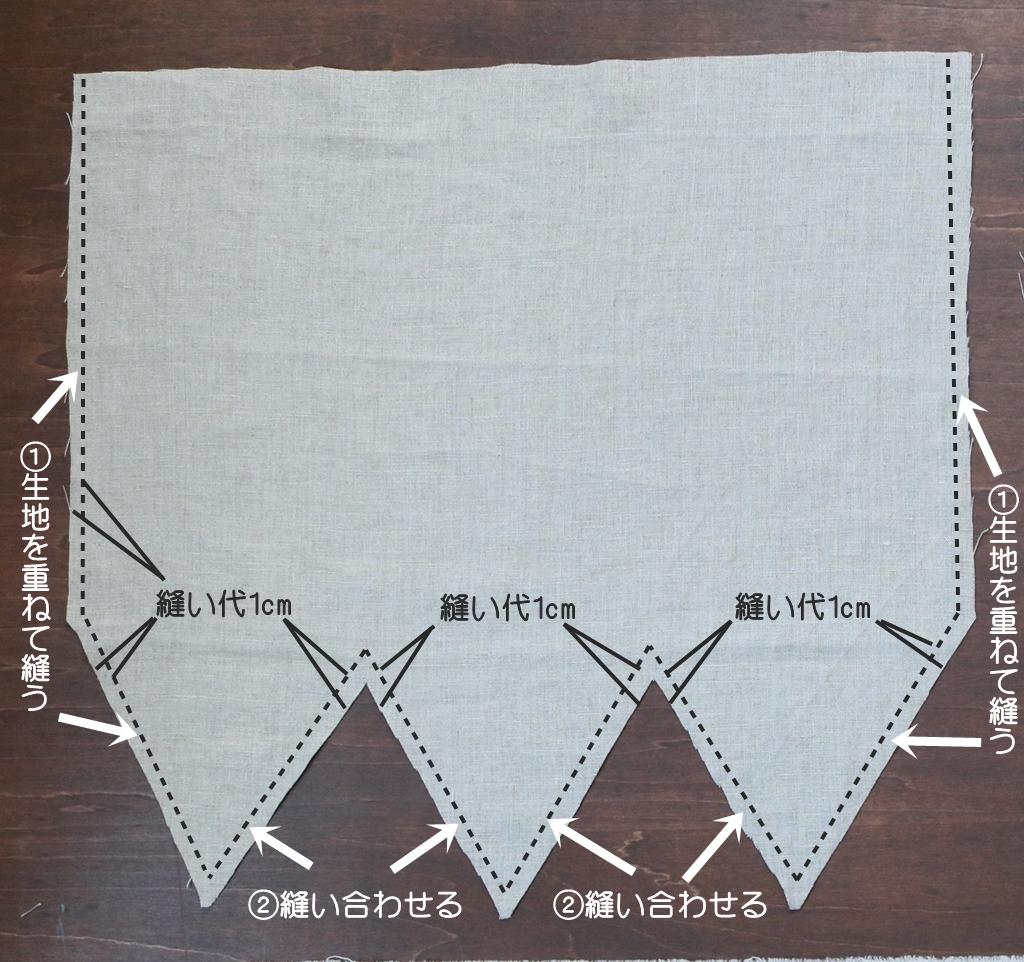

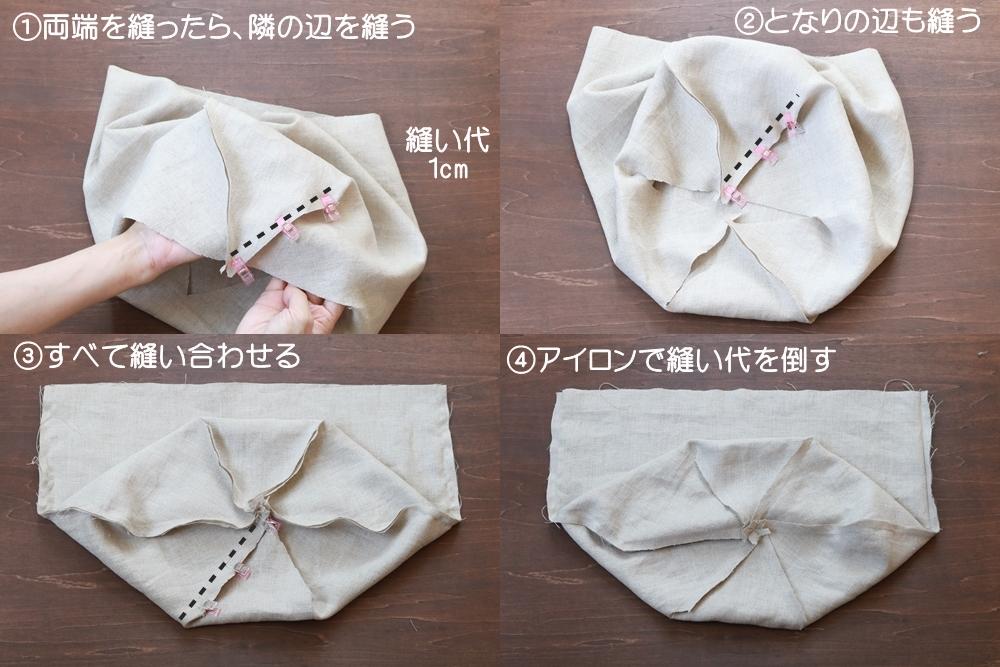

表生地は、マチの付き方が少し変わっています。

表布を2枚重ねたら、両端を縫い合わせます。

次に三角のマチを一つづつ縫い進めて行きます。この時、隣り合う三角形の辺どおしを縫うようにします。画像4

マチを縫ったら、縫い代を倒してアイロンをかけます。

縫い代は1cmです。画像5

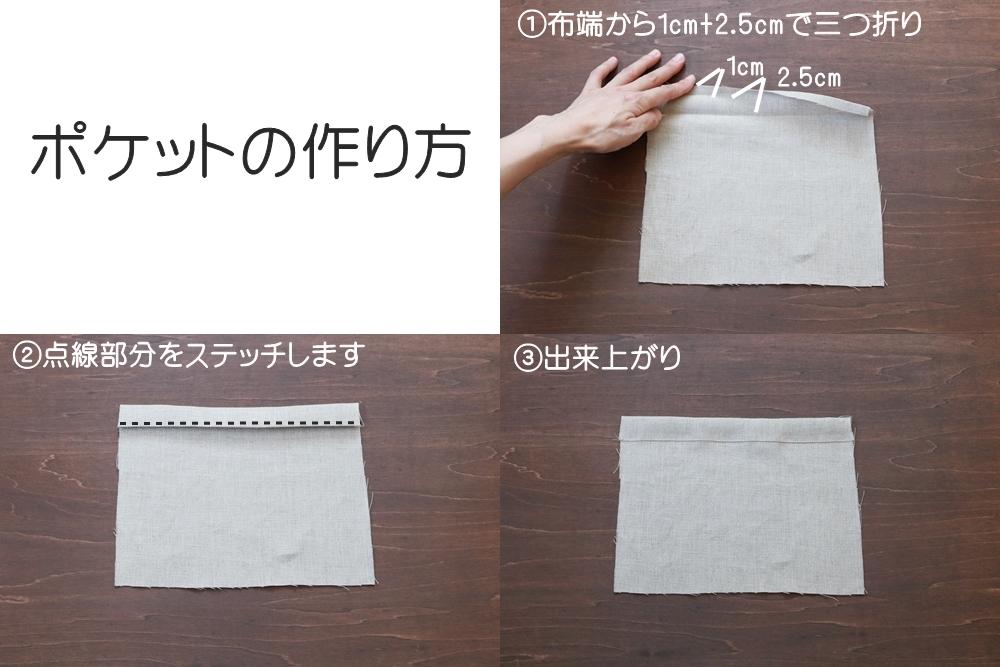

裏布のポケットを作ります。

ポケット口は、布端から1cm折り曲げ、さらに2.5cm折り曲げます。

三つ折りにして、コバステッチします。画像6

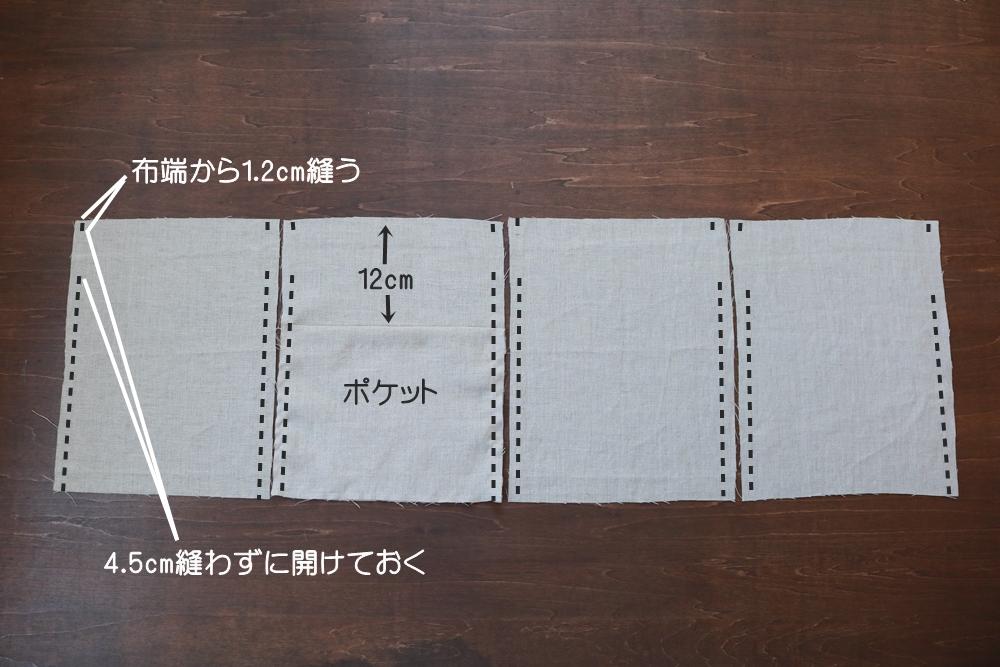

ポケットを内布に縫い付けます。縫い付け位置は、布端から12cm離れた位置です。

中表にして生地を縫いますが、この時、持ち手の通る開き口を作っておきます。

布端から1.2cmほど縫い、4.5cm開けておきます。

写真の点線がミシンで縫う部分です。画像7

裏布の縫い代をアイロンをかけて倒しておきます。持ち手を通すための開きが出来ています。

画像8

裏布のマチを縫い合わせます。縫い代は、1cm。

六角形の生地は、地の目が斜めになっている部分が伸びやすいので、横地の目の通っている部分から先に縫っておきます。(写真の①)

次に脇の位置を決めて、最初に縫った辺のとなりの2辺を縫い合わせます。

反対側も同じように、縫い合わせます。

縫い代はアイロンをかけて綺麗にして、ひっくり返しておきます。画像9

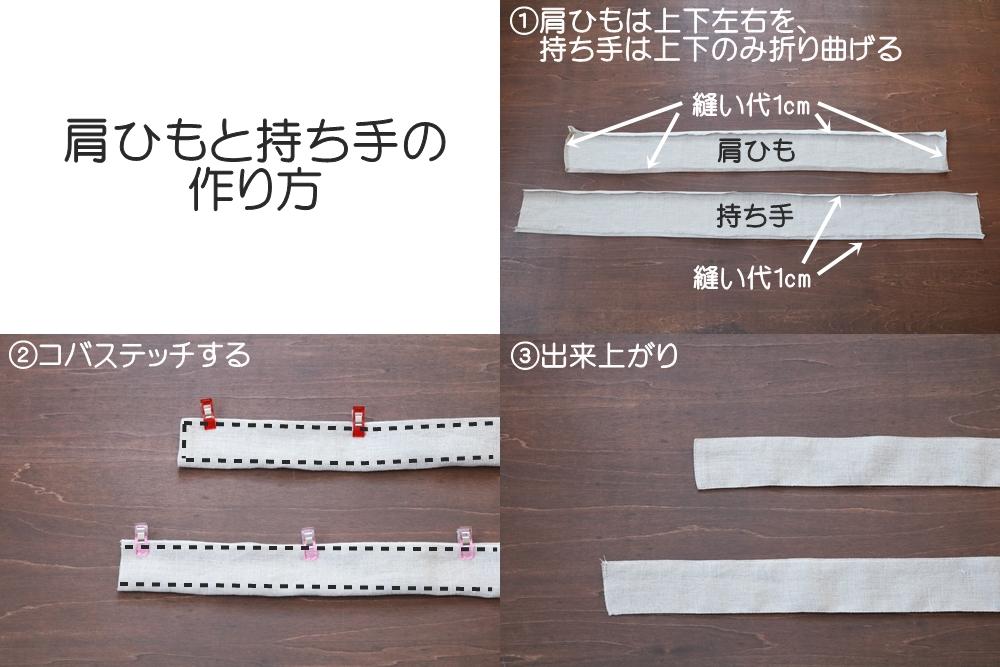

肩ひもと持ち手を作ります。

肩ひもは、バッグの袋部分が出来上がったらたたきつけるので、四方全て綺麗に縫い代を折り曲げて、コバステッチをかけます。

持ち手は、バッグの中で縫ってわにするので、布端は切りっぱなしにしています。画像10-1

裏布に持ち手を通します。

通す位置を間違えないようにして、内側で縫い代1㎝重ねて縫ってわにしておきます。画像10-2

表布は外側が表、裏布は内側が表になるようにして、表布を裏布の中へいれ、中表に重ねます。

画像10―3

表布と裏布を重ねたら、返し口を縫わずに空けておき、縫い代1cmで縫い合わせます。

画像10-4

この時、持ち手を縫ってしまいやすいので、持ち手をよけながら、縫っていきます。

画像10-5

ぐるりと1周縫えたら、返し口からひっくり返します。

持ち手の継ぎ目が脇に来るように調節したら、返し口からぐるっと1周コバステッチで縫い止めます。画像10-6

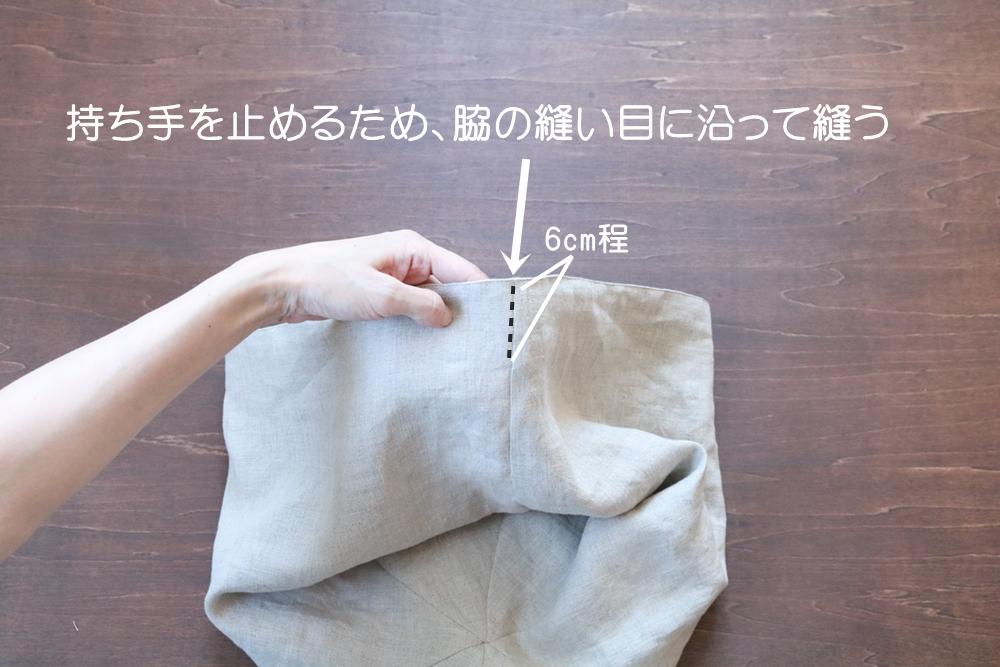

持ち手がずれないように、両脇で6cmほど、脇の縫い目の上で縫い止めておきます。

画像10-7

肩ひもをバッグの脇に縫い付けます。4.5cm程重ね、丈夫にしたいので四角く2周くらい縫っておきます。

画像10-8

お疲れ様でした!完成です!

画像11

工程が多いので、初めは大変かもしれませんが、慣れてきたら、底にはキルト芯を使ったり、厚めの接着心を貼ったりしてもいいですね。

また、帆布などの生地で作ってもいいかもしれません。

サイズを変えたり、ファスナーを付けたり、マジックホックを付けたりしてアレンジも楽しめるのではないでしょうか。

ぜひ、楽しんで作ってみて下さいね。~~~~~~~~~~~~

-

森村先生、ありがとうございました。

クラスタイリングへの掲載もありがとうございます。準1級のレッスンが7月で最後でした。

準1級でクラスタイリングに掲載させて頂けて、とても良い経験が出来ました。ありがとうございました。

加藤様

クラスタイリングへの掲載ありがとうございました。

羽柴麻衣子

-

ケンプ先生

添削ありがとうございました。

一枚分の生地が残っていたので、同じエプロンを作って撮りなおしてみました。

作り方の写真は、子供の手が下から出てくる写真にしたら、すごく自然な感じがしたので、『OK』を頂いた『画像⑩』も撮りなおしてみました。

それからステンシルシートには、デザインA(アルファベット26枚入り)とデザインB(数字・記号26枚入り)があります。よく似ていて間違えやすいかもと思うので、画像②-①として、説明する写真を入れました。

よろしくお願い致します。

羽柴麻衣子

~~~~~~~~~~

セリアのステンシルシートで簡単ロゴエプロン!夏休みの宿題におすすめ!

子供さんのいらっしゃるご家庭では、「夏休みの自由研究、何にしようかな~。」なんて悩んでしまうことはありませんか?

小学校高学年なら子供さんだけでもできそうなステンシルを紹介します。

低学年の子供さんでも少しだけ大人がお手伝いしてあげれば、出来ると思いますよ。

アルファベットや数字をランダムに並べてステンシルするから、少しくらい文字がゆがんだって大丈夫。そのランダム感に味わいがあります。

画像①

材料

布用絵の具(お好みの色)、セリアのステンシルシート(アルファベット、数字)、パレット、ステンシル用ふで、スポンジスタンプ、テープ

画像②

100均のセリアで売っているステンシルシートは、アルファベットの入っている『デザインA』と数字や記号が入っている『デザインB』があります。

お間違えのないように購入してくださいね。

画像②-①

素材は厚紙なので、数回なら繰り返して使うことが出来ます。

布用絵の具が生地に染み込んで机や床を汚してしまうことがあるので、白い紙や新聞紙などを生地の下に敷いておきます。

今回は文字がランダムに並んだロゴエプロンにしますので、アルファベットをバランスを見ながら並べます。

画像③

バランスを見てロゴを配置したら、テープで固定します。縫い目の重なった部分は、3か所から4か所ほど止めておくとステンシルシートが安定します。

生地の重なりのない部分は、上下、左右と2か所だけ止めるだけでも安定します。

画像④

パレットに布用絵の具を出し、ステンシル用ふでで優しくたたくように塗っていきます。今回使っている布用絵の具は、48~72時間ほど乾燥させるだけでよい『ソーソフト/SoSoft』。

乾きやすいので、パレットに出したら手早く塗っていきましょう。

少しだけお水を垂らすと、絵の具が塗りやすくなります。

画像⑤

小さな子供さんには、スポンジで出来たスタンプもおすすめです。ポンポンと優しくたたくように生地に色を付けていきます。

画像⑥

2種類の色を混ぜて、オリジナルの色を作るのも楽しいですね。

画像⑦

子供ならではの柔軟な発想で、ひとつのロゴも2色遣いのカラフルなロゴになりました。

画像⑧

全てのステンシルシートを塗り終わったら、しばらく乾燥させましょう。

画像⑨

ある程度乾燥したら、ステンシルシートをはがして大丈夫。

画像⑩

自分でステンシルしたオリジナルエプロンなので、愛着もひとしおのようです。

画像⑪

お家でのお手伝いや学校での調理実習、図画工作の時にも使えるオリジナルロゴエプロンの出来上がりです!

画像⑫

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-

加藤 様

お世話になっております。

導入部分や〆、クレジットなど、お手数をお掛けして申し訳ありませんでした。

それから、画処理もありがとうございます。

ここまで見やすくなるんですね!すごいです!

今後とも作品作り、頑張っていきます。よろしくお願いします。

羽柴麻衣子

-

森村先生

お世話になります。

温かいお言葉、ありがとうございます。

作りたいものを自分で作るだけでなく、人に見てもらえるような、「こんなのが見たかった!」と思ってもらえるような企画で写真を撮っていけたらいいなと思います。

これからも、トライ&エラーを繰り返していきたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。

羽柴麻衣子

-

ケンプ先生、添削ありがとうございました。

ステンシルは、別の素材や柄違いでまたチャレンジしてみたいと思います。

添削、よろしくお願いします。

羽柴麻衣子

~~~~~~~~~~

『ステンシルでエプロンをリメイクする方法』

いつものエプロン、ちょっと飽きてきたな~なんて思うことはありませんか?

そんな時はひと手間加えて、新しいエプロンのようにリメイクしてみてはいかがでしょうか。

ステンシルシートを使った簡単なエプロンの簡単リメイク方法を解説します。

画像①

【材料】

布用絵具(お好みの色)、パレット、ステンシル用ふで、ステンシルシート

テープ、(あれば、貼ってはがせるスプレーのり)

画像②

私が使っているのは、布用絵具の『ソーソフト』。アイロンがけ不要で、乾かすだけでお洗濯も出来るものを使っています。

画像③

ステンシルシートをリメイクするエプロンに貼り付け、お好みの色で色付けしていきます。

ステンシルシートをぴったりと固定するには、貼ってはがせるスプレーのりを使用すると良いです。

画像④

ポケットの部分にも、小さな柄をステンシルします。

画像⑤

今回使用した布用絵具は、48~72時間ほど乾燥させると良いようです。

着慣れたいつものエプロンも、少しリメイクするだけで違った雰囲気のエプロンになります。

いつもの家事も少しはかどりそうな気がします。

画像⑥

画像⑦

~~~~~~~~~~

-

ケンプ先生、お世話になっております。

添削ありがとうございました。

ヒッコリーストライプの主張が強いので、無地のエプロンを選んだ方がステンシルの柄が生きたな~、というのが少し反省です。

ピントなど、合わせるように撮りなおしてみました。

よろしくお願いします。

羽柴麻衣子

~~~~~~~~~~

『ステンシルでエプロンをリメイクする方法』いつものエプロン、ちょっと飽きてきたな~なんて思うことはありませんか?

そんな時はひと手間加えて、新しいエプロンのようにリメイクしてみてはいかがでしょうか。

ステンシルシートを使った簡単なエプロンの簡単リメイク方法を解説します。画像①

【材料】

布用絵具(お好みの色)、パレット、ステンシル用ふで、ステンシルシート

テープ、(あれば、貼ってはがせるスプレーのり)画像②

私が使っているのは、布用絵具の『ソーソフト』。アイロンがけ不要で、乾かすだけでお洗濯も出来るものを使っています。

画像③

ステンシルシートをリメイクするエプロンに貼り付け、お好みの色で色付けしていきます。

ステンシルシートをぴったりと固定するには、貼ってはがせるスプレーのりを使用すると良いです。

画像④

ポケットの部分にも、小さな柄をステンシルします。

画像⑤

今回使用した布用絵具は、48~72時間ほど乾燥させると良いようです。

着慣れたいつものエプロンも、少しリメイクするだけで違った雰囲気のエプロンになります。

いつもの家事も少しはかどりそうな気がします。

画像⑥

画像⑦

~~~~~~~~~~

-

加藤さん、お世話になっております。

色かぶりなど直していただいて、いろいろありがとうございました。

素敵な写真になりました。

地の目、が正しいですね。誤字でした。訂正していただいてありがとうございます。

『より簡単に、万人が試してみたい! 』ですね。今後の課題の時には、取り入れていきたいと思います。

またお世話になれるよう、課題がんばります。

羽柴麻衣子

-

ケンプ先生、先月もありがとうございました。

6月もよろしくお願い致します。

テーマは、「イベント」を選びました。

いつも着ているエプロンに飽きてきたな~、という時のリメイクアイデアを撮りました。

添削よろしくお願い致します。

羽柴麻衣子

~~~~~~~~~~

『ステンシルでエプロンをリメイクする方法』

いつものエプロン、ちょっと飽きてきたな~なんて思うことはありませんか?

そんな時はひと手間加えて、新しいエプロンのようにリメイクしてみてはいかがでしょうか。

ステンシルシートを使った簡単なエプロンの簡単リメイク方法を解説します。

画像①

【材料】

布用絵具(お好みの色)、パレット、ステンシル用ふで、ステンシルシート

テープ、(あれば、貼ってはがせるスプレーのり)

画像②

布用絵具は、アイロンがけ不要で乾かすだけでお洗濯も出来るものを使っています。

画像③

ステンシルシートをリメイクするエプロンに貼り付け、お好みの色で色付けしていきます。

ステンシルシートをぴったりと固定するには、貼ってはがせるスプレーのりを使用すると良いです。

画像④

ポケットの部分にも、小さな柄をステンシルします。

画像⑤

今回使用した布用絵具は、48~72時間ほど乾燥させると良いようです。

着慣れたいつものエプロンも、少しリメイクするだけで違った雰囲気のエプロンになります。

いつもの家事も少しはかどりそうな気がします。

画像⑥

画像⑦

~~~~~~~~~~

-

最終資料です。

森村先生、アドバイスありがとうございます。

子供の文字、次回の時には、太めの文字にするようにしたいと思います。

それからネクタイナフキンの作り方の記事を作りましたので、リンクを下記に記載します。

~~~~~~~~~~

『父の日の手作りネクタイナフキンの作り方|おうちご飯をごちそうに見せるには?』

~~~~~~~~~~

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

羽柴麻衣子

-

ケンプ先生

お世話になっております。

添削、ありがとうございました。

「父の日に使える布もの」のテーマでいきたいと思います。

アドバイスいただいたナフキンをネクタイに縛るのがとてもかわいいので、ナフキンをネクタイにしました。

黄色いバラも探したのですが、大きめの薔薇しかなくちょうどいいサイズのものが見つけられませんでしたので、子供の書いたメッセージカードを載せました。チェックのネクタイは無しにしようと思いますので、画像⑦は削除しました。

添削よろしくお願いします。羽柴麻衣子

~~~~~~~~~

『イケア食器を手作りファブリックでブルーコーディネート♪父の日ディナーにおすすめ』

夏が近づく6月の父の日には、夏らしいテーブルコーディネートで日頃の感謝の気持ちを伝えたいです。

イケアの白い食器を爽やかなブルーのナフキンやギンガムチェックのランチマットでコーディネートしましょう。

ナフキンやランチマットは、直線縫いだけで簡単に手作りすることが出来ます。

サイズや作り方も紹介します。画像①

画像②

ランチマットは、綿100%の先染めギンガムチェックを使用しています。

先染めギンガムチェックとは、色の違う糸を使い織り上げる段階で柄を作っているチェック生地のこと。

ハンドメイド初心者の方でも、柄の通りに裁断していくことで、生地の字の目を通すことが出来るというスグレモノです。

生地の字の目が通っていないと、洗うたびに生地が字の目の通りに戻ろうとするので、斜めに歪んできてしまいます。ランチクロスは、コットンリネンの生地を使用しています。素朴で柔らかく、肌触りの良い生地です。

ランチクロスも生地の字の目を通すことで、洗うたびに生地がゆがむのを防ぐことが出来ます。無地の生地なので字の目が分かりにくいですが、まっすぐに字の目を通すには、たて糸や横糸を1本、針で引き出すと簡単に地の目を通すことが出来ます。

糸を引き出すときには、無理に引っ張り出さず、優しく少しずつ引き出します。

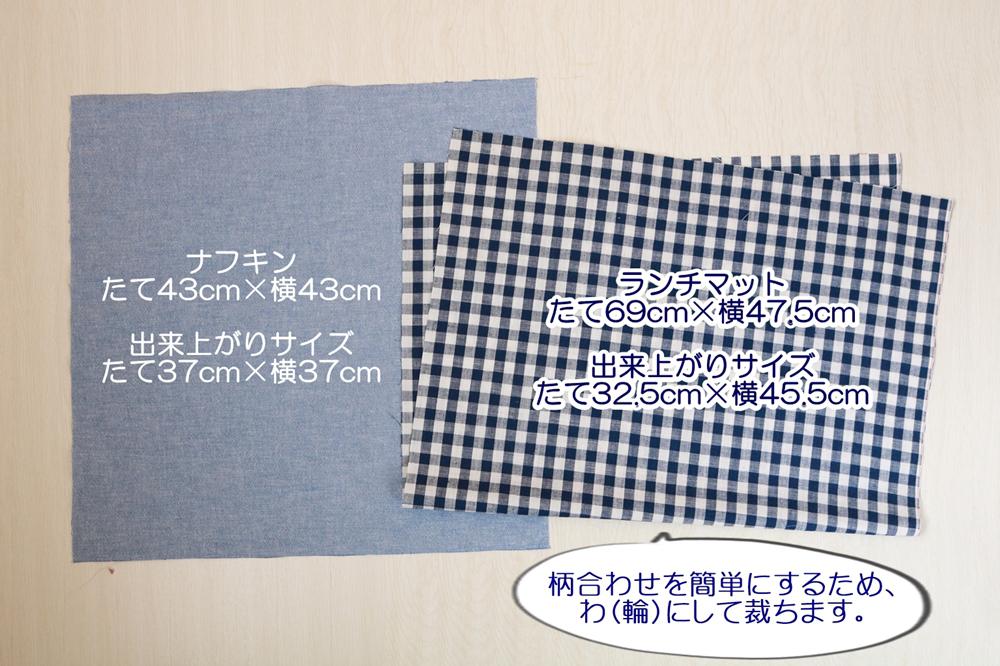

【生地サイズ】

ナフキンとランチマットの生地サイズは下記の通りです。

ナフキンは、布端を額縁縫い。

ランチマットは、中表にして縫い、ひっくり返して押さえステッチをします。

画像③

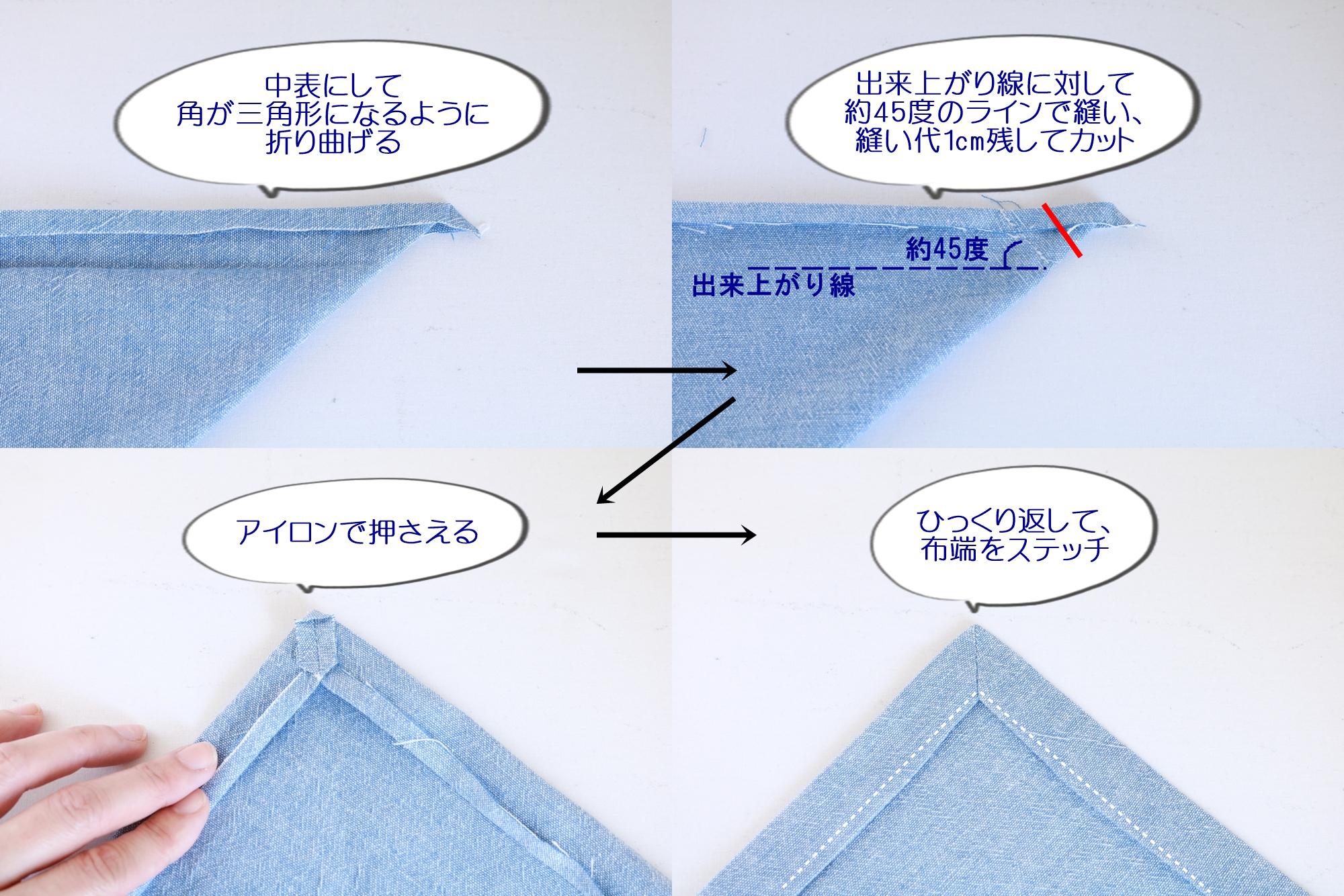

【ナフキンの作り方】

ナフキンは、縫い代3cmです。布端1㎝折り曲げ、さらに2cmのところで折り曲げ、アイロンでくせ付けします。

画像④

ナフキンの四隅は額縁縫いします。

画像⑤

【ランチマットの作り方】

ランチマットの縫い代は1cmです。出来上がりサイズに縫い代を1㎝ずつプラスして作ることもできます。ですがここでは、チェック生地を使用しているので柄合わせが簡単に出来るように、一片を切り離さずにわ(輪)にして裁っています。

柄合わせが出来る場合には、待ち針で柄を合わせてから縫うと出来上がりが綺麗です。輪(わ)にした部分も輪(わ)から1cm内側を縫うことで、四隅の伸縮率がほぼ同じとなり、長期間使用しても変形を防ぐことが出来ます。

画像⑥

【テーブルコーディネート】

(画像⑦ ネクタイをやめますので、無しにします。)

画像⑧

(画像⑨ 無し)

パパ以外のテーブルも父の日らしく、ナフキンをネクタイに縛ります。

画像⑩

画像⑪

父の日のディナーにおすすめのブルーテーブルコーディネートの出来上がりです。

画像⑫

-

加藤 様

初めまして。

この度は、記事編集していただきまして、ありがとうございました。

頂いたアドバイス、とても参考になりました。

記事も加筆、修正していただいて、すごく分かりやすくなりました。クラスタイリングに自分の記事が掲載されているなんて、自慢したい気分です。

まだまだスキルアップしないと!と思う部分を今後クリアしていきたいと思います。

今後ともよろしくお願い致します。

羽柴麻衣子

-

この投稿が最終資料です。

森村先生、添削ありがとうございました。

画像の処理もありがとうございます。

引き続きよろしくお願い致します。

羽柴麻衣子

~~~~~~~~~~

タイトルカット(トップ画像)

本日の担当は、ブログライター兼ハンドメイドエプロンショップデザイナーの羽柴麻衣子です。

春になり温かくなると、どこかへ旅行に行きたくなります。

私の旅行に欠かせないのが、手作りのレモンローション。レモンの皮とホワイトリカー、グリセリンで作ったハンドメイドの化粧水です。

画像①

中学生の頃から肌の乾燥に悩まされ、夏ともなるとひじの内側、ひざの内側がかゆくてただれるほど。

高校2年生になるまで皮膚科の塗り薬を手放せなかった私ですが、この化粧水と出会ってからは、肌の乾燥はなくなりました。

もちろんかゆみが出たり、ただれるなんてこともありません。

そんな数十年の付き合いのレモンローションの作り方を紹介します。

画像②

【手作りレモン化粧水の材料】約1.8リットル分

・レモン 2~3個 ※黄色い色を濃い目につけたい場合は、3個がおすすめ

・ホワイトリカー35% 1.8リットル ※梅酒などの果実酒を作るお酒で、レモンの成分を抽出する働きがあります。

・グリセリン 50cc ※保湿剤のはたらきをします

お風呂上りに全身(顔以外)に使う私が、3カ月ほどで使い切る量です。

海外からの輸入レモンは長期間、船で運ばれてくるため防腐剤が使用されています。防腐剤は日本では食品添加物とされています。

レモン外皮の防腐剤が気になる方は、野菜や果物にも使える食器用洗剤などで洗うことをおすすめします。

またレモンには光毒性があり、皮膚につけた状態で日光に当たると炎症などを起こす場合も。

日光に当たる場合には使用を控えた方がいいかもしれません。

私の場合は、全身には1日一回、夜のお風呂上りに全身に塗るようにしています。

ハンドクリーム代わりに手にも使うこともありますが、日に当たる時には日焼け止めを塗っています。

それから、レモン成分を抽出するためアルコール濃度が高く、手に入りやすいためホワイトリカー(アルコール度数35%)を使っています。

お肌に合わない方はお気を付けください。

画像➂

【手作りレモン化粧水に使う道具】

・1.8リットルが入る密閉できるガラス瓶

・計量カップ ※注ぎ口があるとボトルに注ぎやすい

・化粧水を入れるプラスチックボトル ※うちぶたがあると、使いやすい

・ろうと ※小さめが使いやすい

・まな板 ※お皿などでもOK

・ナイフ

ガラス瓶は、密閉できるものがいいです。

道具は、家庭用の漂白剤などで消毒しておきます。

画像④

レモンは、表面の黄色い皮の部分だけをむいていきます。リンゴやナシの皮をむくような感じ。

黄色い色を付けるために入れますので、黄色い色が濃い方が良い場合は、3個以上入れてもいいです。

わが家の母が作っていた時は、4~5個ほど入れているときもありました。

たくさん入れるほど、黄色い色が濃くつきますが、私の感覚では使い心地に変化はありません。

画像⑤

グリセリンを50cc計ります。

グリセリンは、ひびやあかぎれを防ぐお肌の保湿剤のはたらきをします。

わが家の母は、冬はグリセリンを少し多めに入れて作っていました。

お好みで加減してみて下さい。

画像⑥

ガラス瓶にレモンの皮を入れ、ホワイトリカーを注ぎ入れ、グリセリンを入れていきます。

入れる順番に決まりはありません。全て入れたら、軽く振って混ぜておきます。

今回利用したホワイトリカーの紙パックは1.8リットル入りなので、一本使用します。

お肌に合うか心配な方は、少量から試してみて下さいね。

例えば、360ccほど作る場合には、ホワイトリカー360cc、グリセリン10cc、レモン1~2個となります。

画像⑦

ホワイトリカーにグリセリンを入れ、少し瓶を振り中身が混ざるようにします。

この状態で冷蔵庫で1~2週間程寝かせ、黄色い色がついてきたら使用します。

2週間程でレモンの皮は取り出しても大丈夫。

小分けして常温保存の場合には1カ月ほどで使い切るようにしましょう。

冷蔵庫で保管する場合は、3カ月ほどで使い切るといいです。

画像⑧

1~2週間ほどすると、レモンの皮の黄色い色が付きます。

注ぎ口のある計量カップなどに移し替え、小分けボトルに移します。

ボトルに注ぐ時には、100均に売っている小さなろうとが使いやすいです。

溢れないように気を付けながら、注いでいきます。

画像⑨

ボトルに注ぎ終わったら、中ぶたとふたをして完成です。

小分けしてからも、使うまでは冷蔵庫で保管します。

夏の暑い時には冷蔵庫から出した、冷たいローションを塗るのも気持ちがいいですよ。

画像⑩

ラベルには、製造年月日を記入し、早めに使い切るようにしましょう。

鮮度を保つためにも、使うまでは冷蔵庫で保管し、少量ずつ使い切るようにするといいですね。

レモンの皮とアルコールで作る化粧水なので、お肌の弱い方や敏感な方は、少量から試してみることをおすすめします。

私の場合は、顔以外の体に塗っています。市販の化粧水では4~5日使用するとかゆみが出てきてしまうのですが、これだとかゆみもありません。

日焼け止めの効果などはありませんので、日焼け対策には市販の日焼け止めクリームを使用してくださいね。

良かったら、お試し下さい。

【参考文献】

・日本調理科学会大会研究発表要旨集

久保 加織, 吉田 愛, 石川 直美, 堀越 昌子

「輸入レモンに使用されるイマザリルの残留濃度と調理過程における消長」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajscs/22/0/22_0_174/_article/-char/ja/

(2019年4月23日)

・公益財団法人 日本食品化学研究振興財団

「食品添加物リスト」

https://www.ffcr.or.jp/shokuhin/2018/07/407593771B8750E94925690D0004C83E.html?OpenDocument

(2019年4月23日)

・アロマテラピー検定・資格の認定、学術調査研究の実施 AEAJ

https://www.aromakankyo.or.jp/basics/safety/

(2019年4月23日)

ブログライター兼ハンドメイドエプロンショップデザイナー 羽柴麻衣子

HP: 自宅リビング+PC1台でストレスのない毎日を手に入れる

『ヴェッティモン ドゥ シャンブル』

https://vetementsdechanvre.com

Blog:おしゃれエプロンショップ『ヴェッティモン ドゥ シャンブル』

https://ameblo.jp/vetementsdechanvre

Instagram: ヴェッティモン ドゥ シャンブル

https://www.instagram.com/vetements_de_chanvre/

~~~~~~~~~~

-

ケンプ先生、お世話になっております。

添削ありがとうございます。

撮りなおしをしてみました。ギリギリで申し訳ありません。

よろしくお願い致します。

羽柴麻衣子

~~~~~~~~~~

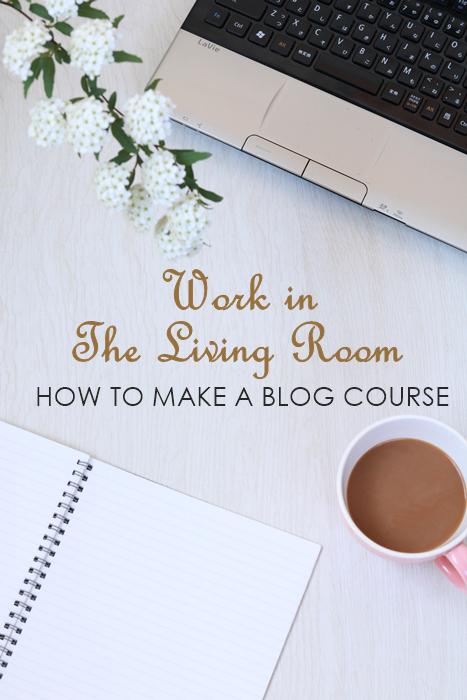

『イベント』

集客や商品販売のためにブログを利用するときには、アクセスの集まるブログ作りが欠かせません。

そんなアクセスが集まるブログを作る講座を紹介します。

画像①

「ブログって、難しそう~。」とか「私には無理…。」と思われそうなのですが、そんなことはないんです。

ブログ作りに大切なことは、人の気持ちの通ったブログを作ること。

パソコンという冷たい印象になりがちなものを使うのですが、パソコンの向こうで読んでいるのは人間。

温かみのあるブログ作りをしていくこと、大切です。

アクセスの集まるブログ作りに欠かせないのは、記事をたくさん書いて経験を積み上げていくこと。

記事を書いて反応が無いと「失敗した!」と感じてしまう人が多いようです。でも、失敗記事なんて1記事もないんです。

トーマス・エジソンが、こんなことを言っています。

「私は失敗をしたことがない。ただ10,000通りの上手くいかない方法を見つけただけ。」

画像②

1記事書いて反応がなかったとしても、それは失敗ではありません。

上手くいかない記事がどんなものか、を知ることが出来ただけ。

そんな経験を積み上げていくことで、アクセスが集まり人の集まるブログを作ることが出来ます。

画像③

インターネット上のたくさんの記事の中から、自分の記事を見つけてもらうには、他の記事よりも光る『なにか』を記事に盛り込んでおくことが大切。

画像④

ブログ作り講座は、難しいと思われそうなSEOのお話も実際の事例や具体的な解説とともにお伝えしています。

画像⑤

パソコンなんて苦手、という方もやる気さえあれば、アクセスの集まるブログを作ることは出来ます。

画像⑥

アクセスの集まるブログを持つことで、時間的・経済的にゆとりのある生活を手に入れることが出来るかもしれません。

画像⑦

個人が『好き』を仕事にしていくとき、好きなことだけで経済的に自立するのは難しいこともあるかもしれません。

そんな時には、『好き』に没頭している時間にも経済的な潤いをもたらしてくれるブログを持つことで、あなたの『好き』を続けることが出来るのではないでしょうか。

他にもブログでは、まだあなたのサービスを必要としていない人にもアプローチできる可能性があります。

画像⑧

ブログの作り方講座では、個人が自立するために欠かせない経済的・時間的余裕をもつブログ作りをお伝えしています。

お気軽にお申し込みくださいね。

~~~~~~~~~~

-

投稿者投稿