フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

森村先生、ありがとうございました。

写真回転してました?すみませんでした。

どれだろう・・・わからなくてすみませんでした。

では、加藤様、よろしくお願いいたします。

タイトル案1.「暑い季節に長持ちする花 3選」

2.花屋直伝!「暑い季節におススメの花 3選」

3「.暑い季節でも花のある暮らし 暑い季節に長持ちする花 3選」(扉)

暑い夏は、花が枯れやすい(長保ちしない)

季節でもあります。

夏にお花を飾るなら夏に旬の花(暑さに強い花)を

選ぶのがおススメです。1.「ひまわり」

「ひまわり」は夏の花!です。

持たないかも・・・と思われがちなのですが、暑さに強いお花です。

「ひまわり」の花びらが取れてしまった時は、

思い切って取ってしまって、ドライとして飾っても素敵です。

2.「クルクマ」

「クルクマ」はウコンの仲間です。

この季節しかお花屋さんには入荷しないお花です。

お花に見えてる部分は「苞」になり、

お花はこの紫の部分。あまり知られてないと思います。3「蘭」

「蘭」はお花屋さんには1年中入荷するお花です。

本来はこの季節の花。

花びらが厚く、茎も腐りにくいので、この季節大活躍のお花です。

長く飾って、お花が少なくなってしまったり、

お花が取れてしまった時は、

お皿に水をはり、お花を浮かべて飾ってあげても数日楽しめます。お花を長持ちさせるには水の量がポイント

お花によって、たくさんのお水を吸い上げるもの。そうでないもの。

茎の形状が空洞のもの。柔らかいもの。硬いもの。様々です。

お花に合わせて水の量を調節してあげると、花保ちも良く

特にこの暑い季節はおススメです。

今回おススメしている「ひまわり」「クルクマ」「蘭」は

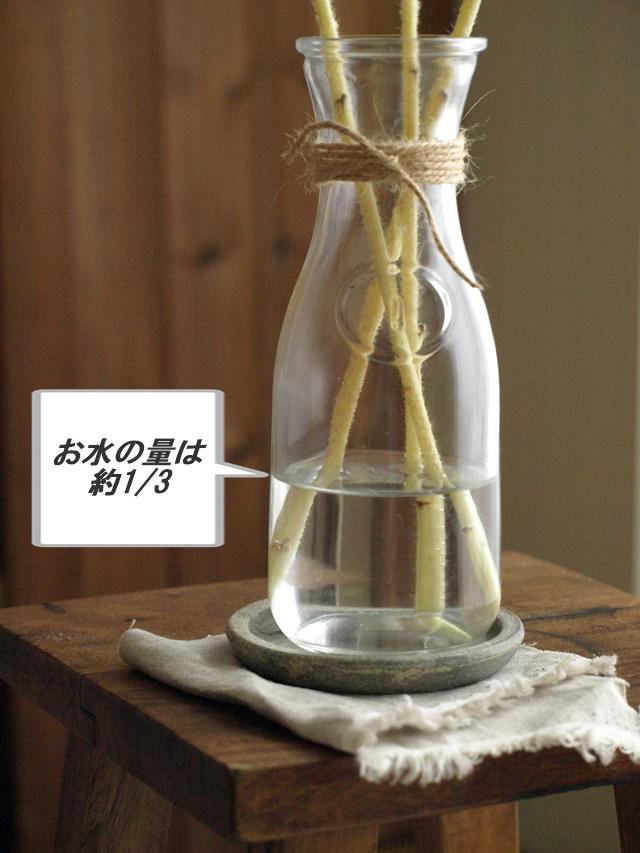

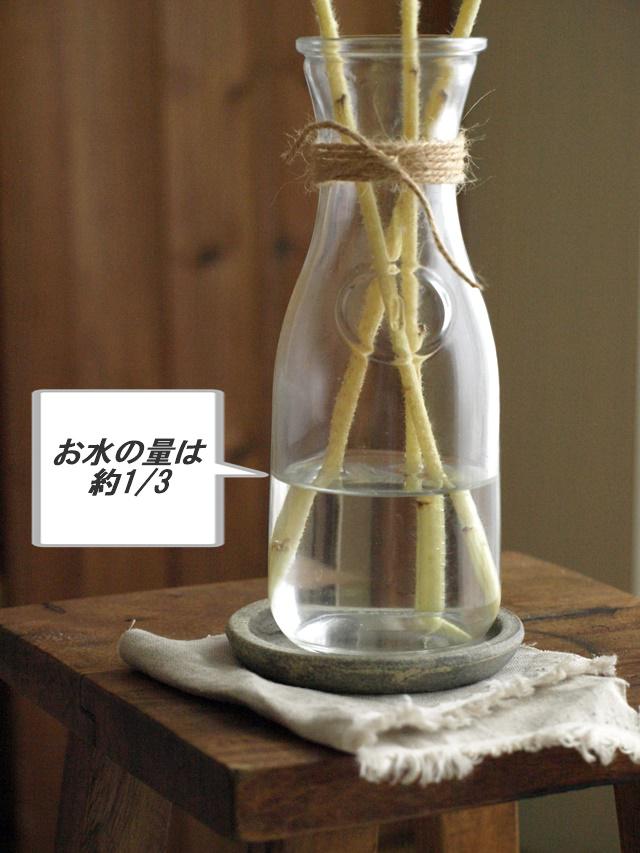

全部水の量は少なめ1/3くらいが適量です。

2~3日に一度水替えしてあげることが長保ちのポイントです。

その時に1㎝くらいナナメに茎を切って、切り口を新しくしてください。

ナナメに切ると、水を吸う切り口が広がり、お水も吸いやすくなります。

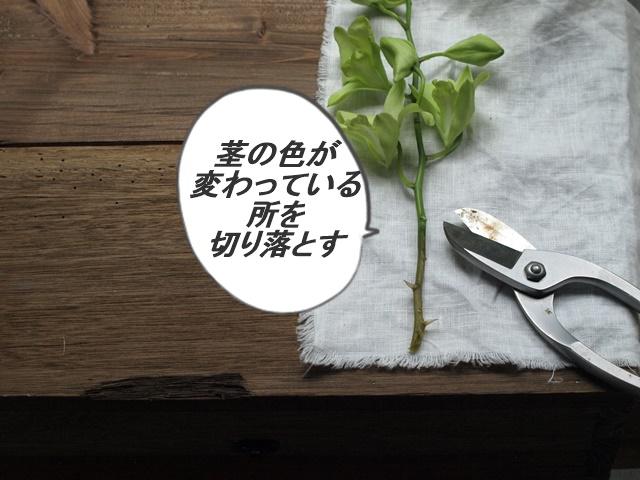

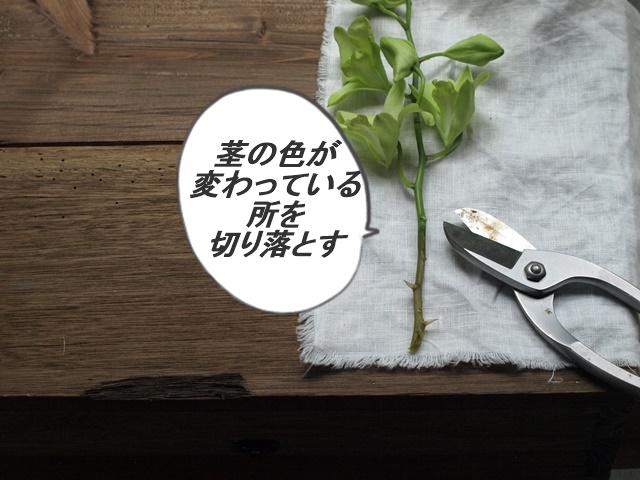

茎の色が変わってきた時は、腐ってきた合図です。

茎の色が変わってきた所を全部切り落としてください。バランス良く飾るポイント

シンプルに飾る時は、花瓶の2倍の長さで飾ると

バランス良く飾れます。

暑い季節でも、お花のある暮らし始めてみませんか?

blog

花屋直伝 お花を持たせるコツとシンプルな飾り方

http://ameblo.jp/kotukotu-kotu

instagram:keikokoizumi

https://www.instagram.com/keikokoizumi/

以上です。

よろしくお願いいたします。 -

加藤様、ありがとうございました。

構成を考えてくださって、うれしく思います。

いつも1種類のお花の紹介しかしてなかったので、

どうしたらいいんだろう?

とストップしてしまいました。

蘭の紹介も蘭だけ、同じようにしたらいいのか?

構成を考えてくださったように、やってみて、

写真も3種類載せるのでいいのか?

どうしたらいいんだろう?

とりあえず、教えて下さったことはこんなことかな?

と思うように提出してみます。

3枚横並びというのは、やり方がわからないので、1枚づつにしてみます。

よろしくお願いいたします。

「暑い季節に長持ちする花 3選」

扉(あれ?3種類の写真のほうがよかったかな?と・・・どうですか?)

暑い夏は、花が枯れやすい(長保ちしない)季節でもあります。

夏にお花を飾るなら夏に旬の花(暑さに強い花)を選ぶのがおススメです。

<b>1「ひまわり」</b>

<b></b><b></b>

「ひまわり」は夏の花!

この季節なので、暑さに強く、おすすめです。

ひまわりは花びらが取れてしまった時は思い切って取ってしまって、

ドライとして飾っても素敵です。

2「クルクマ」

「クルクマ」はウコンの仲間。

この季節しかお花屋さんには入荷しないお花です。

お花に見えている部分は「苞」になり、お花はこの紫色の部分。

あまり知られていないと思います。

3「蘭」

「蘭」はお花屋さんには1年中入荷するお花ですが、

花びらが厚く、茎も腐りにくいので、この季節大活躍のお花です。

長く飾って、お花が少なくなってしまったり、お花が取れてしまった時は、

お皿に水をはり、花だけ飾ってあげても数日楽しめます。

お花を長持ちさせるには水の量がポイント

お花によって、たくさんお水を吸いあげるもの。そうでないもの。

茎が空洞のもの、柔らかいもの、硬いもの。様々です。

お花に合わせて水の量を調節してあげると、花保ちも良く

特にこの暑い季節はおススメです。

今回おススメしている「ひまわり」「クルクマ」「蘭」は

全部水の量は少なめ 1/3くらいが適量です。

2~3日に一度水替えしてあげることが長持ちのポイントです。

その時に1㎝くらいナナメに茎を切って、切り口を新しくしてください。

ナナメに切ると水を吸う切り口が広がりお水もより吸いやすくなります。

茎の色が変わってきたときは、腐ってきた合図です。

茎の色が変わってきたところを全部切り落としてください。

バランス良く飾るポイント

シンプルに飾る時は花瓶の2倍の長さで飾るとバランス良く飾れます。

暑い季節でも、お花のある暮らし始めてみませんか?

以上です。

よろしくお願いいたします。

小泉恵子

-

森村先生、加藤様 よろしくお願いいたします。

タイトル案

1.夏の花 ひまわり 飾ってみませんか?

2.花瓶の水の量って大事です~ヒマワリ編

3.簡単に長く楽しめる「お花のある暮らし」~ひまわり

2.はお花によって水の量は大切で、それで持ちも変わっていくので、タイトル案としていいかな?

と思いました。いろんな花で展開出来るし、これからフォーラムで課題としてやっていきたいなと思ってます。

よろしくお願いいたします。

(扉)

7月に入り、暑さも本格的になる季節です。

暦の上では「小暑」

湿度も高く蒸し暑い時期です。

暑くなるとお花が持たなくなりますが、

この暑い時期だから持つお花もあります。

この季節の花、「ひまわり」をおススメしたいと思います。

ひまわりを花瓶に飾る時は

花瓶に対して、約2倍にしてあげると

バランス良く飾ることが出来ます。

花瓶の水の量は約1/3くらい。

ひまわりは茎が弱くダメになりやすいので

少なめに入れてください。

(水の量は花を長持ちさせる大切なポイントです)

この暑い季節は2~3日に一度水替えして

茎を少しずつ切ってあげると持ちもよくなります。

花びらが取れてしまったり、枯れてしまった時は

思い切って花びらを取ってしまって

ドライとして飾っても素敵です。

いまの季節の花「ひまわり」

お水の量を調節するだけで、簡単に長く楽しめる

「お花のある暮らし」

始めてみませんか?

以上です。小泉恵子

blog

花屋直伝!お花を持たせるコツとシンプルな飾り方

http://ameblo.jp/kotukotu-kotu

instagram:keikokoizumi

https://www.instagram.com/keikokoizumi/

-

平原先生添削ありがとうございました。

水平・垂直、、、見極めが甘いなあと思いました。

厳しく確認が大切ですね。気を付けます。

ではもう一度よろしくお願いいたします。

「飛ばないたんぽぽの綿毛の 作り方」

(写真1)

新緑のきれいな季節になりました。

(写真2)

ハイキングやお散歩で外に出かけると、子供が小さいときよく取った

タンポポが可愛く咲いてます。

タンポポの綿毛はちょっとしたコツでかわいく飛ばないように飾ることができます。(写真3)

タンポポの花が咲き終わった、先が白くなっているつぼみを集めます。

(写真4)

つぼみを水につけて置いてください。

(写真5)

数日たつと綿毛が開いてきます。

(写真6)

綿毛が開いてきたら、すぐにヘアースプレー(ハードタイプ)をかけてください。

綿毛が開いてすぐ!がポイントです。綿毛になってしばらくおくと、

綿毛が飛びやすくなります。(写真7)

タンポポの茎は中が空洞、茎はだめになるので、

切ってワイヤーをさしてあげると長く飾ることができます。(写真8)

たくさん飾ってみてもかわいいです。

(写真9)

たんぽぽの綿毛のつぼみ!

見つけたらぜひ試してみてくださいね。

以上です。写真8は網戸を取ると外のグリーンあまりに強いので、以前と同じ網戸をしてみました。

では最後に私は今回でインストラクターコースは最後になります。

4回だけでしたが、マニュアル撮影、構図、ブランディング、フォーラムなど、

より深くフォトスタイリングについて知ることができたと思ってます。

参加できて良かったです。

6月からはクリエイティブ研究科に参加しました。

平原先生にお会いできるかも?その時を楽しみにしてます。

ではありがとうございました。

小泉恵子

-

平原先生、添削ありがとうございます。

マニュアルフォーカス!南都先生から1級で教えて頂いてました!

確かに!今ですよね。ありがとうございます。

F値をあげればいいのかなと思ってました。

実際試してみました。

カーネーションの時もやってみればよかったと思いました。

知識として知っていてもやってみないとわからないものだなと思ってます。

フォーラムってありがたいとつくづく実感してます。

では、よろしくお願いします。

「飛ばないたんぽぽの綿毛の 作り方」

(写真1)

新緑のきれいな季節になりました。

(写真2)

ハイキングやお散歩で外に出かけると、子供が小さいときよく取った

タンポポが可愛く咲いてます。

タンポポの綿毛はちょっとしたコツでかわいく飛ばないように飾ることができます。(写真3)

タンポポの花が咲き終わった、先が白くなっているつぼみを集めます。

(写真4)

つぼみを水につけて置いてください。

(写真5)

数日たつと綿毛が開いてきます。

(写真6)

綿毛が開いてきたら、すぐにヘアースプレー(ハードタイプ)をかけてください。

綿毛が開いてすぐ!がポイントです。綿毛になってしばらくおくと、

綿毛が飛びやすくなります。(写真7)

タンポポの茎は中が空洞、茎はだめになるので、

切ってワイヤーをさしてあげると長く飾ることができます。

(写真8)

たくさん飾ってみてもかわいいです。

(写真9)

たんぽぽの綿毛のつぼみ!

見つけたらぜひ試してみてくださいね。

以上です。

写真8は網戸を取って撮影してみました。

思った以上に外が明るく困ってしまいました。

ガラスがキラキラ見えるには少し暗いほうがいいのかな?

と思い今回の写真になりました。

教えて頂けたらうれしいです。

よろしくお願いします。

小泉恵子

-

平原先生、度々すみません。

一枚目の写真間違えてました。

こちらでよろしくお願いいたします。

花屋直伝「母の日 定番の赤いカーネーション」

(写真1)初めに提出した写真に変更しました。

母の日の花と言えば赤いカーネーションです。

カーネーションは花屋では一年中あるお花で、

持ちの良いお花は?と聞かれると自信をもって紹介することが多いお花です。

(写真2)編集して、文字をcarnationにしました

赤いカーネーション。

いろんな赤色があります。

特に母の日のこの時期いろんな種類が入荷して、

一年で一番いろんな種類のカーネーションを見ることができると思います。

(写真3)同じものです

お花の持ちを左右するには水の量は大切なポイントです。

カーネーションは水揚げがいいけど、茎が弱いので、

水の量は少なめがいいでしょう。

花瓶の1/3くらいがおすすめです。

(写真4)同じものです

定番の赤いカーネーションの花束。

いろんな種類の赤いカーネーションを使って花束にすると、

また新たな感じで大人っぽく仕上がります。

(写真5)少し左に空間がある写真と変更しました。

母の日に感謝を込めて

お母さんにプレゼントしてみませんか?以上です。

では、5月のフォーラムもよろしくお願いします。先ほど提出したものは、

あれ?やっぱり赤のカーネーションぼけてるような気がします。

見極めが甘いのかな?と反省中です。

パソコンではぼけてないように思っていたのですが、、、

すっかりわからなくなってしまいました。

以前提出したものに変更しました。

こちらでよろしくお願いいたします。

小泉恵子 -

平原先生、丁寧に添削ありがとうございました。

母の日まであと少し、先生の言葉励みになります。

自己紹介してなかったですね。

鎌倉で花の仕事をしてます。お花が好きで、子育てしながら近所のお花屋さんで働いてます。

20年くらい花に囲まれた生活を送ってます。

よろしくお願いいたします。

花屋直伝「母の日 定番の赤いカーネーション」

(写真1)違う写真に変更しました。

母の日の花と言えば赤いカーネーションです。

カーネーションは花屋では一年中あるお花で、

持ちの良いお花は?と聞かれると自信をもって紹介することが多いお花です。(写真2)編集して、文字をcarnationにしました

赤いカーネーション。

いろんな赤色があります。

特に母の日のこの時期いろんな種類が入荷して、

一年で一番いろんな種類のカーネーションを見ることができると思います。(写真3)同じものです

お花の持ちを左右するには水の量は大切なポイントです。

カーネーションは水揚げがいいけど、茎が弱いので、

水の量は少なめがいいでしょう。

花瓶の1/3くらいがおすすめです。(写真4)同じものです

定番の赤いカーネーションの花束。

いろんな種類の赤いカーネーションを使って花束にすると、

また新たな感じで大人っぽく仕上がります。(写真5)少し左に空間がある写真と変更しました。

母の日に感謝を込めて

お母さんにプレゼントしてみませんか?

以上です。

では、5月のフォーラムもよろしくお願いします。

小泉恵子

-

平原先生、添削ありがとうございました。

迷いながら、出してみたこと、、、わかりますよね。

すみません。ありがとうございます。

母の日って、花屋として、母として、娘としてもう一度考えてみました。

カーネーションって母の日の花と思われてるからか、嫌い!とか花束に入れないでとか

割と言われる花だと思います。実際言われること多いです。

花屋で働いてる私としては、持ちもよく、値段も使いやすいし、いろんな色もあり、

好きな花です。

今回はカーネーションいいよ!とお知らせしたいと思ったのですが、まとまらなかったかなと。

反省してます。

はじめのとは少し違いますが、定番の赤いカーネーションってかわいいよ!ともう一度提出します。

よろしくお願いいたします。

花屋直伝「母の日 定番の赤いカーネーション」

母の日の花と言えば赤いカーネーションです。

カーネーションは花屋では一年中あるお花で、

持ちの良いお花は?と聞かれると自信をもって紹介することが多いお花です。

赤いカーネーション。

いろんな赤色があります。

特に母の日のこの時期いろんな種類が入荷して、

一年で一番いろんな種類のカーネーションを見ることができると思います。

お花の持ちを左右するには水の量は大切なポイントです。

カーネーションは水揚げがいいけど、茎が弱いので、

水の量は少なめがいいでしょう。

花瓶の1/3くらいがおすすめです。

定番の赤いカーネーションの花束。

いろんな種類の赤いカーネーションを使って花束にすると、

また新たな感じで大人っぽく仕上がります。

母の日に感謝を込めて

お母さんにプレゼントしてみませんか?

以上です。

平原先生、1級インストラクターコースは、

私は4回で今回は終了しようと思ってます。

来月で最後となります。

5月は最後なので、きちんとフォーラム提出したいと思います。

また来月よろしくお願いいたします。

小泉恵子

-

すみません。パソコンの調子が悪く、2度同じもの送ってしまいました。

-

平原先生、ありがとうございました。

3月もよろしくお願いいたします。

小泉

-

平原先生、添削ありがとうございました。

画像処理してみたり、撮りなおしてみたり。

もう一度よろしくお願いいたします。

「とっても簡単!香りのいい ヒヤシンスのリースの作り方」

(写真1)

立春も過ぎ、少しずつ春らしくなってきました。

ヒヤシンスは香りもよく、春にぴったり、可愛いお花です。

球根を水栽培したり、切り花で飾ったり、いろんな飾り方があります。

お花が満開になって少したつとお花の重さで茎もしなってきます。

そんな時に、ヒヤシンスのリース作ってみませんか?(画像2)

材料はワイヤー1本とヒヤシンスだけです。

ワイヤーは22番を使いました。ワイヤーはあるもので構いません。

細ければお花の重みでしずく型に。太ければ丸の形がくずれません。

ワイヤーの片方の先を折ってください。(画像3)

ヒヤシンスの花だけ切ってワイヤーに通していきます。

折ったワイヤーが花止めになります。(画像4)

こんな感じで、お花をワイヤーに通してください。

(画像5)

お花を全部通してみました。

(画像6)

丸く形をつけて、余ったワイヤーを曲げてください。

(画像7)

余ったワイヤーをペンチで切って出来上がりです。

(画像8)

5分もあれば簡単にできるヒヤシンスのリースです。

このままで、2~3日楽しめます。(画像9)

リビングの出窓に飾ってみました。

いい香りが広がる、ヒヤシンスのリース!

満開のヒヤシンスがあるときはぜひ試してみてくださいね

以上です

よろしくお願いいたします。

-

平原先生、添削ありがとうございます。

テイスト、、、違うこと。教えて下さってありがとうございます。

まったくピンときてませんでした。

木のお盆と最後にリースをかけたビンが違うのかな。

と考えてみました。が。どうしたらいいかわからなくなってしまいました。

少し撮り方をかえて撮りなおしてみました。

またトリミング。今までまったく写真の幅のこと考えてなかったので、

ありがとうございます。そうですよね。

では、よろしくお願いいたします。

「とっても簡単!香りのいい ヒヤシンスのリースの作り方」

(写真1)

立春も過ぎ、少しずつ春らしくなってきました。

ヒヤシンスは香りもよく、春にぴったり、可愛いお花です。

球根を水栽培したり、切り花で飾ったり、いろんな飾り方があります。

お花が満開になって少したつとお花の重さで茎もしなってきます。

そんな時に、ヒヤシンスのリース作ってみませんか?(画像2)

材料はワイヤー1本とヒヤシンスだけです。

ワイヤーは22番を使いました。ワイヤーはあるもので構いません。

細ければお花の重みでしずく型に。太ければ丸の形がくずれません。

ワイヤーの片方の先を折ってください。(画像3)

ヒヤシンスの花だけ切ってワイヤーに通していきます。

折ったワイヤーが花止めになります。

(画像4)

こんな感じで、お花をワイヤーに通してください。

(画像5)

お花を全部通してみました。

(画像6)

丸く形をつけて、余ったワイヤーを曲げてください。

(画像7)

余ったワイヤーをペンチで切って出来上がりです。

(画像8)

5分もあれば簡単にできるヒヤシンスのリースです。

このままで、2~3日楽しめます。

(画像9)

リビングの出窓に飾ってみました。

いい香りが広がる、ヒヤシンスのリース!

満開のヒヤシンスがあるときはぜひ試してみてくださいね。

以上です。

8.9としっとりとした光の写真になってしまったのが、違うかなと思いました。

でもどうしたらいいかわからなくなってしまいました。

教えて頂けたらうれしいです。

小泉恵子

-

投稿者投稿