フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

森村先生

ご確認いただきありがとうございます。

なるほど、失敗例は情報として役に立つんですね。

子育ての失敗談はたくさんあるので、今後の企画に入れていきたいと思います♪笑

今回の「赤ちゃんのパスポート用写真作成」という企画内容がOKとのことで、勇気を出して投稿して良かったです。

いつも企画の段階でかなり迷ってしまうので、またいろいろ相談させてください!

写真10に失敗例を追加しました。

写真がますます赤ちゃんの顔だらけになってしまったので、不要なものは削除していただいて大丈夫です。

★最終資料と追加し、最終資料投稿方法を見ながら文章を追加しました。

不備などありましたら教えていただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

*************

1、企画のタイトル

「アプリで簡単作成!赤ちゃんのパスポート写真」

「自宅で撮影した写真を証明写真に♪アプリで簡単作成」

「30円で作成!赤ちゃんの証明写真」

2、企画の内容

よく動く赤ちゃんの証明写真を撮影するのは大変です。赤ちゃんのご機嫌が良い時に撮影した写真を、アプリを使って手軽にパスポート用写真を作成できました。

操作や手順がとても簡単だったので、ぜひご紹介したいと思いました。

作成した写真は自宅かコンビニで印刷できます。

自宅にプリンターがない方もコンビニで印刷できるので、どなたも活用できると思います。

3、見せ方のポイント

自宅で撮影した写真を使用して証明写真を作成することで「手軽さ」をお伝えする。

4、これは人の役に立つ!!どうしても伝えたい!伝わる!という見せ場

赤ちゃんのお世話で忙しいママが、パスポート申請をスムーズにするために役立つ情報だと思います。

5、スタイリングの絵

扉画像

1枚目

本日の担当は、ベビーヨガ教室を主宰している保健師でヨガインストラクターのyumikoです。

パスポートを申請する時に必要な「証明写真」。

赤ちゃんのパスポートを申請する場合、表情がコロコロ変わる赤ちゃんの写真を準備するのは大変ですよね。

そこで、自宅で撮影した写真から、パスポート申請用の写真を作成できるアプリを見つけたのでご紹介します。

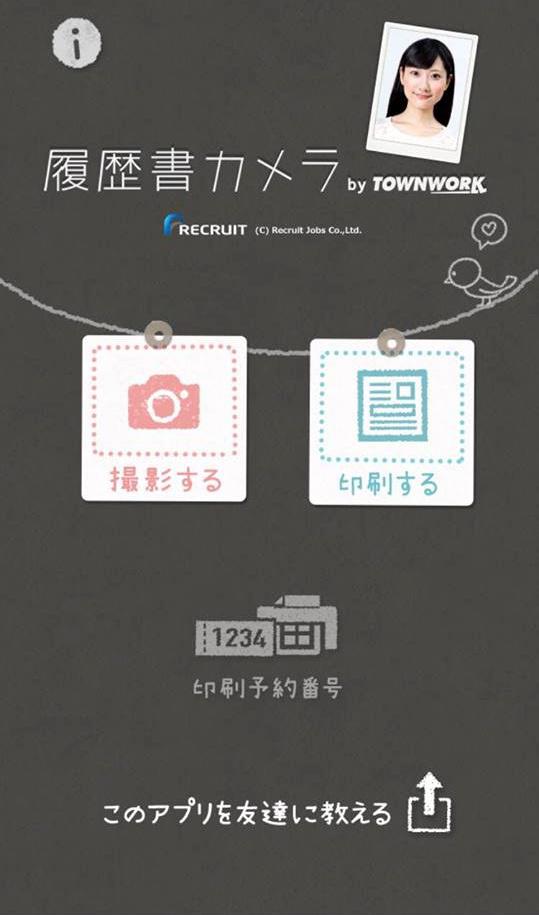

2枚目

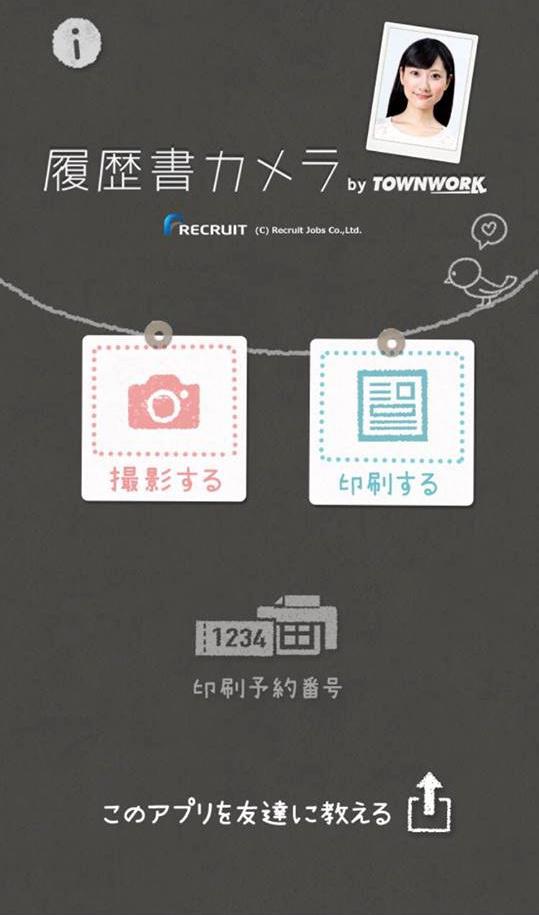

使用したのは「履歴書カメラ」というアプリです。

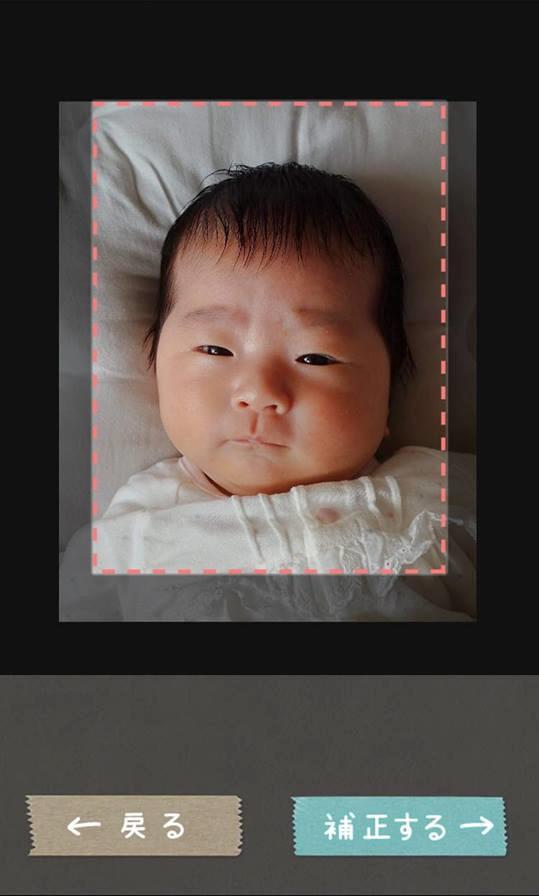

3枚目

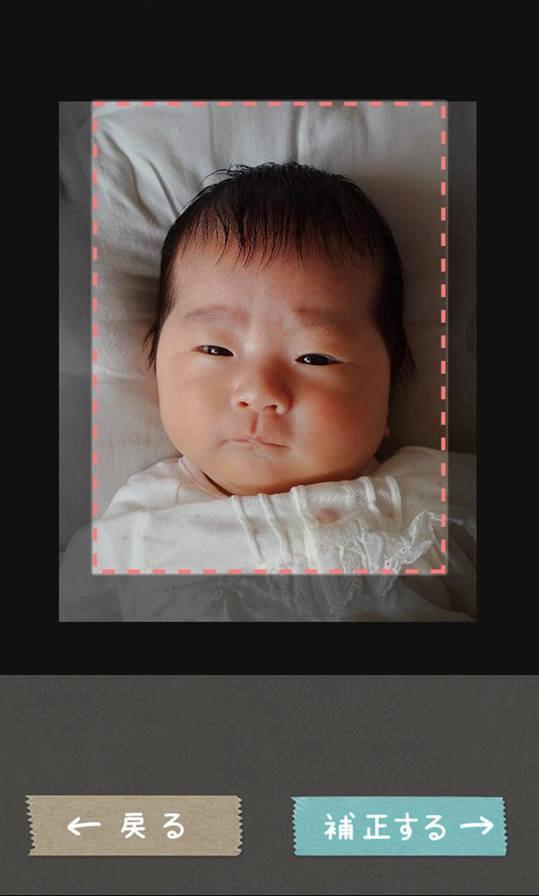

使用する写真はこちら。

生後1か月で、まだ首が座らない頃の娘です。

東京都生活文化局の「パスポート写真の規格と見本」によると、

『首のすわらない乳児の場合に、写真の撮り方としては、乳児を白い布や布団の上に上向き寝かせて上から撮る、抱いて撮るなどの方法があります。』

と書かれています。

背景に抱いている人の服や顔、身体の一部などが写ってしまったりした場合には、撮り直しをお願いされることもあるようなので、首が座らないうちは上からの撮影がやりやすそうです。

写真の規格については、こちらに詳しく掲載されていますので、参考にしてみてください^^

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/passport/documents/0000000418.html

4枚目

では、アプリで作成していきます。

まずはプリントする範囲を選択します。

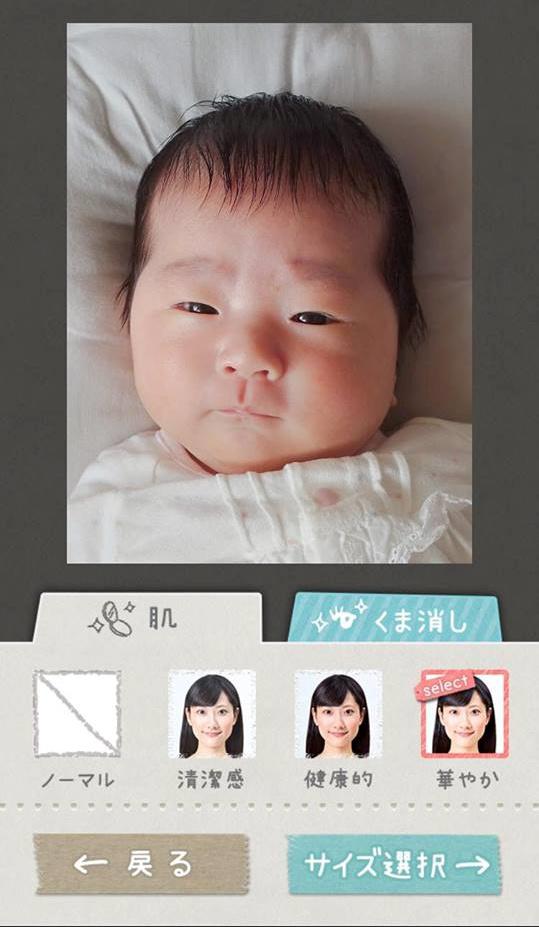

5枚目

補正が必要な場合は、補正が可能です。

今回は「華やか」を選択しています。

6枚目

次にサイズを選択。

パスポートの場合は「3.5×4.5cm」を選択します。

7枚目

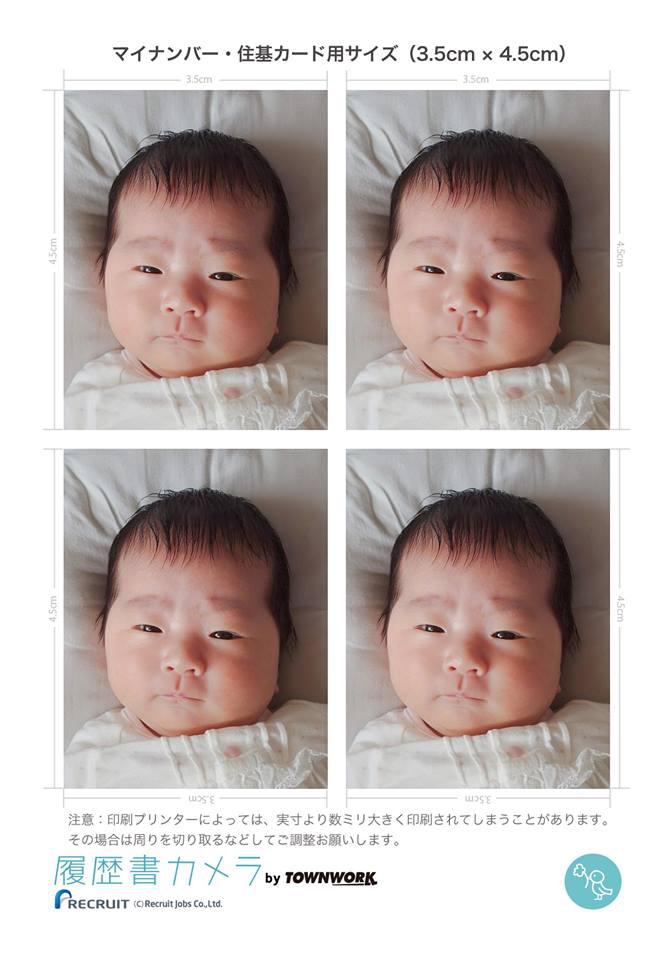

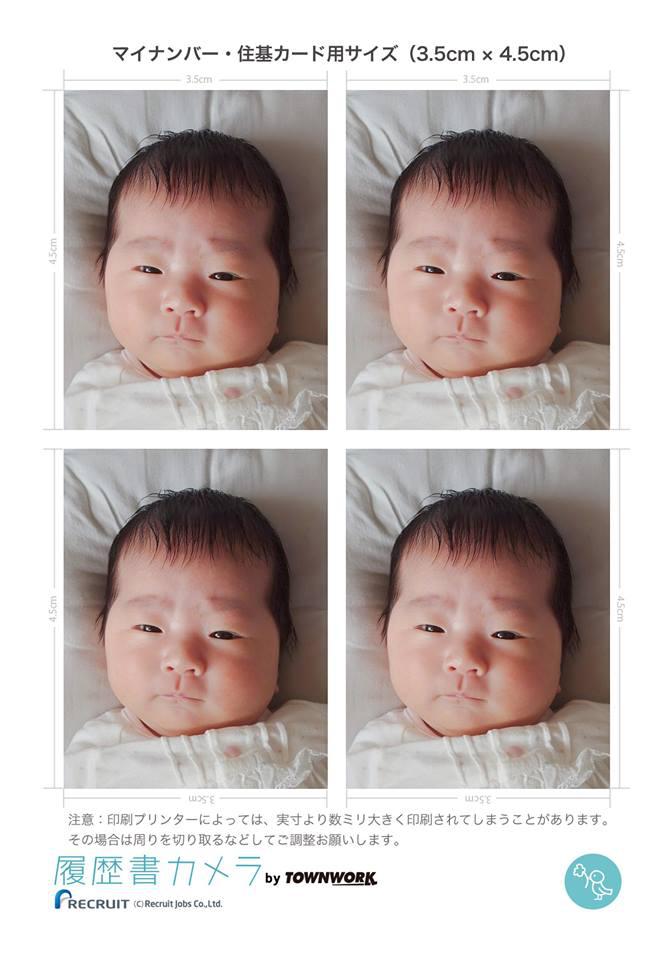

これで完成です。

アプリで先に進むと、家で印刷するか、コンビニで印刷するかを選ぶ画面になります。

我が家には自宅にプリンターがないので、コンビニでプリントできるのでとても便利でした。

しかもお値段30円!

証明写真4枚で30円なので、とってもお得です。

*コンビニでプリントする場合は別アプリのダウンロードが必要です。

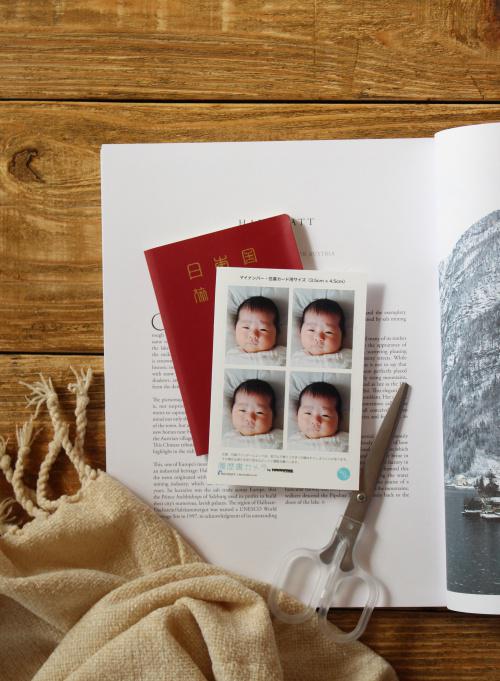

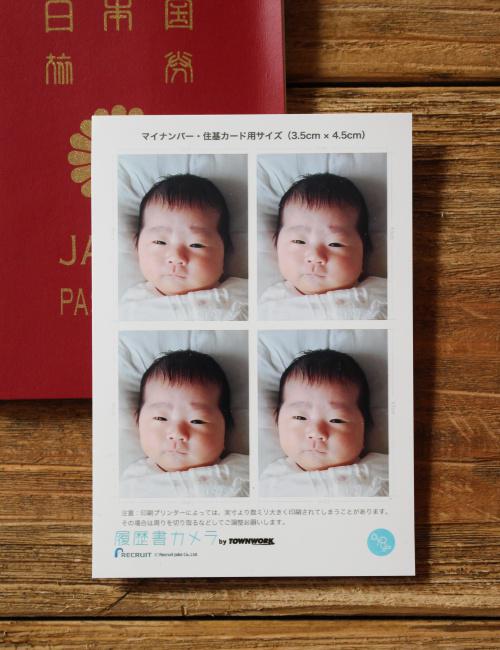

8枚目

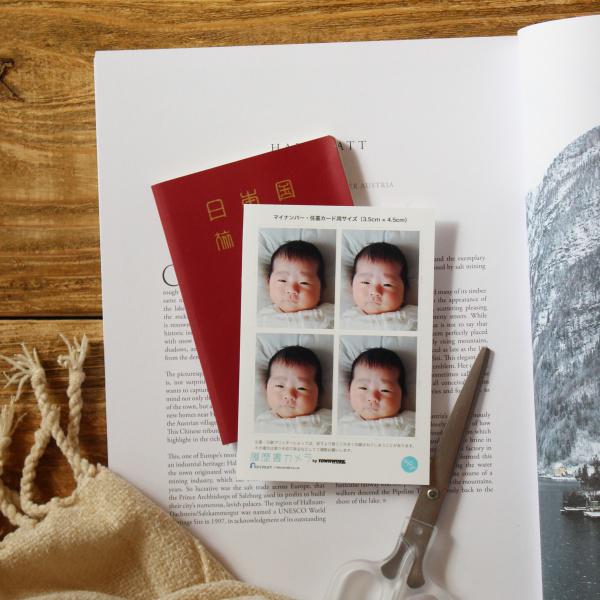

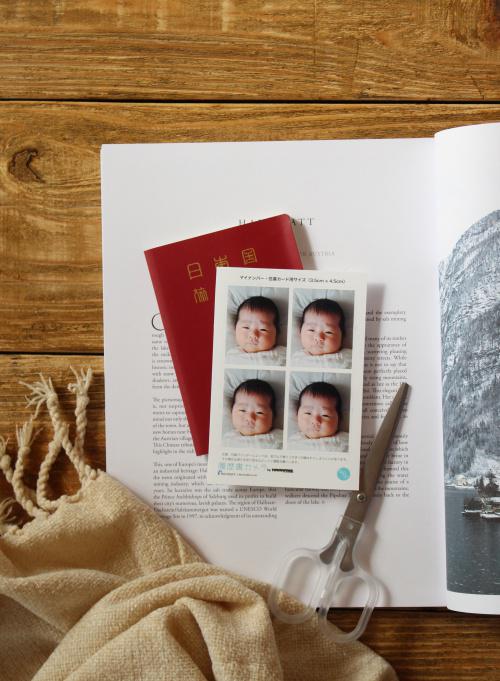

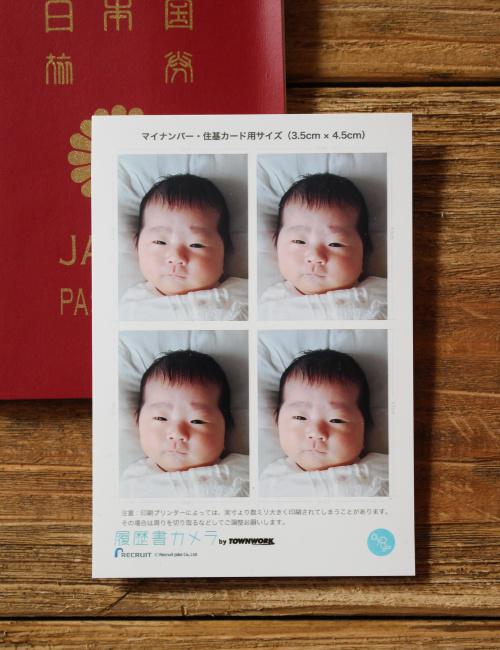

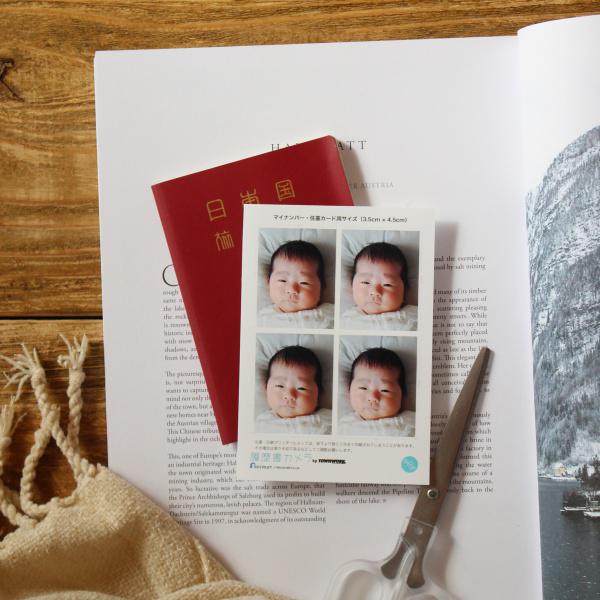

こちらがプリントした写真です。

あとはハサミで切るだけ。

とっても簡単に作成できました^^

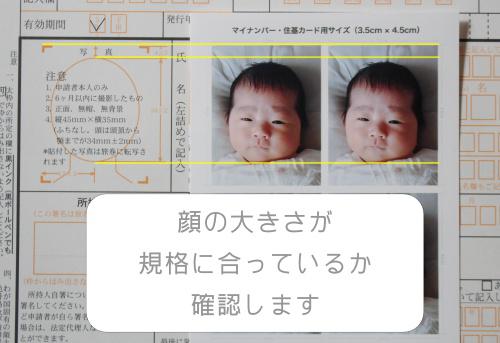

9枚目

作成した写真は、顔の大きさが規格に合っているかを確認しておくと安心です。

10枚目

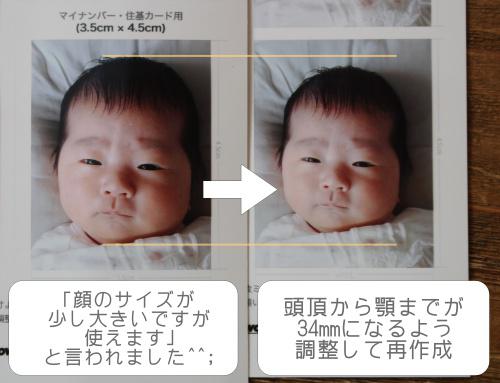

実は、アプリで作成した写真を一度パスポート申請窓口で確認してもらったところ、「顔のサイズが少し大きいですが使用できます」と言われました^^;

そのままでも大丈夫だったようですが、念のため、顔のサイズが規格に合うよう小さく調整して作成しなおしました。

個人的に「顔の影」と「背景のしわ」が気になっていましたが、赤ちゃんの輪郭がはっきり見えているので、写真自体は問題なく使用できるそうです。

またパスポート申請書ですが、外務省のHPからダウンロードできるので、あらかじめ入力してプリントアウトしておくと窓口での申請がスムーズになると思います。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html

11枚目

パスポートを申請するには、必要な書類を揃えるなど事前準備がたくさん。

写真を手軽に準備して、赤ちゃんのパスポート申請が少しでもスムーズになると幸いです^^

***************

■クレジット

肩書と名前:ベビーヨガインストラクターyumiko

Blog:タイトル「ママとベビーの免疫力を高める東京暮らし」

https://ameblo.jp/y-healthylife/

***************

以上です。

お手数ですが、ご確認をお願いいたします。

上郷夕美子

-

森村先生

早々のご返信ありがとうございます。

クリエイティブはやりとりが自由とのことで、些細なことも相談できるので嬉しいです^^

これからどうぞよろしくお願いします。

ハサミのご指摘、ありがとうございます。

糸切りばさみはダメですね…笑

改めて見てみると、明らかに切りにくそうでした!

アプリで作成した証明写真ですが、パスポート申請窓口で確認してもらいました。

「顔の大きさが少し大きいけれど、写真自体は使える」とのことでした。

赤ちゃんの顔の大きさを、少し小さくしてアプリで作成しなおしました。

お手数ですが、ご確認をお願いします。

*************

1、企画のタイトル

「アプリで簡単作成!赤ちゃんのパスポート写真」

「自宅で撮影した写真を証明写真に♪アプリで簡単作成」

「30円で作成!赤ちゃんの証明写真」

2、企画の内容

よく動く赤ちゃんの証明写真を撮影するのは大変です。赤ちゃんのご機嫌が良い時に撮影した写真を、アプリを使って手軽にパスポート用写真を作成できました。

操作や手順がとても簡単だったので、ぜひご紹介したいと思いました。

作成した写真は自宅かコンビニで印刷できます。

自宅にプリンターがない方もコンビニで印刷できるので、どなたも活用できると思います。

3、見せ方のポイント

自宅で撮影した写真を使用して証明写真を作成することで「手軽さ」をお伝えする。

4、これは人の役に立つ!!どうしても伝えたい!伝わる!という見せ場

赤ちゃんのお世話で忙しいママが、パスポート申請をスムーズにするために役立つ情報だと思います。

5、スタイリングの絵

扉画像

1枚目

パスポートを申請する時に必要な「証明写真」。

赤ちゃんのパスポートを申請する場合、表情がコロコロ変わる赤ちゃんの写真を準備するのは大変ですよね。

そこで、自宅で撮影した写真から、パスポート申請用の写真を作成できるアプリを見つけたのでご紹介します。

2枚目

使用したのは「履歴書カメラ」というアプリです。

3枚目

使用する写真はこちら。

生後1か月で、まだ首が座らない頃の娘です。

東京都生活文化局の「パスポート写真の規格と見本」によると、

『首のすわらない乳児の場合に、写真の撮り方としては、乳児を白い布や布団の上に上向き寝かせて上から撮る、抱いて撮るなどの方法があります。』

と書かれています。

背景に抱いている人の服や顔、身体の一部などが写ってしまったりした場合には、撮り直しをお願いされることもあるようなので、首が座らないうちは上からの撮影がやりやすそうです。

写真の規格については、こちらに詳しく掲載されていますので、参考にしてみてください^^

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/passport/documents/0000000418.html

4枚目

では、アプリで作成していきます。

まずはプリントする範囲を選択します。

5枚目

補正が必要な場合は、補正が可能です。

今回は「華やか」を選択しています。

6枚目

次にサイズを選択。

パスポートの場合は「3.5×4.5cm」を選択します。

7枚目

これで完成です。

アプリで先に進むと、家で印刷するか、コンビニで印刷するかを選ぶ画面になります。

我が家には自宅にプリンターがないので、コンビニでプリントできるのでとても便利でした。

しかもお値段30円!

証明写真4枚で30円なので、とってもお得です。

*コンビニでプリントする場合は別アプリのダウンロードが必要です。

8枚目

こちらがプリントした写真です。

あとはハサミで切るだけ。

とっても簡単に作成できました^^

9枚目

作成した写真は、念のため、顔の大きさが規格に合っているかを確認しておくと安心です。

参考までに、こちらの写真をパスポート申請窓口で確認してもらったところ、使用できるとのこと。

個人的に「顔の影」と「背景のしわ」が気になりましたが、赤ちゃんの輪郭がはっきり見えているので問題ないそうです。

またパスポート申請書ですが、外務省のHPからダウンロードできるので、あらかじめ入力してプリントアウトしておくと窓口での申請がスムーズになると思います。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html

10枚目

パスポートを申請するには、必要な書類を揃えるなど事前準備がたくさん。

写真を手軽に準備して、赤ちゃんのパスポート申請が少しでもスムーズになると幸いです^^

***************

以上です。

変更点は、

・扉画像(正方形)の追加

・ハサミの変更

・証明写真の「顔の大きさ」を小さく変更

・アプリで作成する写真サイズを「3.5×4.5cm」に変更(以前はセットパックで作成)

・9枚目の写真と文章の追加

です。

9枚目の写真を追加すると、赤ちゃんの顔写真ばかり続くのが気になりました。

8枚目を削除しようかと思ったのですが、そのまま入れて提出させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします^^

上郷夕美子

-

平原先生

8月の課題も丁寧にご指導いただき、ありがとうございます。

遅くなりましたが再々提出させていただきます。

9月に入り台風や地震の被害が相次ぎ心が痛みます。

防災について少しでもわかりやすく表現できるようになりたいと思い、提出期限は過ぎてしまいましたが再撮影いたしました。

どうぞよろしくお願いいたします。

********

タイトル『災害時の赤ちゃんの栄養、赤ちゃんのミルクに紙コップが便利』

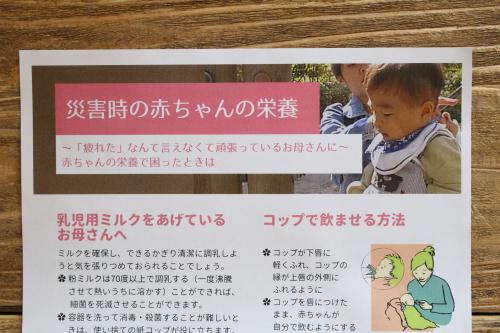

写真1

最近は日本各地で災害が増え、どのご家庭でも災害時に備えて防災グッズを準備されていると思います。

ミルクを飲んでいる赤ちゃんがいるご家庭では、災害により哺乳瓶の消毒ができなくなった時に、紙コップでミルクを飲ませる方法があることをご存知でしょうか?

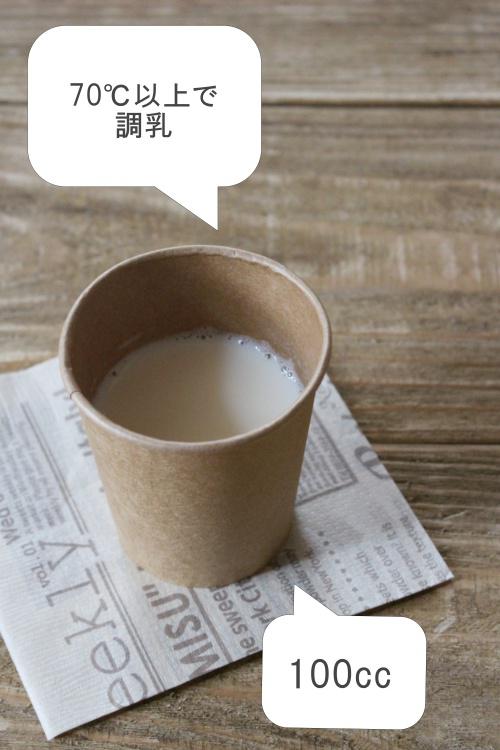

写真2

ライフラインが止まってしまい哺乳瓶を洗って消毒・殺菌することが難しい時は、使い捨ての紙コップが役立ちます。

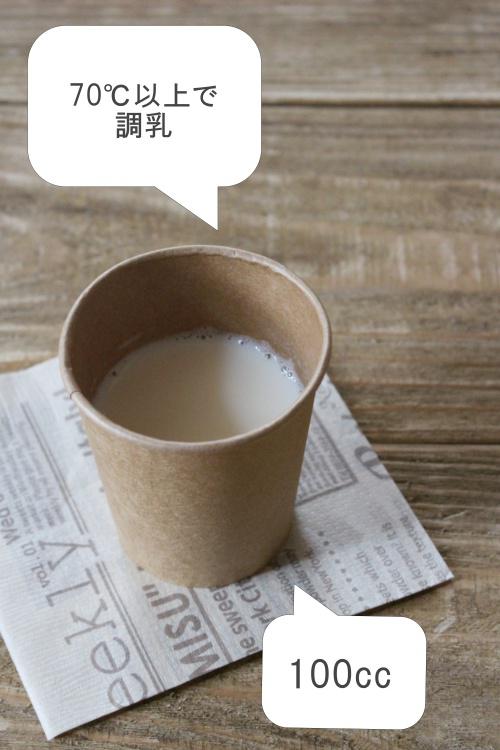

写真3

ミルクは必ず70℃以上のお湯でし、2時間以内に飲まなかったら破棄します。

お湯を確保するためには簡易湯沸かし器やカセット式ガスコンロがあると便利です。

お湯で調乳する時は熱いので、清潔なタオルなどを巻いて紙コップを持ってくださいね。

ミルクの量は、あらかじめ計っておくとスムーズに調乳できます。

コップでミルクを飲ませる時はこぼしてしまうので、少し多めに作っておくと良いと思います。

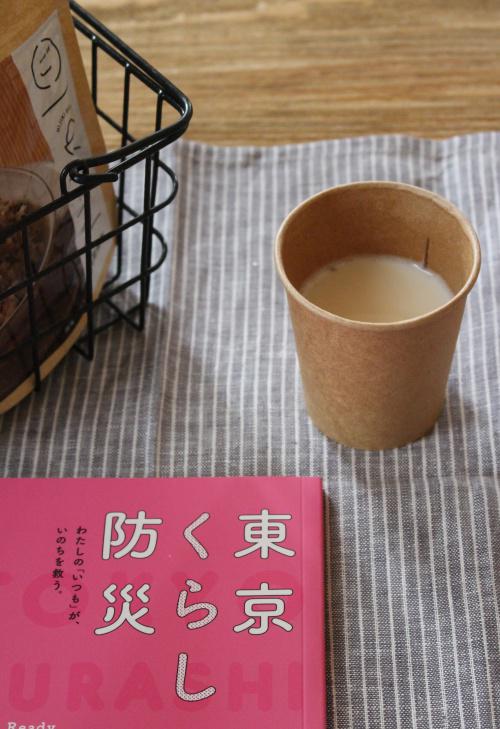

写真4

災害時の赤ちゃんの栄養についてはこちらのチラシに詳しく紹介されています。

https://i-hahatoko.net/wp-content/uploads/2018/06/災害時の赤ちゃんの栄養カラー.pdf

コップでミルクを飲ませる方法については、インターネットで「赤ちゃん カップ授乳」「赤ちゃん カップフィーディング」などで検索すると、動画でわかりやすく説明されています。

産まれてすぐの新生児でもコップでミルクを飲むことができるので、ぜひ動画で確認してみてくださいね。

写真5

母乳をあげているお母さんは、一時的に母乳が出にくくなったと感じることがあっても、赤ちゃんが頻繁に飲むことで母乳の量が増えてきますので、ぜひ母乳を続けてください。

そのためにはママがしっかり栄養と水分を摂ることが大切なので、防災用に長期保存できる食材を備蓄しておくと便利です。

こちらの写真のワカメご飯は、お湯か水を入れるだけで調理できるアルファ米。

実際に食べてみたところ想像していたよりも美味しく、中にスプーンまで付いていることに驚きました。

写真6

災害時こそ、赤ちゃんの栄養が気になると思います。

いざという時に落ち着いて栄養を与えられるよう、前もって準備をしておいてくださいね。

**********

以上です。

写真1 ミルク缶を入れて再撮影しました。前回まではミルク缶のサイズが大きすぎて撮影が難しかったのですが、小さいサイズのミルク缶を見つけたので一緒に撮影してみました。

写真2 ミルク缶を変更したため、写真1と同じミルク缶で再撮影しました。

写真6 おくるみ、おもちゃを脇役に入れました。ミルク缶を入れるとバランスがいまいちだったので、ミルクスティックを入れました。全体の流れ的にどうかと思いしたが、自分ではよくわからなくなってしまったので、これで提出させていただきます。

8月の課題もわかりやすくご指導いただき、ありがとうございました。

課題では写真の撮影だけでなく伝えることの難しさを感じますが、平原先生よりイメージの膨らまし方や複数展開の流れの作り方などを教えていただき、とても勉強になっています。

では、今月(9月)もどうぞよろしくお願いいたします。

上郷夕美子

-

平原先生

今回も丁寧なご指導ありがとうございました。

防災グッズのイメージを膨らませて撮影するのが難しく中途半端な状態ですが、再提出させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

********

タイトル『災害時の赤ちゃんの栄養、赤ちゃんのミルクに紙コップが便利』

写真1

最近は日本各地で災害が増え、どのご家庭でも災害時に備えて防災グッズを準備されていると思います。

ミルクを飲んでいる赤ちゃんがいるご家庭では、災害により哺乳瓶の消毒ができなくなった時に、紙コップでミルクを飲ませる方法があることをご存知でしょうか?

写真2

ライフラインが止まってしまい哺乳瓶を洗って消毒・殺菌することが難しい時は、使い捨ての紙コップが役立ちます。

写真3

ミルクは必ず70℃以上のお湯でし、2時間以内に飲まなかったら破棄します。

お湯を確保するためには簡易湯沸かし器やカセット式ガスコンロがあると便利です。

お湯で調乳する時は熱いので、清潔なタオルなどを巻いて紙コップを持ってくださいね。

ミルクの量は、あらかじめ計っておくとスムーズに調乳できます。

コップでミルクを飲ませる時はこぼしてしまうので、少し多めに作っておくと良いと思います。

写真4

災害時の赤ちゃんの栄養についてはこちらのチラシに詳しく紹介されています。

https://i-hahatoko.net/wp-content/uploads/2018/06/災害時の赤ちゃんの栄養カラー.pdf

コップでミルクを飲ませる方法については、インターネットで「赤ちゃん カップ授乳」「赤ちゃん カップフィーディング」などで検索すると、動画でわかりやすく説明されています。

産まれてすぐの新生児でもコップでミルクを飲むことができるので、ぜひ動画で確認してみてくださいね。

写真5

母乳をあげているお母さんは、一時的に母乳が出にくくなったと感じることがあっても、赤ちゃんが頻繁に飲むことで母乳の量が増えてきますので、ぜひ母乳を続けてください。

そのためにはママがしっかり栄養と水分を摂ることが大切なので、防災用に長期保存できる食材を備蓄しておくと便利です。

こちらの写真のワカメご飯は、お湯か水を入れるだけで調理できるアルファ米。

実際に食べてみたところ想像していたよりも美味しく、中にスプーンまで付いていることに驚きました。

写真6

災害時こそ、赤ちゃんの栄養が気になると思います。

いざという時に落ち着いて栄養を与えられるよう、前もって準備をしておいてくださいね。

**********

以上です。

写真1 防災グッズとして思い浮かんだ懐中電灯、ベビーフードを入れて撮影しました。主役が紙コップになるようアイテムを選んで配置するのが難しく、中途半端な感じになってしまいました。

写真2 撮り直しできず前回のままです。プラスチックのスプーンは粉ミルクに付いている軽量できるスプーンです。スリキリ1さじ(約2.7g)で、出来上がり量20ml分です。

写真3,4 okをいただきました。

写真5 ワカメご飯を作って撮影し、文章を追加しました。

写真6 写真1と同じく、紙コップを主役にして防災グッズを表現するのが難しく、中途半端な状態になりました。お湯でミルクを作ると熱いので、清潔なタオルを巻いて紙コップを持つと良いようですが、写真にタオルをうまく入れられず、写真3に文章で追加しました。

作品としては完成に至りませんでしが、平原先生からご指導いただき、初めに提出した時と比べて防災時のイメージが具体的にできてきました。

では今回もよろしくお願いいたします。

上郷夕美子

-

平原先生

8月に入りましたが、丁寧なアドバイスをいただきありがとうございました。

やり取りは3往復までのところ恐縮ですが、いったん完成させるために、ご指示いただいた通り前回提出したものと組み合わせて再投稿させていただきます。

よろしくお願いいたします。

********

タイトル「離乳食中期、甘くて柔らかい桃でモグモグの練習をしてみませんか?」

写真1

桃が旬の季節ですね。

実家から桃が届いたので生後8か月の娘に食べさせてみました。まずは桃について調べてみたところ、桃は離乳初期の赤ちゃんから食べらる食材で、整腸作用やむくみ解消作用などがある栄養たっぷりの食材のようです。

ただしアレルギーの可能性があるため、初めて食べる時は加熱して食べると安心とのこと。

そこでさっそく娘用に桃を加熱してみました。

写真2

まずは皮をむきます。

写真3

次に赤ちゃんが食べやすい大きさにカットしたものを加熱します。

赤ちゃんが食べる少量だけ加熱すると水分が蒸発してしまうので、ある程度まとまった量を加熱するのがおすすめです。

加熱方法については電子レンジを使う方法もありますが、個人的には「火」を使って調理する方が好ましいと考えています。

変色が気になる場合はレモン汁を加えると変色が防止できますが、レモンなどの柑橘類は離乳食後期から食べられる食材なので、月齢に合わせてご使用くださいね。

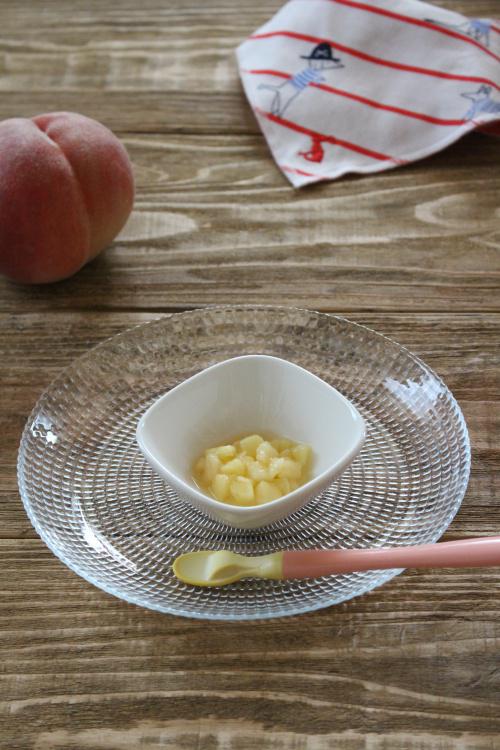

写真4

そして火が通ったら出来上がりです。簡単ですね。

ここで一つ気を付けたいのは、食べる量。

桃は果物の中では糖質が少なめではありますが、果糖が含まれているので食べ過ぎに注意が必要です。

桃を含めた果物だけでなく、主食や野菜、タンパク質などバランスよく栄養を摂ることが大切ですね。

写真5

赤ちゃんが食べる量は少しだけなので、残りの桃は離乳食用の保存容器で冷凍しておくと便利です。

写真6

また離乳食中期では、舌とを使って食べ物をつぶしてモグモグ食べることで、丸飲みの習慣がつかないようする練習をすることが大切です。

娘はモグモグがあまり上手ではないのですが、甘くて柔らかい桃を食べる時は上手にモグモグできるので、桃はモグモグの練習にピッタリだと思いました^^

写真7

離乳食中期のモグモグ期にぴったりの桃。

旬の季節に、ぜひ試してみてくださいね。

**********:

以上です。

写真3 2回目に提出したものに差し替えました。

テイストを合わせるのが苦手で自分では判断できなかったので、大理石はテイストが合わないと教えていただけて良かったです。ありがとうございます。

写真4 2回目に提出したものに差し替えました。

せっかくアドバイスをいただいたのに、うまく撮影できず申し訳ありませんでした。

今後、下に敷くお皿の素材やサイズを工夫してみたいと思います。

写真6 写真4でスタイを入れる場合は、写真6で同じものを着用すると良いんですね。

自分では思い浮かばなかったので教えていただいて勉強になりました。

7月の課題では何度もご指導いただきありがとうございました。

複数展開の全体のバランスや流れの作り方など、学ぶことがとても多かったです。

自分では気づかないこと、イメージがわかない部分を丁寧に教えていただき、少し複数展開の作り方がわかってきました。

では、今月(8月)もどうぞよろしくお願いいたします。

上郷夕美子

-

平原先生

いつも丁寧なご指導ありがとうございます。

8月に入ってしまいましたが、お言葉に甘えて再々提出をさせていただきます。

完成には程遠い状態ですが、出来る範囲で調整をしました。

ご指導よろしくお願いいたします。

**********

タイトル「離乳食中期、甘くて柔らかい桃でモグモグの練習をしてみませんか?」

写真1

桃が旬の季節ですね。

実家から桃が届いたので生後8か月の娘に食べさせてみました。まずは桃について調べてみたところ、桃は離乳初期の赤ちゃんから食べらる食材で、整腸作用やむくみ解消作用などがある栄養たっぷりの食材のようです。

ただしアレルギーの可能性があるため、初めて食べる時は加熱して食べると安心とのこと。

そこでさっそく娘用に桃を加熱してみました。

写真2

まずは皮をむきます。写真3

次に赤ちゃんが食べやすい大きさにカットしたものを加熱します。

赤ちゃんが食べる少量だけ加熱すると水分が蒸発してしまうので、ある程度まとまった量を加熱するのがおすすめです。

加熱方法については電子レンジを使う方法もありますが、個人的には「火」を使って調理する方が好ましいと考えています。

変色が気になる場合はレモン汁を加えると変色が防止できますが、レモンなどの柑橘類は離乳食後期から食べられる食材なので、月齢に合わせてご使用くださいね。

写真4

そして火が通ったら出来上がりです。簡単ですね。

ここで一つ気を付けたいのは、食べる量。

桃は果物の中では糖質が少なめではありますが、果糖が含まれているので食べ過ぎに注意が必要です。

桃を含めた果物だけでなく、主食や野菜、タンパク質などバランスよく栄養を摂ることが大切ですね。

写真5

赤ちゃんが食べる量は少しだけなので、残りの桃は離乳食用の保存容器で冷凍しておくと便利です。

写真6

また離乳食中期では、舌とを使って食べ物をつぶしてモグモグ食べることで、丸飲みの習慣がつかないようする練習をすることが大切です。

娘はモグモグがあまり上手ではないのですが、甘くて柔らかい桃を食べる時は上手にモグモグできるので、桃はモグモグの練習にピッタリだと思いました^^

写真7

離乳食中期のモグモグ期にぴったりの桃。

旬の季節に、ぜひ試してみてくださいね。

**********:

以上です。

写真3 大理石のまな板と、桃や下地のテイストが合うかどうか自信がないのですが、以前提出した木のまな板では桃の水分が目立って気になったので、まな板を変更しました。

写真4 スタイのチラ見せを意識しましたが、スタイだとわかりますでしょうか?

写真6、7 娘の再撮影は、最近動きが激しくなり、提出できる写真を撮れるかわからなかったので、以前撮影したものを提出させていただきます。

今回は間に合いませんでしたが、食べさせているシーンや、桃にピントで後ろに赤ちゃん、という撮影にもチャレンジしたいと思います。

複数展開では、全体を通してバランスが大切なんですね。

確かに見返してみると桃がくどく見えていました。ご指摘ありがとうございます。

一枚一枚の撮影も難しいですが、全体のバランスも意識したいと思います!

では、よろしくお願いいたします。

上郷夕美子

-

平原先生

今月も丁寧なご指導ありがとうございます。

コメントを読んで追加するアイテムのイメージがわいてきたのですが、準備が間に合わずまだ中途半端な状態です。

また前回提出後、も娘に桃を食べさせている間に気付いたことがあったので、一部流れを変えて再撮影しました。

お手数ですが、ご指導よろしくお願いいたします。

**********

タイトル「離乳食中期、甘くて柔らかい桃でモグモグの練習をしてみませんか?」

写真1

桃が旬の季節ですね。

実家から桃が届いたので生後8か月の娘に食べさせてみました。まずは桃について調べてみたところ、桃は離乳初期の赤ちゃんから食べらる食材で、整腸作用やむくみ解消作用などがある栄養たっぷりの食材のようです。

ただしアレルギーの可能性があるため、初めて食べる時は加熱して食べると安心とのこと。

そこでさっそく娘用に桃を加熱してみました。

写真2

まずは皮をむきます。写真3

次に赤ちゃんが食べやすい大きさにカットしたものを加熱します。

赤ちゃんが食べる少量だけ加熱すると水分が蒸発してしまうので、ある程度まとまった量を加熱するのがおすすめです。

加熱方法については電子レンジを使う方法もありますが、個人的には「火」を使って調理する方が好ましいと考えています。

変色が気になる場合はレモン汁を加えると変色が防止できますが、レモンなどの柑橘類は離乳食後期から食べられる食材なので、月齢に合わせてご使用くださいね。

写真4

そして火が通ったら出来上がりです。簡単ですね。

ここで一つ気を付けたいのは、食べる量。

桃は果物の中では糖質が少なめではありますが、果糖が含まれているので食べ過ぎに注意が必要です。

桃を含めた果物だけでなく、主食や野菜、タンパク質などバランスよく栄養を摂ることが大切ですね。

写真5

赤ちゃんが食べる量は少しだけなので、残りの桃は離乳食用の保存容器で冷凍しておくと便利です。写真6

また離乳食中期では、舌とを使って食べ物をつぶしてモグモグ食べることで、丸飲みの習慣がつかないようする練習をすることが大切です。

娘はモグモグがあまり上手ではないのですが、甘くて柔らかい桃を食べる時は上手にモグモグできるので、桃はモグモグの練習にピッタリだと思いました^^

写真7

離乳食中期のモグモグ期にぴったりの桃。旬の季節に、ぜひ試してみてくださいね。

以上です。

*********

写真3 ナイフの準備が間に合わず入れられませんでした(使用している包丁では大きすぎました)。引き続き探してみます。

写真4 下に敷くお皿とスタイなどの小物で迷ってしまい再撮影をできていません。赤ちゃん用のスプーンを直接机に置くのは気になりますよね。ご指摘ありがとうございます。

写真5 冷凍する時は蓋をしているのですが、蓋を写し忘れました。

写真6 桃を机に置くと娘が触ってこぼしてしまうので、スプーンを持っている写真で代用しています。

気になる点がたくさんあり中途半端で恐縮ですが勉強のために再提出させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

上郷夕美子

-

平原先生

今回もわかりやすいご指導ありがとうございました。

平原先生のイメージされる、お部屋の中でおすわりして、背景がお庭というシチュエーション、かわいいですね。

自宅での撮影に限界があり外で撮影してみましたが、想像力が足りず前回提出したものが精一杯でした(^^;

ストーリーやロンパースを選んだ母親の気持ちを意識すると、複数展開の表現力がアップするんですね。

今後の撮影で意識したいと思います!

再撮影の時間が取れず、ご指導いただいたにも関わらず、ふんわり布アップと最終カットの調整をできず、中途半端で終わってしまい申し訳ありません。

来月もどうぞよろしくお願いいたします。

上郷夕美子

-

平原先生

わかりやすいご指導ありがとうございました。

出来る範囲で再撮影しました。

ご確認をお願いいたします。

*************

タイトル:赤ちゃんの行事に大活躍!袴風ロンパースのご紹介

写真①

赤ちゃんが誕生すると、お宮参りやお食い初めなどの行事がたくさんありますよね。

そこで、赤ちゃんの行事で大活躍した袴風ロンパースをご紹介します。

写真②

11月生まれの娘は、お正月に初めて袴風ロンパースを着用しました。

その後、お食い初め、初節句、お宮参りでも着用し大活躍でした!

これからの季節は、七夕や夏祭りなどで着られそうですね。

写真③

使い勝手がよい理由は、着替えとおむつ替えのしやすさ。

股の部分がボタンになっているので、おむつ替えが簡単です。

写真④

綿100%で柔らかい素材なので、お肌がデリケートな赤ちゃんも安心して着られるのが嬉しいです。

写真⑤

髪飾りを合わせるとさらに華やかになりますよ。

写真⑥

こちらの写真で着用しているのはサイズ70㎝の袴風ロンパース。

娘が生後3か月頃までサイズ60㎝を着用していたのですが、とても使いやすかったのでサイズ違いで購入し、生後7か月の現在はサイズ70㎝がピッタリです。

娘は小柄のためサイズ60㎝が大活躍でしたが、大きめの赤ちゃんの場合は最初から70cm、80㎝サイズを購入すると長く着られるのでおすすめです。

写真⑦

赤ちゃんの行事で、どの季節でも手軽に着られる袴風ロンパース。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

************

以上です。

写真①再撮影しました。

下地はピンと張ったつもりでしたがシワができてしまいました。

手毬など和の小物が手に入らず、赤ちゃんのおもちゃを脇役に置きました。

脇役の小物や、一面の花びらなどを上手く配置するのが難しく、下地はおそらく柄の入ったものを選ぶと良いかと思いながらも、生地感がこれでよいのか判断できなかったので、このまま提出させていただきます^^;

写真④寄りのカットを追加しました。

写真⑥おすわりの写真にまだチャレンジできていないので、手持ちの写真で代用しています。

写真⑦最終カット再撮影しました。

各写真の下地や背景がバラバラでまとまりがないのが気になりますが、少しでも伝わりやすくなるよう取り組みました。

どうぞよろしくお願いいたします。

上郷夕美子

-

ケンプ先生

最後まで丁寧なアドバイスありがとうございます。

子どもが小さいうちにフォトスタイリングに出会えて良かったです♡

これからも自分が伝えたいことを表現できるよう、撮影を続けていきたいと思います。

いろいろありがとうございました!

上郷夕美子

-

ケンプ先生

今月も丁寧なアドバイスをいただき、ありがとうございます。

再撮影をしたのですが、

スタジオが暗い&娘が動いてしまうため、感度を上げてもブレた写真しか撮れませんでした^^;

前回提出したものを修正して、提出させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします^^

************

【タイトル】

赤ちゃんとママが一緒に楽しめる「ベビーヨガ」をしてみませんか?

【本文】

【写真0】

赤ちゃんからできるヨガ【ベビーヨガ】をご存知ですか?

ベビーヨガは、赤ちゃんに刺激を与え、成長発達を促します。

また、親子でコミュニケーションを取りながら行なうことで、ママのリラックスにもなるんです。

赤ちゃんのお世話で精一杯のママも、赤ちゃんと一緒にヨガをしてリフレッシュしてみませんか?

【写真1】

まずは赤ちゃんに声をかけて、これからヨガを始めることを伝えます。

少し高めの声で、優しいトーンで声をかけると、赤ちゃんが安心しますよ♪

【写真2】

次に全身のマッサージ。

赤ちゃんとヨガを行なう時は、マッサージも一緒に行ないます。服を着せたまま、オイルを使わなくても、

ママが赤ちゃんに触れることで、赤ちゃんにとっていい刺激になります。ただ、赤ちゃんのお肌は弱いので、お肌をこすらないよう気を付けてくださいね!

頭から順に、胸、お腹、腕、足を優しくマッサージしていきましょう。

【写真3】

手や足の指は一本ずつマッサージ。

「ひゅぅー」「しゅっ」など声を出しながらマッサージすると、赤ちゃんが喜びますよ。

【写真4】

そして、赤ちゃんのヨガポーズ。

このポーズは「スプタバッダコーナーサナ」という名前の、立派なヨガのポーズなんです^^やり方をご紹介しますね。

① 両手で赤ちゃんの両足首を持ち、左右の足の裏を合わせます。

② そのままゆっくりとおなかの方へ近づけます。赤ちゃんの股関節を開くポーズで、

足裏をおなかに近づけることで腸が刺激されて便秘解消にも効果があるポーズです。便秘気味の赤ちゃんにおすすめのポーズです!

【写真5】

次は、ママと赤ちゃんが一緒に行なうポーズ。

赤ちゃんと一緒に、呼吸を感じましょう。

呼吸を行なう時は、ゆったりとした深い呼吸を意識します。

ゆったりとした呼吸を行なうことで、気持ちが静まっていくのを感じられると思います。普段、常に赤ちゃんのことを気にかけるママにとって、ママ自身の体に意識を向ける時間は、とっても大切です。

まずは自分の呼吸を観察してみてくださいね。

もし赤ちゃんが落ち着かないようなら、無理に続けなくても大丈夫です。

赤ちゃんのペースに合わせて行なってください。【写真6】

こちらは赤ちゃんに大人気の「飛行機のポーズ」。

では、やり方をご紹介しますね。

【写真7】

赤ちゃんを、ママのすねに乗せて、仰向けにコロンと寝転がります。

「飛行機のポーズ」は、赤ちゃんのバランス感覚を養い、背骨を鍛える効果があります。

また、ママと赤ちゃんの目が合うので、親子でコミュニケーションを取れるポーズです。

赤ちゃんが笑ったり、ビックリしたりと、反応がわかりやすいので、ママも楽めますよ♪

さらに、ママの膝を曲げ伸ばしする/ママの顔を赤ちゃんに近づける、などの変化をつけると、

赤ちゃんへの刺激が増え、ママの腹筋&体幹も鍛えられますよ。【写真8】

ヨガと言うと難しいイメージがあるかもしれませんが、

ベビーヨガでは、きれいなポーズを取ることではなく、赤ちゃんとママが一緒に楽しむことを大切にしています。

ベビーヨガで、ママも赤ちゃんもリフレッシュしてくださいね!

以上です。

*****

ベビーヨガの先生という設定で書いてみました。

ベビーヨガを教えた経験はないのですが、今後はベビーヨガを開催したいと思っています。

今回、自然光のスタジオを見つけられず、良い写真が撮れませんでしたが、

課題を通して、ベビーヨガを伝える練習になりました。

写真だけでなく、文章でまとめることも難しかったですが^^;

また、先月はKlastylingにお声かけいただき、ありがとうございました。

ケンプ先生のきめ細かいご指導のおかげです。

また、Klastylingでは、文章を修正していただき、ありがとうございます。

伝わりやすくなっていて、とてもわかりやすかったです!

フォトスタイリングでは、写真だけでなく、見せ方や伝え方、文章や構成まで教えていただけるので、とても勉強になりました。

伝える難しさと実感していますが、これからも自分らしい撮影を続けていければと思います。

ケンプ先生のKlastyling記事とHPも拝見しました。

お子様との楽しそうな暮らし、素敵ですね!

ケンプ先生のような、可愛らしく愛情あふれる写真を撮れるよう、これからも頑張りたいと思います。

短期間でしたが、いろいろありがとうございました!

上郷夕美子

-

森村先生

教えていただき、ありがとうございます!

タイトルのみ変更しました。

よろしくお願いいたします。

上郷夕美子

-

森村先生

返信とアドバイスありがとうございます。

モノを作るのが苦手で、なかなか華やかな写真を撮れないのですが、

このような企画が参考になると言っていただき嬉しいです。

今後のテーマや作品に活かしたいと思います♪

娘は準1級受講期間中の11月に生まれ、南都先生にも気にかけていただきました。

素敵な先生方に見守っていただき、娘は幸せ者です。

ありがとうございます^^

写真1、3、6については、確かにもやっとしていると感じておりました。

今回は中途半端に画像処理をすると、再度先生の確認が必要になると思い、何もしておりません…

次回以降の参考にさせていただきます!

質問ですが、最終資料に進む時は、再度同じものを投稿すればよろしいでしょうか?

タイトルだけの変更でよろしいでしょうか?

不慣れでお手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

-

森村先生

初めまして。

2月まで準1級を受講していた上郷夕美子です。

ご連絡いただき、ありがとうございます。

今回は撮り直しができない中での提出で、

課題でOKをいただけるとは思っていなかった上に

Klastyling掲載のお声掛けまでいただき、驚いています。

この機会に、作品づくりを一層がんばりたいと思います^^

南都先生にも確認していただき、ありがとうございます。

南都先生の講座は、初心者の私にもわかりやすく、

月1回の講座が本当に楽しみでした♪

現在、クリエイティブ投稿方法について読んでいる途中です。

読むのと資料準備で時間がかかりそうなので、投稿は3月になりそうです。

準備ができ次第、投稿させていただきますので、よろしくお願い致します。

上郷夕美子

-

jyuego

ケンプ先生

アドバイスをいただき、ありがとうございます!

写真3の明るさを調整し、再提出させていただきます。

よろしくお願いいたします。

++++++++++++

【タイトル】

宅配で楽々お食い初め!

「歯固めの石」で、丈夫な歯が生えるようお願いしてみませんか?

【本文】

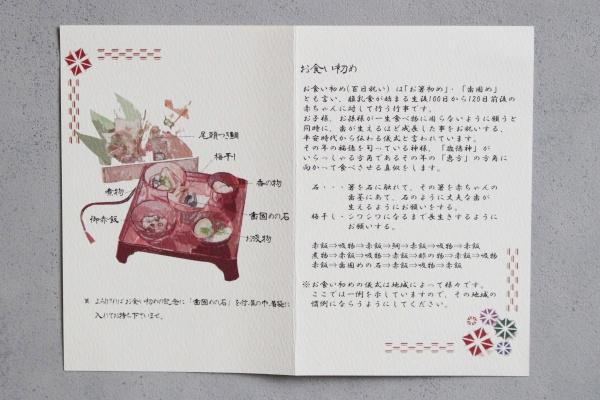

写真1

娘が生後100日を迎え、お食い初めを行ないました。

お食い初めは、赤ちゃんが一生食べ物に困らないよう願うと同時に

歯が生えるほど成長したことをお祝いする儀式と言われています。

現在、東京に住んでおり、

実家が関西で、近くに準備を手伝ってもらえる人が居ないため

お料理は宅配で注文することにしました。

写真2

こちらがお食い初めのお料理。

お膳の中央にあるのが、歯固めの石です。

東京では、この「歯固めの石」で

丈夫な歯が生えるようお願いする風習があるようです。

写真3

届けられたお膳には、説明書きが添えられていました。

説明書きには、

お料理の内容や、「歯固めの石」や「梅干し」の云われ、

料理を食べさせる真似をする順番などが、わかりやすく紹介されています。

説明書きによると、お料理を食べさせる真似をした後に

歯固めの石の儀式を行なうようです。

では、「歯固めの石」の儀式の様子をご紹介しますね。

写真4

まずは、お箸を石に触れます。

写真5

そのお箸を、赤ちゃんの口や歯茎に触れ

石のように丈夫な歯が生えるようお願いします。

ちなみに、実家がある関西では

お食い初めにはタコを吸わせて

丈夫な歯が生えるようお願いするそうで

「歯固めの石」の話をしたら驚いていました。

写真6

参考までに、宅配のお料理は「人形町今半」で注文しました。

お食い初めで使用する食器は、

男の子が朱色、女の子が黒色と、色が違うため、

注文の際に「【お食い初め】願い膳(男児)」か

「【お食い初め】願い膳(女児)」を選べるようになっています。

願い膳(男児)

https://bento.imahan.com/pc/syohinDetail/show.do?syohinId=11967

願い膳(女児)

https://bento.imahan.com/pc/syohinDetail/show.do?syohinId=11967a

「【お食い初め】願い膳」の料金は6480円。

私が住む地域への宅配は最低注文金額が7560円のため

自分達用にお弁当を注文して、料金が7560円以上になるよう注文しました。

お食い初めの料理は、お膳に乗った状態に、ラップをして宅配してくれるので

ラップをはがして並べるだけ!

容器は回収に来てくれるので、とっても楽チンでした。

写真7

お膳・器は回収ですが

石は持っていても良いとのことで、保管用の巾着が付いていました。

いい記念になりますね。

写真8

お食い初めの儀式というと

準備が大変という印象がありますが

宅配でお料理を注文することで、料理や食器の準備の手間がなく、

また説明書き添えられていたので、とても簡単に行なうことができました。

赤ちゃんが100日を迎えたら

ぜひお食い初めの儀式を行なって、

赤ちゃんの成長をお祝いしてくださいね。

+++++++++

以上です。

<写真3>

明るさは画像処理で調整しました。

画像を小さくしたためか、文字が読みにくいですが、

元のデータでは拡大しても大丈夫でした。

今回は撮り直しができない中での提出でしたが

手元にあるもので再撮影して、流れなどを調整できたので、

提出してみて良かったです^^

来月で準1級最後の提出になります。

次回は横カットにもチャレンジしてみようと思います。

来月もよろしくお願いいたします^^

上郷夕美子

-

投稿者投稿