フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

森村先生 まきこさま

再提出が遅くなり、すみません。

和食器を使いたかったのですが、どれを使ってもどうしてもほっこりしてしまうので、諦めて洋食器を使いました。

和食器を使っても違和感のないようなスタイリングができるようになりたいです。日々精進ですね。

「10分で完成!寄せ鍋セットでブイヤベース」

「寄せ鍋セットがあれば 10分で簡単ブイヤベース」

「10分で本格的!寄せ鍋セットで作るブイヤベース」扉

写真1

本日の担当は、和食器のwebショップ「うつわ 花咲み」店主の浦嶋直子です。

ブログでは、簡単にできるちょっとオシャレな料理レシピをご紹介しています。鍋物がおいしい季節ですね。

スーパーでも便利な寄せ鍋セットが並んでいるのをよく見かけます。

今回は、寄せ鍋セットで簡単に作るブイヤベースをご紹介します。マルセイユではブイヤベース憲章という公認レシピがあり、具材やだしの取り方も細かく決められています。

使用するのは地中海の魚に限定されていて、エビや貝類、イカ、タコは入れられません。

だしを取る小魚の種類まで限定されているんですよ。

マルセイユの人たちの郷土愛を感じます。今回は、ブイヤベース憲章には従わないけれど、味は本格的な作り方です。

ポイントは、あらかじめ作って置いたトマトソースを使うこと。

トマトソースが出来上がっていると味も決まりやすく、煮込み時間が短くて済みます。

お魚は柔らかく仕上がり、エビや貝はプリプリで食べられます。作り置きしておくと便利なトマトソースのレシピはこちら

↓

基本のトマトソース(https://ameblo.jp/cookshiro/entry-12415384289.html)ブイヤベースに必ず添えられるルイユというソースもマヨネーズを使えば簡単に作れます。

あると格段においしくなるので、ぜひお試しください。簡単ブイヤベースの作り方

材料 (4個分)写真2

寄せ鍋セット 小さいもの1パック

トマトソース 100g

オリーブオイル 大さじ1

ブランデー 大さじ2

塩 小さじ1/2

水 200mlマヨネーズ 30g

にんにく 小さいもの1/2かけ写真3

鍋を中火にかけて熱し、オリーブオイルをひきます。

寄せ鍋セットにカニが入っていれば始めにカニを加えます。写真4

魚を皮目を下にして並べます。

写真5

エビや貝類を乗せます。

ブランデーを振りかけてアルコールを飛ばします。写真6

トマトソースと水を加えます。

サフランをひとつまみ加えると、より本格的になります。写真7

ふつふつと沸騰してきたらごくごく弱火にし、蓋をして5分煮込みます。

写真8

煮込んでいる間にルイユを作ります。

にんにくをすりおろし、マヨネーズと混ぜます。

カイエンヌペッパーを少量加えるとより本格的になります。写真9

塩を加えて全体を混ぜます。

写真10

イタリアンパセリを散らすと彩りが良くなります。

ルイユを添えて出来上がり。ルイユを具につけたりスープに溶かしたりすると味の変化が楽しめます。

バゲットをスープに浸して食べるのもおいしいですよ。写真と文

浦嶋直子HP「うつわ 花咲み」

https://www.hana-emi.net/html/

blog 「コックしろのおうちで簡単ビストロレシピ」

https://ameblo.jp/cookshiro/Instagram @nao_shirosan

https://www.instagram.com/nao_shirosan/ -

森村先生 まきこさま

吹き出しを入れました。

失敗なし!ふっくらジューシーな煮込まない煮込みハンバーグ

ポリ袋で失敗なし! 煮込まない煮込みハンバーグ

炊飯器で作れる 煮込まないふっくら煮込みハンバーグ扉写真

写真1

本日の担当は、和食器のwebショップ「うつわ 花咲み」店主の浦嶋直子です。

ブログでは、簡単にできるちょっとオシャレな料理レシピをご紹介しています。みんなが大好きな煮込みハンバーグ。

煮込んでいたら縮んでしまったり固くなってしまったりという経験はありませんか?

また、煮込むためにソースがたくさん必要で、ソースだけ余ってしまうことも。

今回は、最小限のソースで作る煮込まない煮込みハンバーグをご紹介します。

この作り方だとふっくらと柔らかくジューシーに仕上がります。煮込まない煮込みハンバーグの作り方

材料 (4個分)

写真2

合い挽き肉 350g

玉ねぎ 1/2個

卵 1個

パン粉 15g

牛乳 50ml

塩 小さじ1/2

ナツメグ 小さじ1/3好みのきのこ 100g

バター 15g

トマトソース 150g

とんかつソース 大さじ2作り置きしておくと便利なトマトソースのレシピはこちら

↓

基本のトマトソース(https://ameblo.jp/cookshiro/entry-12415384289.html)写真3

たまねぎはみじん切りにします。

小さじ2程度のオリーブオイル(分量外)をひいたフライパンにたまねぎを入れ、塩をひとつまみまぶして弱火で炒めます。

しんなりして透明になるまで炒めたら冷ましておきます。

パン粉は牛乳に浸しておきます。

きのこは適当な大きさに切るか裂いておきます。写真4

ひき肉に塩を加え、ゴムべらで粘りが出るまで混ぜます、

全体をゴムべらでボウルに押しつけるようにしながら練るかんじです。

冷たい温度を維持しながらしっかりと粘りを出すと崩れ防止になります。

すりこぎで、お餅をつくようにしても同じように粘りが出ます。

手でこねると手の温度で脂が溶け、焼いたときに崩れやすくなるので、ゴムべらかすりこぎがすすめです。写真5

ひき肉に充分粘りが出たら、溶きほぐした卵、冷ましたたまねぎ、牛乳に浸したパン粉、ナツメグを加えてよく混ぜます。

写真6

しっかり混ざったら、ようやく手を使います。

四等分にして両手でキャッチボールをするように空気を抜き、小判型に整えます。写真7

フライパンを熱し、小さじ2程度のオリーブオイルをひいて中火で両面に焼き色がつくまで焼き、1度お皿に取ります。

このとき、中が生でも大丈夫です。

柔らかいので、崩さないように注意してください。写真8

ハンバーグを焼いたフライパンをキッチンペーパーで拭いて、バターとキノコを加え、ひとつまみの塩(分量外)を振りかけて炒めます。

写真9

きのこがしんなりしてきたら、トマトソースととんかつソースを加えます。

写真10

全体を混ぜ、一煮立ちしたら火を止めます。

ここで味を見て、塩や砂糖で味を調えます。写真11

耐熱のポリ袋に焼いたハンバーグとソースを入れ、できるだけ空気を抜きます。

袋をゆっくりと水の中に沈めていくと、空気が抜けます。

我が家はふたり暮らしなので2個ずつに分けましたが、大きめの袋にまとめて入れても大丈夫です。写真12

炊飯器のお釜に65℃のお湯を張り、袋を沈めます。

温度計がないときは、お風呂よりも熱いお湯を張ってしばらく炊飯器で保温しておくと65℃になります。

写真13

炊飯器で30分保温します。

炊飯器の保温機能が65℃~70℃なので、お肉にゆっくりと火が入り、お肉が縮むことも固くなることもありません。写真14

お皿に盛り付けて、パセリを散らすと彩りも良くなります。

ゆっくりと加熱されているので、お肉に火がちゃんと入っていながらふっくら柔らかです。

ソースを変えるといろいろなアレンジも楽しめますよ。ポイントのおさらい

・ひき肉に塩を入れて粘りが出るまでゴムべらで練る

・整形するときはしっかりと空気を抜く

・ハンバーグを入れたポリ袋は、できるだけ空気を抜く

・65℃のお湯に沈め、炊飯器で30分保温する写真と文

浦嶋直子HP「うつわ 花咲み」

https://www.hana-emi.net/html/

blog 「コックしろのおうちで簡単ビストロレシピ」

https://ameblo.jp/cookshiro/Instagram @nao_shirosan

https://www.instagram.com/nao_shirosan/ -

森村先生、まきこさま

お世話になっております。

ご指摘を踏まえて撮り直しました。

失敗なし!ふっくらジューシーな煮込まない煮込みハンバーグ

ポリ袋で失敗なし! 煮込まない煮込みハンバーグ

炊飯器で作れる 煮込まないふっくら煮込みハンバーグ

扉写真

写真1

本日の担当は、和食器のwebショップ「うつわ 花咲み」店主の浦嶋直子です。

ブログでは、簡単にできるちょっとオシャレな料理レシピをご紹介しています。みんなが大好きな煮込みハンバーグ。

煮込んでいたら縮んでしまったり固くなってしまったりという経験はありませんか?

また、煮込むためにソースがたくさん必要で、ソースだけ余ってしまうことも。

今回は、最小限のソースで作る煮込まない煮込みハンバーグをご紹介します。

この作り方だとふっくらと柔らかくジューシーに仕上がります。煮込まない煮込みハンバーグの作り方

材料 (4個分)

写真2

合い挽き肉 350g

玉ねぎ 1/2個

卵 1個

パン粉 15g

牛乳 50ml

塩 小さじ1/2

ナツメグ 小さじ1/3好みのきのこ 100g

バター 15g

トマトソース 150g

とんかつソース 大さじ2作り置きしておくと便利なトマトソースのレシピはこちら

↓

基本のトマトソース(https://ameblo.jp/cookshiro/entry-12415384289.html)

写真3たまねぎはみじん切りにします。

小さじ2程度のオリーブオイル(分量外)をひいたフライパンにたまねぎを入れ、塩をひとつまみまぶして弱火で炒めます。

しんなりして透明になるまで炒めたら冷ましておきます。

パン粉は牛乳に浸しておきます。

きのこは適当な大きさに切るか裂いておきます。

写真4

ひき肉に塩を加え、ゴムべらで粘りが出るまで混ぜます、

全体をゴムべらでボウルに押しつけるようにしながら練るかんじです。

冷たい温度を維持しながらしっかりと粘りを出すと崩れ防止になります。

すりこぎで、お餅をつくようにしても同じように粘りが出ます。

手でこねると手の温度で脂が溶け、焼いたときに崩れやすくなるので、ゴムべらかすりこぎがすすめです。

写真5

ひき肉に充分粘りが出たら、溶きほぐした卵、冷ましたたまねぎ、牛乳に浸したパン粉、ナツメグを加えてよく混ぜます。

写真6しっかり混ざったら、ようやく手を使います。

四等分にして両手でキャッチボールをするように空気を抜き、小判型に整えます。

写真7フライパンを熱し、小さじ2程度のオリーブオイルをひいて中火で両面に焼き色がつくまで焼き、1度お皿に取ります。

このとき、中が生でも大丈夫です。

柔らかいので、崩さないように注意してください。

写真8ハンバーグを焼いたフライパンをキッチンペーパーで拭いて、バターとキノコを加え、ひとつまみの塩(分量外)を振りかけて炒めます。

写真9きのこがしんなりしてきたら、トマトソースととんかつソースを加えます。

写真10

全体を混ぜ、一煮立ちしたら火を止めます。

ここで味を見て、塩や砂糖で味を調えます。

写真11耐熱のポリ袋に焼いたハンバーグとソースを入れ、できるだけ空気を抜きます。

袋をゆっくりと水の中に沈めていくと、空気が抜けます。

我が家はふたり暮らしなので2個ずつに分けましたが、大きめの袋にまとめて入れても大丈夫です。

写真12炊飯器のお釜に65℃のお湯を張り、袋を沈めます。

温度計がないときは、お風呂よりも熱いお湯を張ってしばらく炊飯器で保温しておくと65℃になります。

写真13

炊飯器で30分保温します。

炊飯器の保温機能が65℃~70℃なので、お肉にゆっくりと火が入り、お肉が縮むことも固くなることもありません。

写真14お皿に盛り付けて、パセリを散らすと彩りも良くなります。

ゆっくりと加熱されているので、お肉に火がちゃんと入っていながらふっくら柔らかです。

ソースを変えるといろいろなアレンジも楽しめますよ。ポイントのおさらい

・ひき肉に塩を入れて粘りが出るまでゴムべらで練る

・整形するときはしっかりと空気を抜く

・ハンバーグを入れたポリ袋は、できるだけ空気を抜く

・65℃のお湯に沈め、炊飯器で30分保温する写真と文

浦嶋直子HP「うつわ 花咲み」

https://www.hana-emi.net/html/

blog 「コックしろのおうちで簡単ビストロレシピ」

https://ameblo.jp/cookshiro/Instagram @nao_shirosan

https://www.instagram.com/nao_shirosan/ -

森村先生 まきこさま

ご指摘を踏まえて少し書き加えました。

ボウルの飛び散りも消してみました。作ってるときはそこまで気が回らなかったので、次回からは気をつけたいと思います。

あと、自分のブログでもかぼちゃと組み合わせたものをアップしたので、最後に足しました。

写真のテイストが違うので、違和感があるようなら消していただいても大丈夫です。

ジュースと混ぜるだけ 簡単チョコレートムース

混ぜて冷やすだけ 簡単チョコレートムース

混ぜるだけでできる フルーツ風味のチョコレートムース

扉写真

写真1本日の担当は、和食器のwebショップ「うつわ 花咲み」店主の浦嶋直子です。

ブログでは、簡単にできるちょっとオシャレな料理レシピをご紹介しています。肌寒い日が増え、チョコレートがおいしくなる季節ですね。

個人的にチョコレート作りが大好きなので、寒くなってくるとワクワクします。

今回は、混ぜるだけで簡単にできるチョコレートムースをご紹介します。

写真2

材料(4人分)

・ チョコレート 200g

・ 果汁100%ジュース 200ml

・ ブランデー 大さじ1ムースの材料は3つだけ。

チョコレートは製菓用のものがおすすめですが、板チョコでも作れます。

お子様がいらっしゃる場合は、ブランデーを省いても大丈夫。

写真3

今回はベリー系のジュースを使いました。

チョコレートと合いそうなジュースならなんでもOK。

オレンジジュースやりんごジュースもよく合います。

写真4

チョコレートを刻んで湯煎にかけ、溶かします。

電子レンジで加熱しても大丈夫ですが、まんべんなく熱が加わるように、時々ゴムべらで混ぜながら加熱してください。

写真5

ジュースを4~5回に分けて加え、その都度泡立て器でよく混ぜます。

写真6

毎回しっかり混ざりきってから、次のジュースを加えます。

写真7

ジュースを全部加えたら、軽く泡立て器の跡が残るくらいのとろみになるまで混ぜます。

写真8

ブランデーを加えてよく混ぜます。

写真9

器に流し込み、底をトントンと叩いて平らにしたら、冷蔵庫で冷やします。

写真のように少し緩い状態で流し込むとなめらかな口当たり、もっとホイップした状態で流し込むと空気を含んでふんわりした口当たりになります。

お好みで加減してください。

写真10

好みで生クリームやフルーツを飾れば出来上がりです。

生クリームを混ぜ込んでいないので、ムース自体はとても軽やか。ジュースや添えるフルーツを変えればバリエーションは無限大。

他の味と組み合わせても楽しいです。

こちらは、かぼちゃのムースとの組み合わせ。(レシピはこちら→https://ameblo.jp/cookshiro/entry-12415124554.html)

手軽に作れるので、ぜひお試しください。

写真と文

浦嶋直子HP「うつわ 花咲み」

https://www.hana-emi.net/html/

blog 「コックしろのおうちで簡単ビストロレシピ」

https://ameblo.jp/cookshiro/Instagram @nao_shirosan

https://www.instagram.com/nao_shirosan/ -

平原先生

再提出が遅くなり、申し訳ありません。

撮り直しをいたしました。

せっかくなので、使用しているところがわかるカットに挑戦いたしました。

添削をお願いいたします。

「一輪挿しでリードディフューザーを作ろう」

写真1

じめじめするこの時期、お家の中では好きな香りで爽やかに過ごしたいと思いませんか?

今回はお気に入りの一輪挿しとアロマオイルを使ったオリジナルのディフューザーの作り方をご紹介します。

写真2

用意するもの

一輪挿し

無水エタノール

アロマオイル

竹串

写真3

一輪挿しに無水エタノールを注ぎ入れます。

用意する一輪挿しは陶器だと土に香りが染み込むので、ガラスがおすすめです。

また、口の小さい方がアルコールが飛びにくく、香りが長持ちします。

写真4

エタノールの10%の量のアロマオイルを加えます。

50mlのエタノールを注いだ場合、5ml(100滴)のオイルを垂らしてください。

オイルが混ざりにくい場合は花瓶を揺らして混ぜます。オイルは単品でもお好みでブレンドしても大丈夫。

私は、まだ劣化はしていないけどそろそろ肌に使うのはどうかな。と迷ってしまうアロマオイルを積極的に使っています。

写真5竹串を3~6本程度用意し、尖った部分をハサミで切り落とし、一輪挿しに挿します。

写真6

あとは香ってほしいところに置いておくだけです。

香りにもっと広がりがほしいときは、竹串の代わりにラタンスティックを使うのをおすすめします。

ラタンスティックはアロマショップや無印良品などでも購入できます。

ネットでも購入可能。

https://item.rakuten.co.jp/auc-greenweek/458246267149/さらに香りに広がりがほしい時はソラフラワーがおすすめ。

写真7

我が家では、倒しそうで怖いけど香りがほしい場所には背の低い一輪挿しとソラフラワーの組み合わせで。

ソラフラワーは吸水性があるので、あっという間に中身を吸い上げてしまいますが、とても良く香ります。私は花材用のソラフラワーに紐を縫い付けたりラタンスティックを刺して使っていますが、すでに紐のついたディフューザー用のものも売られています。

https://item.rakuten.co.jp/the-gift-byfp/durance-1100/

写真8

壁掛けのできるものを使えば市販のディフューザーを置けない廊下なども良い香りが。

とても簡単にできるので、お気に入りの花器を使ってお試しください。 -

平原先生

添削ありがとうございました。

撮り直しをいたしました。

生活の中で一カ所に複数のディフューザーを置く場面がどうしても思い浮かばず、1枚目の写真はディフューザーをひとつだけにしてしまいました。

自分の中ではまだ少しモヤモヤしている部分もあるのですが、再提出させていただきます。

「一輪挿しでリードディフューザーを作ろう」

写真1

じめじめするこの時期、お家の中では好きな香りで爽やかに過ごしたいと思いませんか?

今回はお気に入りの一輪挿しとアロマオイルを使ったオリジナルのディフューザーの作り方をご紹介します。

写真2

用意するもの

一輪挿し

無水エタノール

アロマオイル

竹串

写真3

一輪挿しに無水エタノールを注ぎ入れます。

用意する一輪挿しは陶器だと土に香りが染み込むので、ガラスがおすすめです。

また、口の小さい方がアルコールが飛びにくく、香りが長持ちします。

写真4

エタノールの10%の量のアロマオイルを加えます。

50mlのエタノールを注いだ場合、5ml(100滴)のオイルを垂らしてください。

オイルが混ざりにくい場合は花瓶を揺らして混ぜます。オイルは単品でもお好みでブレンドしても大丈夫。

私は、まだ劣化はしていないけどそろそろ肌に使うのはどうかな。と迷ってしまうアロマオイルを積極的に使っています。

写真5竹串を3~6本程度用意し、尖った部分をハサミで切り落とし、一輪挿しに挿します。

写真6

あとは香ってほしいところに置いておくだけです。

香りにもっと広がりがほしいときは、竹串の代わりにラタンスティックを使うのをおすすめします。

ラタンスティックはアロマショップや無印良品などでも購入できます。

ネットでも購入可能。

https://item.rakuten.co.jp/auc-greenweek/458246267149/さらに香りに広がりがほしい時はソラフラワーがおすすめ。

写真7

我が家では、倒しそうで怖いけど香りがほしい場所には背の低い一輪挿しとソラフラワーの組み合わせで。

ソラフラワーは吸水性があるので、あっという間に中身を吸い上げてしまいますが、とても良く香ります。私は花材用のソラフラワーに紐を縫い付けたりラタンスティックを刺して使っていますが、すでに紐のついたディフューザー用のものも売られています。

https://item.rakuten.co.jp/the-gift-byfp/durance-1100/

写真8

壁掛けのできるものを使えば市販のディフューザーを置けない廊下なども良い香りが。

とても簡単にできるので、お気に入りの花器を使ってお試しください。 -

森村先生

アドバイスありがとうございます。

組写真は思いつきませんでした。

色も少し調整いたしました。

今後はちゃんと並べて見比べるようにしたいと思います。

タイトル案

「中国茶器がなくても大丈夫!お土産の台湾烏龍茶の楽しみ方3種類」

「専用茶器は必要なし!台湾烏龍茶を気軽に楽しむ方法3つ」

「お土産の台湾烏龍茶を気軽に楽しもう」

扉

写真

写真

写真1本日の担当は、和食器のwebショップ「うつわ 花咲み」店主の浦嶋直子です。

今年のGWの海外旅行先ナンバーワンは台湾だったそう。

klastylingをご覧の方の中で行かれた方も多いのではないでしょうか。

台湾のお土産といえば烏龍茶。

台湾でいただく烏龍茶はとても爽やかで、ペットボトルの烏龍茶とは全く違う味わいにハマる方も多いはず。

かく言う私も台湾の烏龍茶にハマったひとり。

台湾への旅行中にはいくつものお茶屋さんを回って楽しんでいます。ただ、現地でおいしいと感じた烏龍茶をおうちで淹れてみると「なんだか違う。」という経験をした方もいらっしゃるはず。

やっぱりあの小さな中国茶器がないとおいしく飲めないのか。と諦めるのはもったいない。

今回は、中国茶器がなくてもおいしく楽しめる飲み方を3種類ご紹介します。烏龍茶はお茶の葉を半発酵させて作られるお茶。

同じお茶の葉を発酵させずに作るのが緑茶、完全発酵させて作るのが紅茶なので、味わい的にはちょうど緑茶と紅茶の間くらいです。

台湾烏龍茶と一口に言ってもいろいろな種類があるので、代表的なものをご紹介します。

写真2

左上から時計回りに。高山烏龍茶

海抜1000m以上の土地で作られた烏龍茶です。

阿里山烏龍茶、梨山烏龍茶などと呼ばれるものも高山烏龍茶のひとつ。(写真は阿里山烏龍茶です。)

高山ではおいしいお茶になる条件が揃っているため、茶葉そのものの良さを活かすため発酵も焙煎も軽めのものが多いです。

そのため見た目もグリーンが強く、爽やかな味が楽しめます。

茶葉が丸まっているのも特徴です。凍頂烏龍茶

南投縣鹿谷郷の山腹で栽培されている烏龍茶です。

高山烏龍茶よりも発酵度が高くて焙煎が強めのものが多い印象。

茶師さんの作り方(発酵や焙煎の程度)によって味は違うのですが、総じて味に厚みがあります。

葉は丸まっていて、少し茶色がかっているものが多いです。(最近は焙煎が軽めの緑色のものも増えています。)

伝統的な作りのものは甘い香りと香ばしさが楽しめます。

高山烏龍茶が素材の味を楽しむお茶なら凍頂烏龍茶は茶師さんの技術を楽しむお茶と捉えるとわかりやすいと思います。東方美人茶

烏龍茶の中では最も発酵が強く、熟した果物のような独特の甘い香りが楽しめます。

甘い香りを出すためにわざとウンカという虫に葉を噛ませて作ります。

葉っぱは少しよじれた形をしていて、白や茶色、黒っぽい茶葉などが混じっているのが特徴。文山包種茶

台湾で作られている烏龍茶の中で最も発酵が軽く、緑茶のような爽やかさと花のような香りを楽しめます。

茶葉は少しよじれた形で、深い緑色をしています。さて、ここからは烏龍茶を手軽に楽しむ方法をご紹介します。

写真3

その1 マグカップで淹れる

どの烏龍茶でも楽しめます。

烏龍茶は葉っぱが大きく広がるので、そのまま飲んでもお茶っ葉が口に入って飲みにくいということはあまりありません。

写真4

用意するのはマグカップ、茶葉、お湯、あれば小皿。

普通サイズのマグカップはだいたい容量が300mlくらいなので、茶葉は3g程度がおすすめです。

写真5

まずマグカップに熱湯を入れ、30秒くらいマグカップを温めます。

おうちで淹れた烏龍茶が美味しくないと感じるいちばんの原因は温度です。

高い温度で淹れると香りが引き出されてとてもおいしくいただけるので、このひと手間は惜しまないでください。

写真6

お湯を捨てたら茶葉を入れ、そこに間髪入れず沸騰したお湯を勢いよく注ぎます。茶芸ではよく「1煎目は捨てる」と言われることもあるのですが、私の印象では茶葉に自信のあるお茶屋さんでは必ず「うちのは1煎めも捨てずに飲んで。」と言われました。

高山ではそもそも農薬を使う必要がなかったり、東方美人茶は製法の特色上、農薬を使わないので、個人的には1煎めも捨てる必要はないと思っています。

お店で「1煎目は捨てて。」とすすめられた場合や気になる場合は、ほんの少しお湯を注いですぐに捨て、その後またお湯を注いでください。

写真7

小皿で蓋をして、1分程度蒸らせばできあがり。

お茶が減ったらお湯を足しながら楽しめます。

味が薄くなったな。と思ったら、ちょっと茶葉を足すのもOKです。

これならオフィスでも手軽に楽しめますね。

写真8

その2 水出しで楽しむ

高山烏龍茶や文山包種茶などの緑色で爽やかなタイプのものがおすすめです。

写真9

作り方は簡単。

ボトルに茶葉を入れ、お水を注ぎます。

あとは12時間~24時間冷蔵庫に置いておくだけで出来上がり。

文山包種茶は12時間、丸まっている烏龍茶はほぐれるのに時間がかかるので24時間が理想です。

100mlのお水につき茶葉は1g(1リットルなら10g)がおすすめです。

台湾ではペットボトルのお水に茶葉を入れて持ち歩く方も多いそうですよ。

写真10

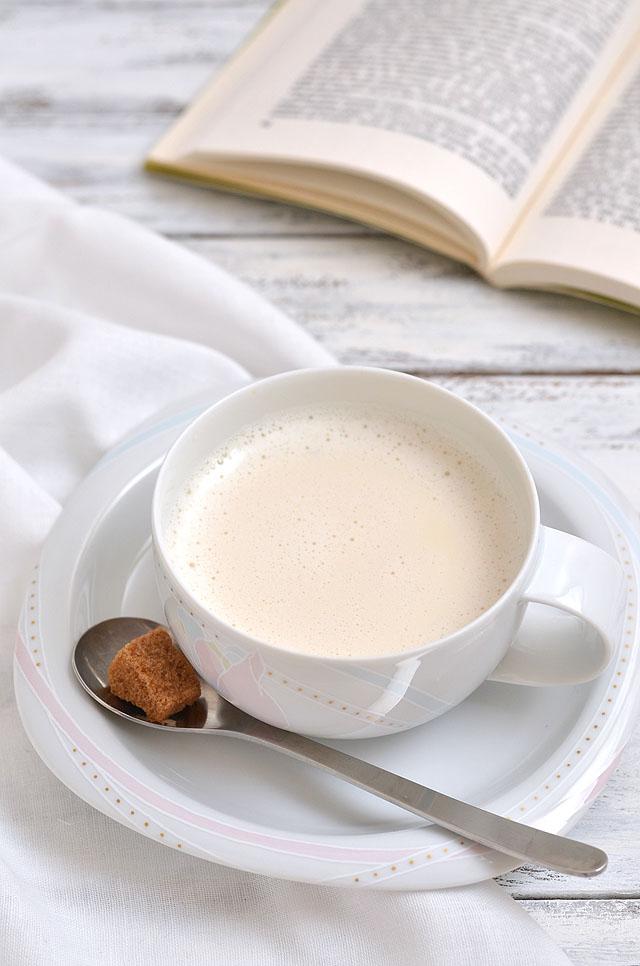

その3 ミルクティーにする。

焙煎の香りがする凍頂烏龍茶、味の深い東方美人茶がおすすめ。

また、高山烏龍茶も爽やかな風味がお好きな方にはおすすめです。

写真11

用意するもの

(2杯分)

茶葉 5~6g

お湯 100ml

牛乳 300ml

砂糖 お好みで

写真12

鍋でお湯を沸かして茶葉を入れ、蓋をして1分待ち茶葉を開かせます。

その後中火にかけて2、3分煮出します。

写真13

牛乳を注ぎ入れ、弱火にかけて鍋のフチが少しふつふつとしてきたら火から下ろします。

加熱しすぎると表面に膜が張ったり風味が落ちるので注意。

写真14

茶こしで漉して、お好みでお砂糖やはちみつを加えて召し上がってください。

淹れるのが難しいと思われがちな烏龍茶ですが、ちょっとの工夫で気軽に楽しめます。

飲みながら旅行の思い出に浸るのも素敵ですね。HP 「うつわ 花咲み」

https://www.hana-emi.net/html/

blog 「コックしろのおうちで簡単ビストロレシピ」

Instagram @nao_shirosan

https://www.instagram.com/nao_shirosan/

-

添削ありがとうございました。

10枚目の撮り直しをいたしました。

結局、アイテムと色を減らしてスタイリングし直しました。

添削をお願いいいたします。

「中国茶器がなくても大丈夫!お土産の台湾烏龍茶の楽しみ方3種類」

写真1

GWも間近ですね。

日本から気軽に行ける台湾へ行かれる方も多いのではないでしょうか。

台湾のお土産といえば烏龍茶。

台湾でいただく烏龍茶はとても爽やかで、ペットボトルの烏龍茶とは全く違う味わいにハマる方も多いはず。

かく言う私も台湾の烏龍茶にハマったひとり。

台湾への旅行中にはいくつものお茶屋さんを回って楽しんでいます。ただ、現地でおいしいと感じた烏龍茶をおうちで淹れてみると「なんだか違う。」という経験をした方もいらっしゃるはず。

やっぱりあの小さな中国茶器がないとおいしく飲めないのか。と諦めるのはもったいない。

今回は、中国茶器がなくてもおいしく楽しめる飲み方を3種類ご紹介します。烏龍茶はお茶の葉を半発酵させて作られるお茶。

同じお茶の葉を発酵させずに作るのが緑茶、完全発酵させて作るのが紅茶なので、味わい的にはちょうど緑茶と紅茶の間くらいです。

台湾烏龍茶と一口に言ってもいろいろな種類があるので、代表的なものをご紹介します。

写真2

左上から時計回りに。高山烏龍茶

海抜1000m以上の土地で作られた烏龍茶です。

阿里山烏龍茶、梨山烏龍茶などと呼ばれるものも高山烏龍茶のひとつ。(写真は阿里山烏龍茶です。)

高山ではおいしいお茶になる条件が揃っているため、茶葉そのものの良さを活かすため発酵も焙煎も軽めのものが多いです。

そのため見た目もグリーンが強く、爽やかな味が楽しめます。

茶葉が丸まっているのも特徴です。凍頂烏龍茶

南投縣鹿谷郷の山腹で栽培されている烏龍茶です。

高山烏龍茶よりも発酵度が高くて焙煎が強めのものが多い印象。

茶師さんの作り方(発酵や焙煎の程度)によって味は違うのですが、総じて味に厚みがあります。

葉は丸まっていて、少し茶色がかっているものが多いです。(最近は焙煎が軽めの緑色のものもあります。)

伝統的な作りのものは甘い香りと香ばしさが楽しめます。

高山烏龍茶が素材の味を楽しむお茶なら凍頂烏龍茶は茶師さんの技術を楽しむお茶と捉えるとわかりやすいと思います。東方美人茶

烏龍茶の中では最も発酵が強く、熟した果物のような独特の甘い香りが楽しめます。

葉っぱは少しよじれた形をしていて、白や茶色、黒っぽい茶葉が混じっているのが特徴。文山包種茶

台湾で作られている烏龍茶の中で最も発酵が軽く、緑茶のような爽やかさと花のような香りを楽しめます。

茶葉は少しよじれた形で、深い緑色をしています。さて、ここからは烏龍茶を手軽に楽しむ方法をご紹介します。

写真3

その1 マグカップで淹れる

どの烏龍茶でも楽しめます。

烏龍茶は葉っぱが大きく広がるので、そのまま飲んでもお茶っ葉が口に入って飲みにくいということはあまりありません。

写真4

用意するのはマグカップ、茶葉、お湯、あれば小皿。

普通サイズのマグカップはだいたい容量が300mlくらいなので、茶葉は3g程度がおすすめです。

写真5

まずマグカップに熱湯を入れ、30秒くらいマグカップを温めます。

おうちで淹れた烏龍茶が美味しくないと感じるいちばんの原因は温度です。

高い温度で淹れると香りが引き出されてとてもおいしくいただけるので、このひと手間は惜しまないでください。

写真6

お湯を捨てたら茶葉を入れ、そこに間髪入れず沸騰したお湯を勢いよく注ぎます。茶芸ではよく「1煎目は捨てる」と言われることもあるのですが、私の印象では茶葉に自信のあるお茶屋さんでは必ず「うちのは1煎めも捨てずに飲んで。」と言われました。

高山ではそもそも農薬を使う必要がなかったり、東方美人茶は製法の特色上、農薬を使わないので、個人的には1煎めも捨てる必要はないと思っています。

お店で「1煎目は捨てて。」とすすめられた場合や気になる場合は、ほんの少しお湯を注いですぐに捨て、その後またお湯を注いでください。

写真7

小皿で蓋をして、1分程度蒸らせばできあがり。

お茶が減ったらお湯を足しながら楽しめます。

味が薄くなったな。と思ったら、ちょっと茶葉を足すのもOKです。

これならオフィスでも手軽に楽しめますね。

写真8

その2 水出しで楽しむ

高山烏龍茶や文山包種茶などの緑色で爽やかなタイプのものがおすすめです。

写真9

作り方は簡単。

ボトルに茶葉を入れ、お水を注ぎます。

あとは12時間~24時間冷蔵庫に置いておくだけで出来上がり。

文山包種茶は12時間、丸まっている烏龍茶はほぐれるのに時間がかかるので24時間が理想です。

100mlのお水につき茶葉は1g(1リットルなら10g)がおすすめです。

台湾ではペットボトルのお水に茶葉を入れて持ち歩く方も多いそうですよ。

写真10

その3 ミルクティーにする。

焙煎の香りがする凍頂烏龍茶、味の深い東方美人茶がおすすめ。

また、高山烏龍茶も爽やかな風味がお好きな方にはおすすめです。

写真11

用意するもの

(2杯分)

茶葉 5~6g

お湯 100ml

牛乳 300ml

砂糖 お好みで

写真12

鍋でお湯を沸かして茶葉を入れ、蓋をして1分待ち茶葉を開かせます。

その後中火にかけて2、3分煮出します。

写真13

牛乳を注ぎ入れ、弱火にかけて鍋のフチが少しふつふつとしてきたら火から下ろします。

加熱しすぎると表面に膜が張ったり風味が落ちるので注意。

写真14

茶こしで漉して、お好みでお砂糖やはちみつを加えて召し上がってください。

淹れるのが難しいと思われがちな烏龍茶ですが、ちょっとの工夫で気軽に楽しめます。

飲みながら旅行の思い出に浸るのも素敵ですね。以上です。

-

添削ありがとうございます。

壁紙は、お茶の見た目が地味なので少し華やかなものを。と選んでしまいました。

たしかに言われてみるとテイストが違うなぁ。と反省です。

物のチョイスはいつも難しいです。

10枚目は撮り直ししました。

ハートのお皿の代わりになるものを探したのですが、なかなかちょうど良いサイズのお皿がなくて苦労しました。

添削をお願いいたします。

「中国茶器がなくても大丈夫!お土産の台湾烏龍茶の楽しみ方3種類」

写真1

GWも間近ですね。

日本から気軽に行ける台湾へ行かれる方も多いのではないでしょうか。

台湾のお土産といえば烏龍茶。

台湾でいただく烏龍茶はとても爽やかで、ペットボトルの烏龍茶とは全く違う味わいにハマる方も多いはず。

かく言う私も台湾の烏龍茶にハマったひとり。

台湾への旅行中にはいくつものお茶屋さんを回って楽しんでいます。ただ、現地でおいしいと感じた烏龍茶をおうちで淹れてみると「なんだか違う。」という経験をした方もいらっしゃるはず。

やっぱりあの小さな中国茶器がないとおいしく飲めないのか。と諦めるのはもったいない。

今回は、中国茶器がなくてもおいしく楽しめる飲み方を3種類ご紹介します。烏龍茶はお茶の葉を半発酵させて作られるお茶。

同じお茶の葉を発酵させずに作るのが緑茶、完全発酵させて作るのが紅茶なので、味わい的にはちょうど緑茶と紅茶の間くらいです。

台湾烏龍茶と一口に言ってもいろいろな種類があるので、代表的なものをご紹介します。

写真2

左上から時計回りに。高山烏龍茶

海抜1000m以上の土地で作られた烏龍茶です。

阿里山烏龍茶、梨山烏龍茶などと呼ばれるものも高山烏龍茶のひとつ。(写真は阿里山烏龍茶です。)

高山ではおいしいお茶になる条件が揃っているため、茶葉そのものの良さを活かすため発酵も焙煎も軽めのものが多いです。

そのため見た目もグリーンが強く、爽やかな味が楽しめます。

茶葉が丸まっているのも特徴です。凍頂烏龍茶

南投縣鹿谷郷の山腹で栽培されている烏龍茶です。

高山烏龍茶よりも発酵度が高くて焙煎が強めのものが多い印象。

茶師さんの作り方(発酵や焙煎の程度)によって味は違うのですが、総じて味に厚みがあります。

葉は丸まっていて、少し茶色がかっているものが多いです。(最近は焙煎が軽めの緑色のものもあります。)

伝統的な作りのものは甘い香りと香ばしさが楽しめます。

高山烏龍茶が素材の味を楽しむお茶なら凍頂烏龍茶は茶師さんの技術を楽しむお茶と捉えるとわかりやすいと思います。東方美人茶

烏龍茶の中では最も発酵が強く、熟した果物のような独特の甘い香りが楽しめます。

葉っぱは少しよじれた形をしていて、白や茶色、黒っぽい茶葉が混じっているのが特徴。文山包種茶

台湾で作られている烏龍茶の中で最も発酵が軽く、緑茶のような爽やかさと花のような香りを楽しめます。

茶葉は少しよじれた形で、深い緑色をしています。さて、ここからは烏龍茶を手軽に楽しむ方法をご紹介します。

写真3

その1 マグカップで淹れる

どの烏龍茶でも楽しめます。

烏龍茶は葉っぱが大きく広がるので、そのまま飲んでもお茶っ葉が口に入って飲みにくいということはあまりありません。

写真4

用意するのはマグカップ、茶葉、お湯、あれば小皿。

普通サイズのマグカップはだいたい容量が300mlくらいなので、茶葉は3g程度がおすすめです。

写真5

まずマグカップに熱湯を入れ、30秒くらいマグカップを温めます。

おうちで淹れた烏龍茶が美味しくないと感じるいちばんの原因は温度です。

高い温度で淹れると香りが引き出されてとてもおいしくいただけるので、このひと手間は惜しまないでください。

写真6

お湯を捨てたら茶葉を入れ、そこに間髪入れず沸騰したお湯を勢いよく注ぎます。茶芸ではよく「1煎目は捨てる」と言われることもあるのですが、私の印象では茶葉に自信のあるお茶屋さんでは必ず「うちのは1煎めも捨てずに飲んで。」と言われました。

高山ではそもそも農薬を使う必要がなかったり、東方美人茶は製法の特色上、農薬を使わないので、個人的には1煎めも捨てる必要はないと思っています。

お店で「1煎目は捨てて。」とすすめられた場合や気になる場合は、ほんの少しお湯を注いですぐに捨て、その後またお湯を注いでください。

写真7

小皿で蓋をして、1分程度蒸らせばできあがり。

お茶が減ったらお湯を足しながら楽しめます。

味が薄くなったな。と思ったら、ちょっと茶葉を足すのもOKです。

これならオフィスでも手軽に楽しめますね。

写真8

その2 水出しで楽しむ

高山烏龍茶や文山包種茶などの緑色で爽やかなタイプのものがおすすめです。

写真9

作り方は簡単。

ボトルに茶葉を入れ、お水を注ぎます。

あとは12時間~24時間冷蔵庫に置いておくだけで出来上がり。

文山包種茶は12時間、丸まっている烏龍茶はほぐれるのに時間がかかるので24時間が理想です。

100mlのお水につき茶葉は1g(1リットルなら10g)がおすすめです。

台湾ではペットボトルのお水に茶葉を入れて持ち歩く方も多いそうですよ。

写真10

その3 ミルクティーにする。

焙煎の香りがする凍頂烏龍茶、味の深い東方美人茶がおすすめ。

また、高山烏龍茶も爽やかな風味がお好きな方にはおすすめです。

写真11

用意するもの

(2杯分)

茶葉 5~6g

お湯 100ml

牛乳 300ml

砂糖 お好みで

写真12

鍋でお湯を沸かして茶葉を入れ、蓋をして1分待ち茶葉を開かせます。

その後中火にかけて2、3分煮出します。

写真13

牛乳を注ぎ入れ、弱火にかけて鍋のフチが少しふつふつとしてきたら火から下ろします。

加熱しすぎると表面に膜が張ったり風味が落ちるので注意。

写真14

茶こしで漉して、お好みでお砂糖やはちみつを加えて召し上がってください。

淹れるのが難しいと思われがちな烏龍茶ですが、ちょっとの工夫で気軽に楽しめます。

飲みながら旅行の思い出に浸るのも素敵ですね。以上です。

-

森村先生

遅くなってすみません。

画像1、シャープをかけました。

画像5はシャープをかけるとなんだか画像が荒れたように見えたのでパスしました。

工程写真はピントが合いにくかったためけっこう引きで撮っていて、トリミングをしたのが原因かもしれないです。

トリミングも少しアップにしすぎたでしょうか。

ちょうど良いバランスがわからず・・・。

ひとりの手入り写真、難しいです。

タイトル

① ホームパーティーに最適!手羽先がひと口で食べられるひと品に

② 手羽先がひと口で食べられるパーティー料理に大変身

③ 当日は焼くだけ!手羽先がひと口パーティー料理に大変身

扉画像

画像①本日の担当は、和食器のwebショップ「うつわ 花咲み」店主の浦嶋直子です。

ブログでは、簡単にできるちょっとオシャレな料理レシピ、うつわの選び方や盛り付けなどをご紹介しています。

春になり入学や入社など新生活が始まるこの時期、おうちに人をお招きしてホームパーティーをされる方も多いのではないでしょうか。

パーティーで悩むのはお料理。

当日はあまり手をかけたくないしできればお手頃な材料がありがたい。

そんなときにおすすめの手羽先を使ったひと口で食べられるパーティー料理をご紹介します。

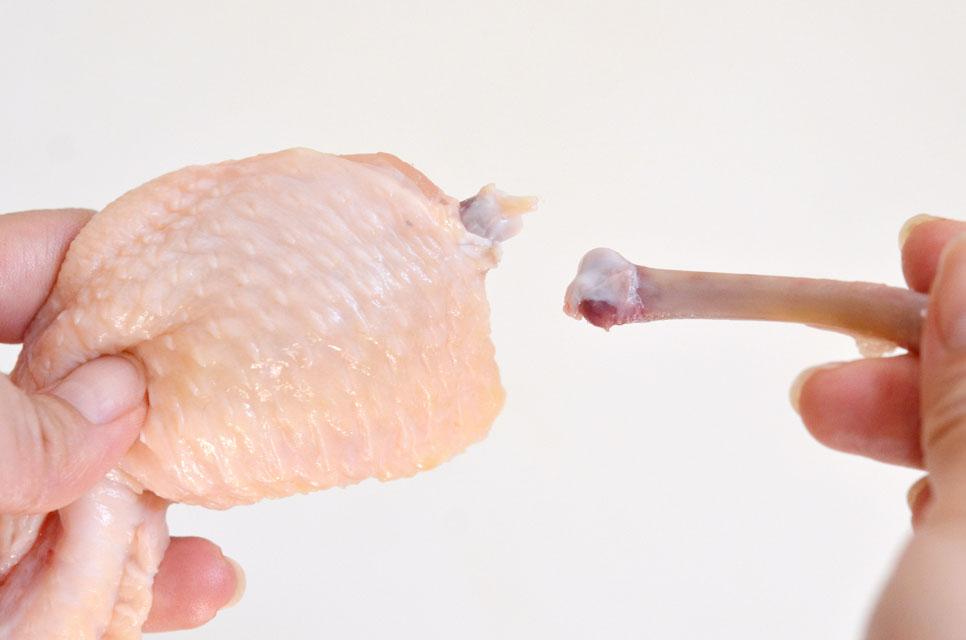

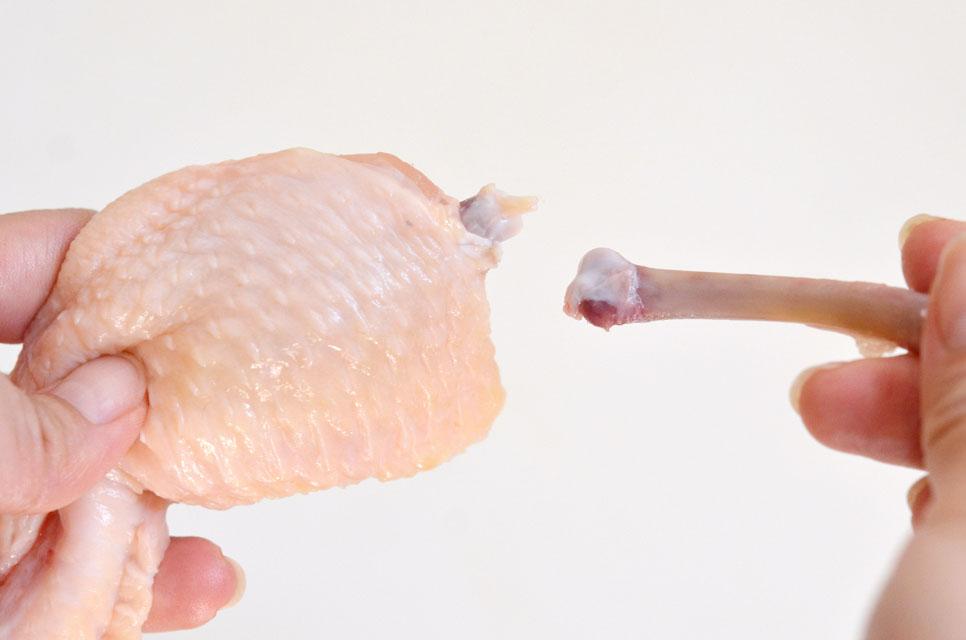

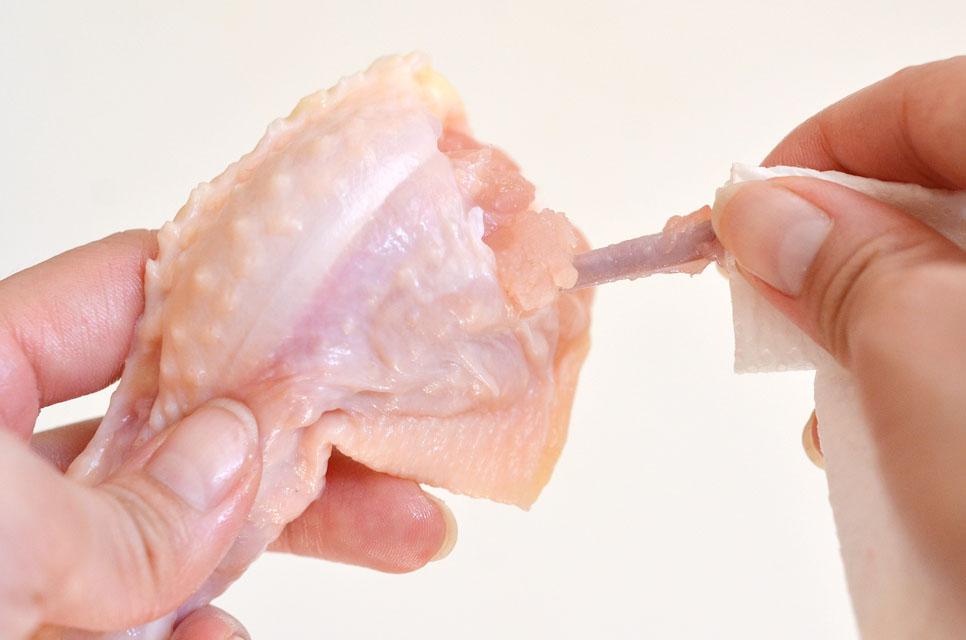

画像②

用意するのは手羽先とキッチンバサミ。

このままだと食べにくいので、骨を抜いていきます。

画像③

まず関節をいろんな方向に曲げて脱臼させます。

関節がぐらぐらするくらいが目安です。

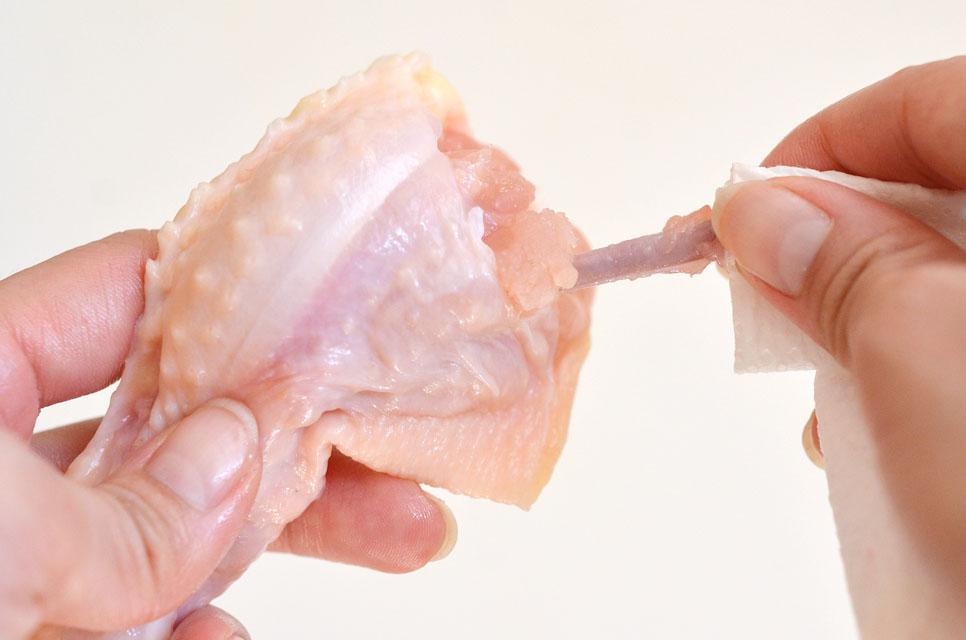

画像④

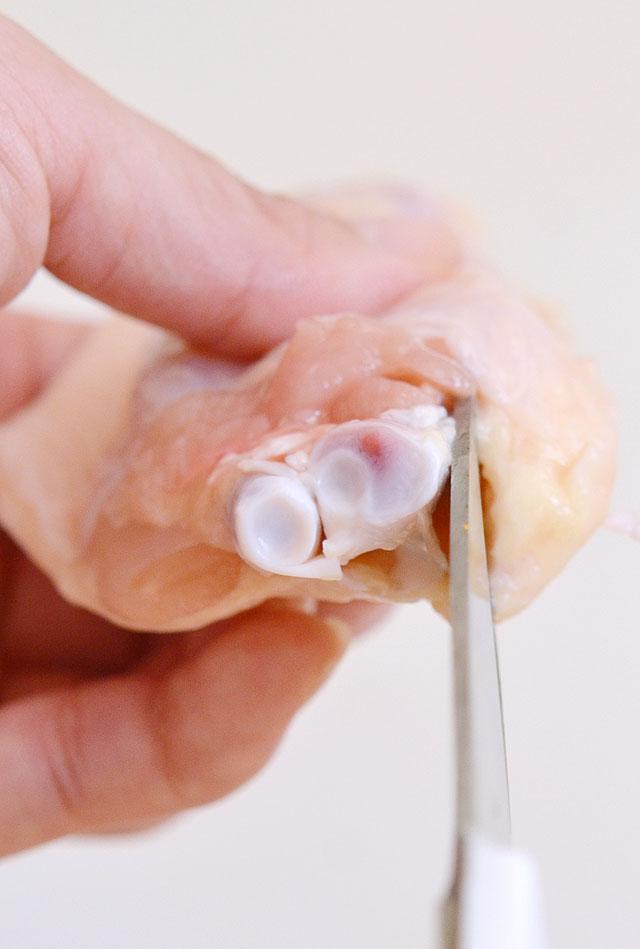

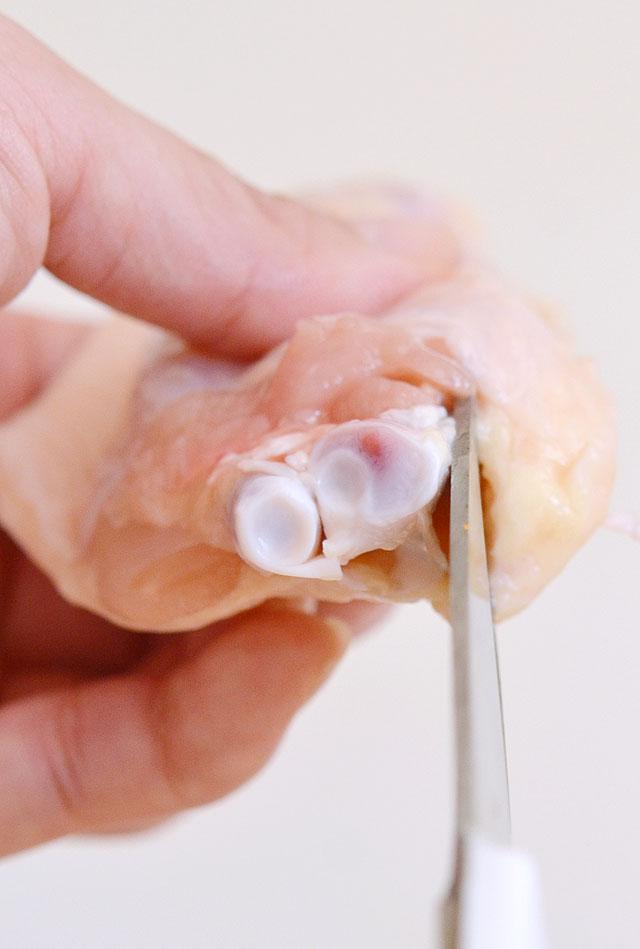

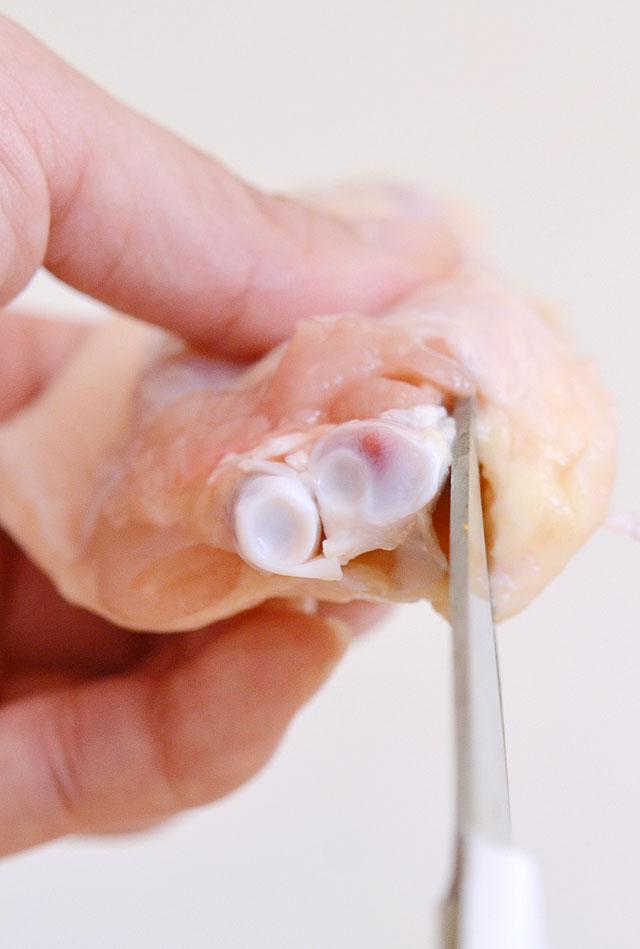

次に、太い骨と細い骨の間をキッチンバサミで切ります。

ここに靭帯があってしっかりとくっついているので、そこを切り離すかんじです。

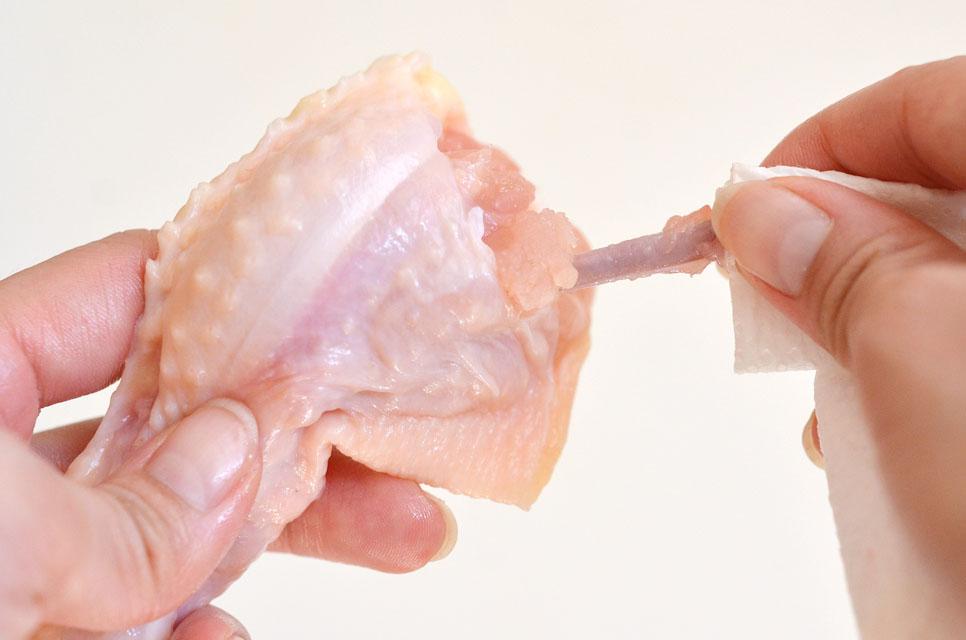

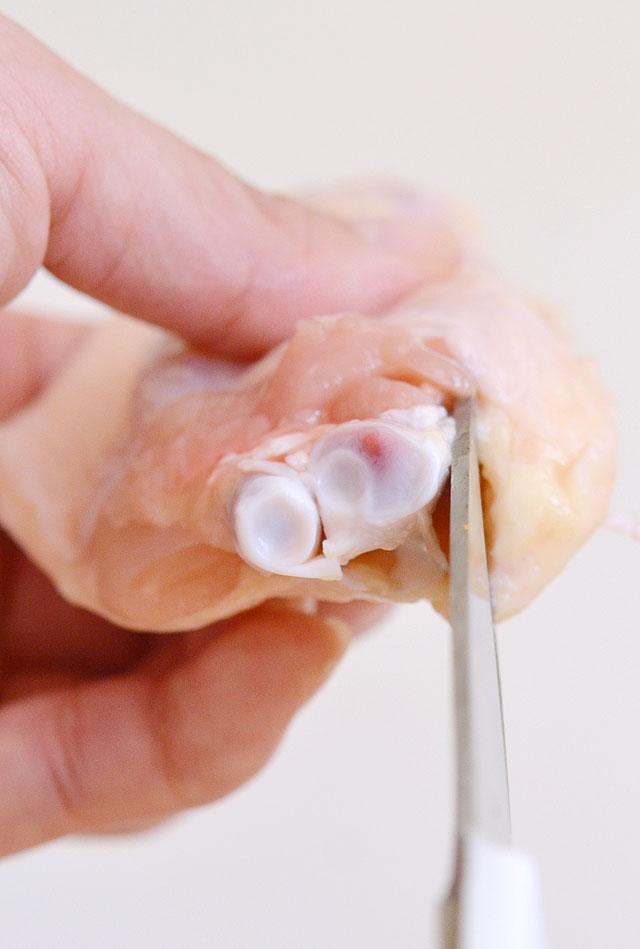

画像⑤

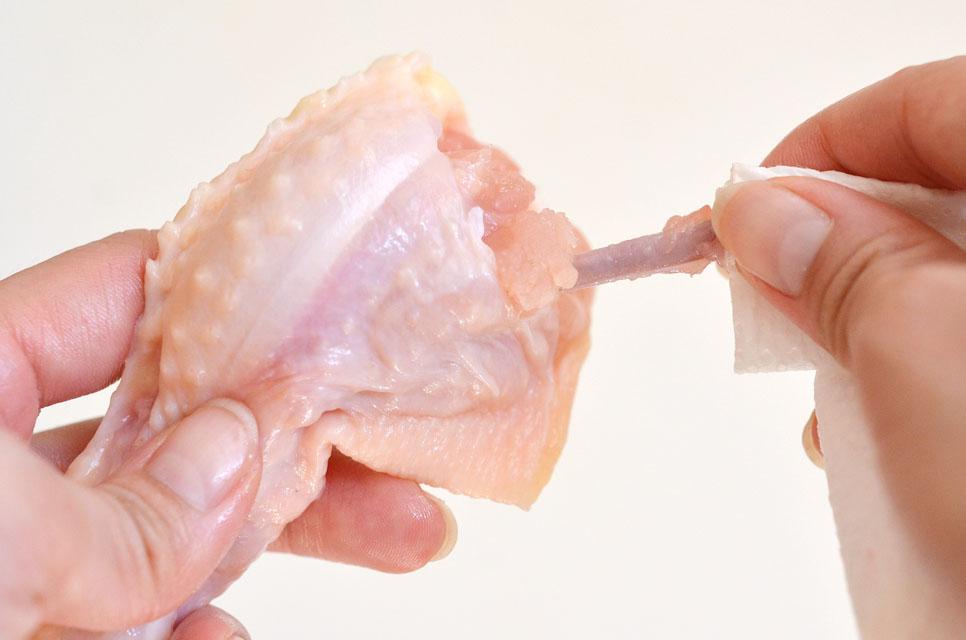

そして、太い骨と皮の間もハサミで切ります。

骨と肉をつないでいる筋のようなものがあるので、そこを切り離します。

画像⑥

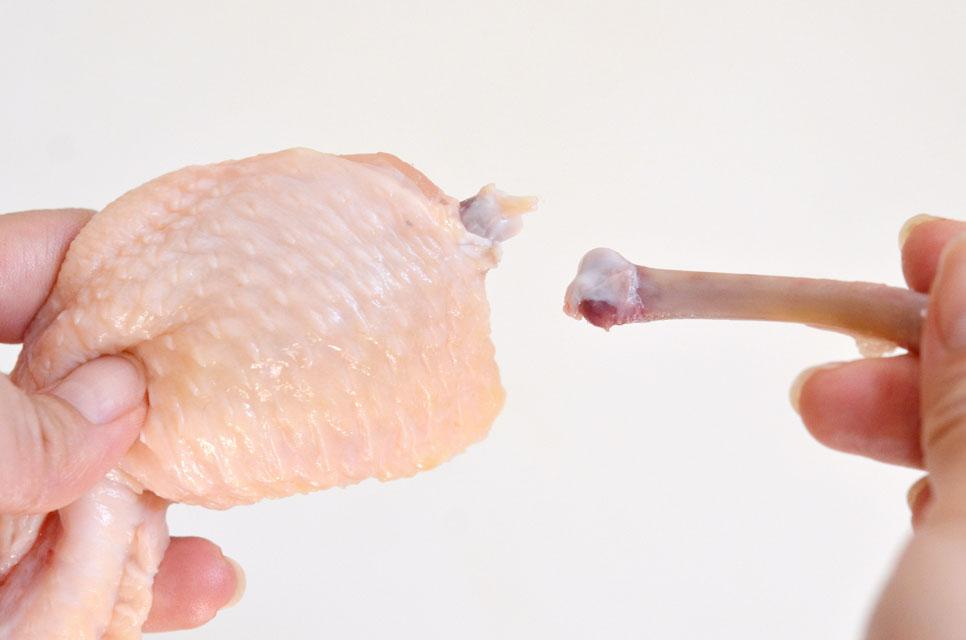

骨をつかみやすい程度に出します。

画像⑦

太い骨をしっかりと握って一方方向に回します。

この時、キッチンペーパーを使うと滑りにくくて回しやすいです。

画像⑧

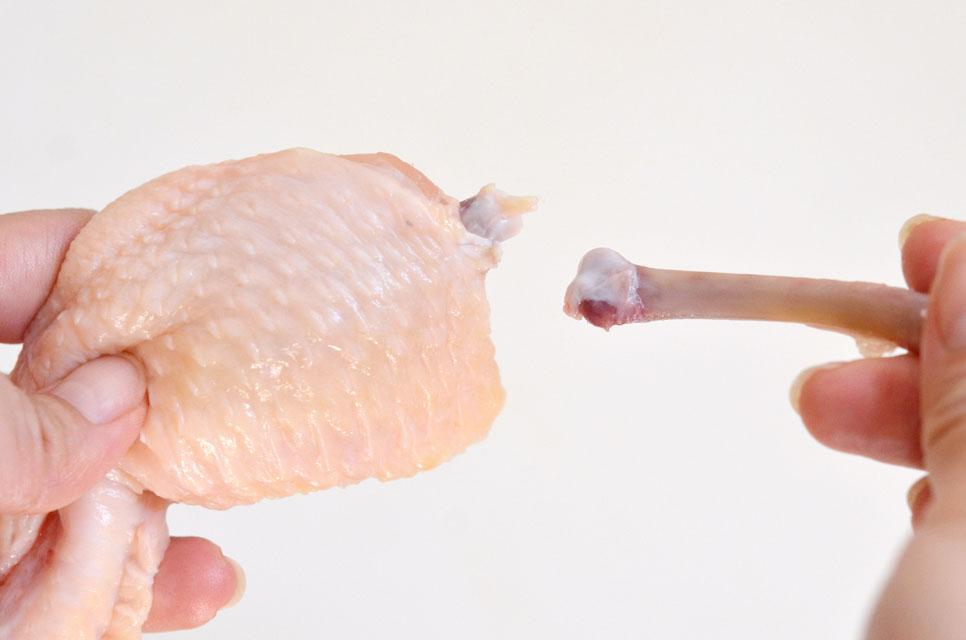

くるくると回していくと、きれいに骨が抜けます。

画像⑨

細い骨も同様に、回しながら抜いていきます。

画像⑩

骨を抜いた部分と先はキッチンバサミで切り離します。

慣れるとひとつ1分ぐらいでできるようになります。

ここまでをパーティー前日までにしておけば、当日がとても楽。

ちなみに外した骨と先っぽは、コラーゲンたっぷりの良いおダシが取れ、スープなどに活用できます。

画像⑪

当日は、魚焼きグリルかオーブントースターで焼くだけです。

画像⑫

塩を振りかけるだけでもおいしいですし、フライパンに移してタレを絡めるのもおいしい。

いろいろなソースを用意しておいて、好みのものをつけて食べるスタイルもおすすめです。

写真は、スイートチリソース×パクチーのソースとはちみつ味噌シード。はちみつ味噌シードのレシピはブログでご紹介しています。→https://ameblo.jp/cookshiro/entry-12362686795.html

画像⑬

いつもは食べにくいイメージがあるだけに、これが手羽先だと言うと皆さん驚かれます。

どうやって作るの?と会話も弾むひと品。

パーティーのひと品に加えてみるのはいかがでしょうか?HP 「うつわ 花咲み」

https://www.hana-emi.net/html/

blog 「コックしろのおうちで簡単ビストロレシピ」

Instagram @nao_shirosan

https://www.instagram.com/nao_shirosan/

以上です。

-

添削ありがとうございました。

前回の書いていただいていたのを読み間違えておりました。

できるだけピントの合っているものをトリミングいたしました。

「ホームパーティーに最適!手羽先がひと口で食べられるひと品に」

画像①送別会や歓迎会が多いこの時期、おうちに人をお招きしてホームパーティーをされる方も多いのではないでしょうか。

パーティーで悩むのはお料理。

当日はあまり手をかけたくないしできればお手頃な材料がありがたい。

そんなときにおすすめの手羽先を使ったひと口で食べられるパーティー料理をご紹介します。

画像②

用意するのは手羽先とキッチンバサミ。

このままだと食べにくいので、骨を抜いていきます。

画像③

まず関節をいろんな方向に曲げて脱臼させます。

関節がぐらぐらするくらいが目安です。

画像④

次に、太い骨と細い骨の間をキッチンバサミで切ります。

ここに靭帯があってしっかりとくっついているので、そこを切り離すかんじです。

画像⑤

そして、太い骨と皮の間もハサミで切ります。

骨と肉をつないでいる筋のようなものがあるので、そこを切り離します。

画像⑥

骨をつかみやすい程度に出します。

画像⑦

太い骨をしっかりと握って一方方向に回します。

この時、キッチンペーパーを使うと滑りにくくて回しやすいです。

画像⑧

くるくると回していくと、きれいに骨が抜けます。

画像⑨

細い骨も同様に、回しながら抜いていきます。

画像⑩

骨を抜いた部分と先はキッチンバサミで切り離します。

慣れるとひとつ1分ぐらいでできるようになります。

ここまでをパーティー前日までにしておけば、当日がとても楽。

ちなみに外した骨と先っぽは、コラーゲンたっぷりの良いおダシが取れ、スープなどに活用できます。

画像⑪

当日は、魚焼きグリルかオーブントースターで焼くだけです。

画像⑫

塩を振りかけるだけでもおいしいですし、フライパンに移してタレを絡めるのもおいしい。

いろいろなソースを用意しておいて、好みのものをつけて食べるスタイルもおすすめです。

写真は、スイートチリソース×パクチーのソースとはちみつ×味噌×シード(ひまわりの種、松の実、かぼちゃの種、クコの実)。

画像⑬

いつもは食べにくいイメージがあるだけに、これが手羽先だと言うと皆さん驚かれます。

どうやって作るの?と会話も弾むひと品。

パーティーのひと品に加えてみるのはいかがでしょうか?以上です。

-

平原先生

添削ありがとうございました。

ソースのカットは、パクチーのくったりした感じが気になって、結局撮り直しました。

「ホームパーティーに最適!手羽先がひと口で食べられるひと品に」

画像①送別会や歓迎会が多いこの時期、おうちに人をお招きしてホームパーティーをされる方も多いのではないでしょうか。

パーティーで悩むのはお料理。

当日はあまり手をかけたくないしできればお手頃な材料がありがたい。

そんなときにおすすめの手羽先を使ったひと口で食べられるパーティー料理をご紹介します。

画像②

用意するのは手羽先とキッチンバサミ。

このままだと食べにくいので、骨を抜いていきます。

画像③

まず関節をいろんな方向に曲げて脱臼させます。

関節がぐらぐらするくらいが目安です。

画像④

次に、太い骨と細い骨の間をキッチンバサミで切ります。

ここに靭帯があってしっかりとくっついているので、そこを切り離すかんじです。

画像⑤

そして、太い骨と皮の間もハサミで切ります。

骨と肉をつないでいる筋のようなものがあるので、そこを切り離します。

画像⑥

骨をつかみやすい程度に出します。

画像⑦

太い骨をしっかりと握って一方方向に回します。

この時、キッチンペーパーを使うと滑りにくくて回しやすいです。

画像⑧

くるくると回していくと、きれいに骨が抜けます。

画像⑨

細い骨も同様に、回しながら抜いていきます。

画像⑩

骨を抜いた部分と先はキッチンバサミで切り離します。

慣れるとひとつ1分ぐらいでできるようになります。

ここまでをパーティー前日までにしておけば、当日がとても楽。

ちなみに外した骨と先っぽは、コラーゲンたっぷりの良いおダシが取れ、スープなどに活用できます。

画像⑪

当日は、魚焼きグリルかオーブントースターで焼くだけです。

画像⑫

塩を振りかけるだけでもおいしいですし、フライパンに移してタレを絡めるのもおいしい。

いろいろなソースを用意しておいて、好みのものをつけて食べるスタイルもおすすめです。

写真は、スイートチリソース×パクチーのソースとはちみつ×味噌×シード(ひまわりの種、松の実、かぼちゃの種、クコの実)。

画像⑬

いつもは食べにくいイメージがあるだけに、これが手羽先だと言うと皆さん驚かれます。

どうやって作るの?と会話も弾むひと品。

パーティーのひと品に加えてみるのはいかがでしょうか?以上です。

添削よろしくお願いいたします。

-

平原先生

添削ありがとうございます。

工程写真は流れのまま撮っていて、スタイリングをするということを考えもしませんでした。

せっかくなので、もう一度手羽先を焼いて撮り直しをしました。

最後のカットは、時間経過を感じられるようにと意識していろいろ試したのですが、とても難しかったです。

そして、串を刺しての盛り付けのカットはやめました。

あれもこれもといろいろ伝えたくなってしまいますが、選別するのも大切なんだなぁ。と勉強になりました。

添削をお願いいたします。

「ホームパーティーに最適!手羽先がひと口で食べられるひと品に」

画像①送別会や歓迎会が多いこの時期、おうちに人をお招きしてホームパーティーをされる方も多いのではないでしょうか。

パーティーで悩むのはお料理。

当日はあまり手をかけたくないしできればお手頃な材料がありがたい。

そんなときにおすすめの手羽先を使ったひと口で食べられるパーティー料理をご紹介します。

画像②

用意するのは手羽先とキッチンバサミ。

このままだと食べにくいので、骨を抜いていきます。

画像③

まず関節をいろんな方向に曲げて脱臼させます。

関節がぐらぐらするくらいが目安です。

画像④

次に、太い骨と細い骨の間をキッチンバサミで切ります。

ここに靭帯があってしっかりとくっついているので、そこを切り離すかんじです。

画像⑤

そして、太い骨と皮の間もハサミで切ります。

骨と肉をつないでいる筋のようなものがあるので、そこを切り離します。

画像⑥

骨をつかみやすい程度に出します。

画像⑦

太い骨をしっかりと握って一方方向に回します。

この時、キッチンペーパーを使うと滑りにくくて回しやすいです。

画像⑧

くるくると回していくと、きれいに骨が抜けます。

画像⑨

細い骨も同様に、回しながら抜いていきます。

画像⑩

骨を抜いた部分と先はキッチンバサミで切り離します。

慣れるとひとつ1分ぐらいでできるようになります。

ここまでをパーティー前日までにしておけば、当日がとても楽。

ちなみに外した骨と先っぽは、コラーゲンたっぷりの良いおダシが取れ、スープなどに活用できます。

画像⑪

当日は、魚焼きグリルかオーブントースターで焼くだけです。

画像⑫

塩を振りかけるだけでもおいしいですし、フライパンに移してタレを絡めるのもおいしい。

いろいろなソースを用意しておいて、好みのものをつけて食べるスタイルもおすすめです。

写真は、スイートチリソース×パクチーのソースとはちみつ×味噌×シード(ひまわりの種、松の実、かぼちゃの種、クコの実)。

画像⑬

いつもは食べにくいイメージがあるだけに、これが手羽先だと言うと皆さん驚かれます。

どうやって作るの?と会話も弾むひと品。

パーティーのひと品に加えてみるのはいかがでしょうか?以上です。

添削よろしくお願いいたします。

-

投稿者投稿