フォーラム一覧 › フォーラム一覧 › ◆クリエイティブ研究科 › 2018年クリエイティブ5月 › 5月「藍染めのパラソル」徳永真紀子

-

投稿者投稿

-

2018年5月24日 8:26 am #2788

森村先生、加藤様、

こんにちは。

藍染めの記事で、クリエイティブにお誘いいただき

とても嬉しいです。よろしくお願いいたします。

扉写真は画像1の袖がとても気になったので、撮り直したものを使ってみました。ただ、画像1の風になびいているスカートが好きなので差し替えませんでした。

タイトル案

1「大人なら知っておきたい、染めるだけじゃない藍の魅力」

2「知ってる?本当の藍染めの魅力」

3「どこまで知ってる?藍染めの魅力」

扉写真

本日の担当は、藍染めの本場徳島出身で、いつかは自分の工房を持つ夢を日々膨らませている徳永真紀子です。

画像1

外に出かける時、「藍染め」の日傘が手放せなくなる季節がやってきました。

「藍染め」と言っても、手軽に出来るものから、伝統的な染色方法まで実に様々です。

そのなかで今回は、江戸時代から生き続ける「藍染めの魅力」を 先日自分で染め上げたパラソルを使ってお伝えしたいと思います。

藍染めについては、私がお世話になっている徳島県にある本藍染矢野工場で教えていただきました。

画像2

藍の染め液は、1年草の「たで藍」の葉からつくられています。

「白花小上粉(しろばなこじょうこ)」という種類の藍を使っています。

7月の初旬に収穫が始まり9月上旬まで続きます。

画像3

収穫した葉は、乾燥させ100日間かけて染料の「蒅(すくも)」(写真)になります。

工房で使用する「蒅」は、佐藤阿波藍製作所十九代目藍師によって作られています。水をかけて発酵させます。その温度は65度にもなるそうです。アンモニア臭と、素足での作業は過酷な環境ですが、愛情もって「蒅」へと生まれ変わっていきます。

画像4

蒅を一年寝かせた後は、「染師」によって 蒅、石灰、灰汁、ふすま、日本酒を使って さらに発酵させ、染め液をつくります。これが「天然灰汁発酵建て」と呼ばれる江戸時代から続く技法です。

藍の華(写真の泡の部分)がたつと 染めが出来る合図となります。

工房に入ると、藍の香りがしてとても落ち着きます。

画像5

次に染めの工程に移ります。

液につけて 絞って空気にさらす、という作業を繰り返し染めていきます。

色は染め液につける時間ではなく、回数で決まります。

また、染め液の状態や、染める素材により染める回数は変わります。

紹介しているパラソルは、14回染めました。

染め液を目の前にすると、自然と対話しながら愛情込めて作られてきた工程が脳裏に浮かび、毎回感謝の気持ちが沸き起こります。

そして少しでも藍に寄り添いたいので、私は素手で染めています。

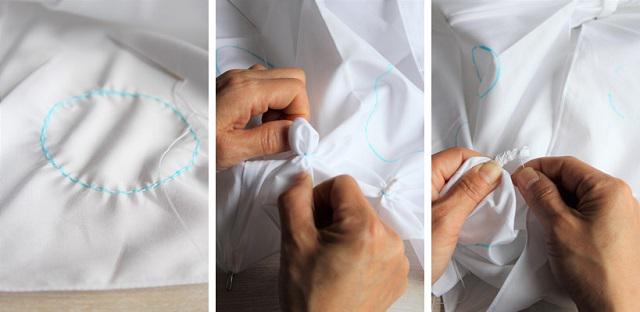

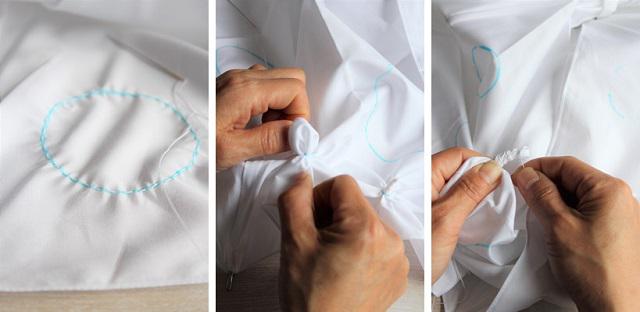

画像6

今度は、パラソルにあしらった模様についてです。

藍染めと相性の良い「絞り」で、「巻き上げ絞り」という技法を使いました。

丸に沿って縫い(写真左)、糸を絞って(中央)、巻き上げて絞る、というものです。

画像7

「巻き上げ絞り」の模様は染めるとこのようになります。

丸いふちの部分の「にじみ」がやさしい印象。

立体感がでます。

縛った糸の部分が白く残り、繊細な感じがします。

また、「藍がえし」という技法は縛った糸を染めの途中で解く事で、色のグラデーションをつくる、というものです。

さらに奥行きが感じられるようになります。

画像8

生地の裏側も、もちろんきれいに染め上がっています。

この色は「褐色(かちいろ)」という濃い藍色で「勝色」とも呼ばれ昔の武士が好んた色と言われています。

この色を出すのは大変難しく、藍染めをする人々の憧れの色でもあります。

厳選した自然素材の実を使った藍染めなので、UVカット効果も期待できるそうです。また 藍染めのパラソルをさすと日差しがやわらかくなると、大勢の人に言われています。

締画像

藍染めの魅力・・・

あともう一つ。

「藍は(染めた後でも)生きている」と言われます。

伝統的な技法を大切にしているからこそ、染まった藍の色は歳を重ねるとともにさらに深みを増していくのだそうです。

藍色に染めた日傘を使って、藍染のすばらしさを紹介しました。

もし藍染め製品を手にする機会がありましたら、この記事の事を思い出していただければ幸いです。

徳永 真紀子

ブログ Life in Indigo Blue

http://love-aizome.blogspot.jp/

インスタグラム indigoblue4u

https://www.instagram.com/indigoblue4u/?hl=ja

以上です

よろしくお願いいたします。

以上です。

-

2018年5月24日 4:12 pm #2790

徳永さま

扉のカット、言われたら袖の長さが違うのですね。

ただ、今のカットだと猫背にみえて寄りすぎなので

こちらの方がいいかな~と。(少し、傘の持ち方が短いのだと)

もしくは、今の扉のトリミング前の画像をいただけたら

もう少し引きで猫背が気にならないか確認しますね^^

森村

-

2018年5月24日 7:09 pm #2792

森村先生

お世話になっています。

撮影しているときに細かい点まで注意出来ていたらよかったのに、いつも後になって気づくので残念です。

扉のトリミング前の元の写真です。

寄りすぎている感じがして・・・トリミングした写真とあまり変わらないような印象です。

少し違うアングルで撮影した写真があります。

スカートが風になびいている、歩いている、という動きはなくとても残念なのですが、傘の色は赤っぽい藍色に撮影できていて染めたばかりの色合いになっていて気に入っています。

この2枚目の写真を扉と画像1に差し替えてもいいかな、と思っています。

よろしくお願いいたします。

徳永真紀子

-

2018年5月27日 7:20 am #2844

徳永さま

頂いた2枚を画処理してみましたが

比べてみると、やっぱり私が触らせてもらった写真が

パッと見一番魅力的でした~。

(袖は、言われると気になりますが第一印象優先かと)今のままで最終としていただけたらと^^

なかなか自撮りは冷静になってみるまで時間がかかりますが

藍染の魅力は伝わっております^^

次も楽しみにしております!森村

-

2018年5月28日 7:56 pm #2913

森村先生

お世話になってます。

すみません、素直にそのまま投稿すればよかったのに・・・

お手数おかけしました。

タイトル案

1「大人なら知っておきたい 藍の魅力」

2「知ってる?本当の藍染めの魅力」

3「どこまで知ってる?藍染めの魅力」

扉写真

本日の担当は、いつか自分の藍染め工房を持ちたいという夢を

日々膨らませている徳永真紀子です。

画像1

外に出かける時、「藍染め」の日傘が手放せなくなる季節がやってきました。

「藍染め」と言っても、手軽に出来るものから、伝統的な染色方法まで実に様々です。

そのなかで今回は、江戸時代から生き続ける「藍染めの魅力」を 先日自分で染め上げたパラソルを使ってお伝えしたいと思います。

藍染めについては、私がお世話になっている徳島県にある本藍染矢野工場で教えていただきました。

画像2

藍の染め液は、1年草の「たで藍」の葉からつくられています。

「白花小上粉(しろばなこじょうこ)」という種類の藍を使っています。

7月の初旬に収穫が始まり9月上旬まで続きます。

画像3

収穫した葉は、乾燥させ100日間かけて染料の「蒅(すくも)」(写真)になります。

工房で使用する「蒅」は、佐藤阿波藍製作所十九代目藍師によって作られています。水をかけて発酵させます。その温度は65度にもなるそうです。アンモニア臭と、素足での作業は過酷な環境ですが、愛情もって「蒅」へと生まれ変わっていきます。

画像4

蒅を一年寝かせた後は、「染め師」によって 染め液が作られます。

素材は、蒅、石灰、灰汁、ふすま、日本酒のみ。たったこれだけの材料です。

そして、さらに発酵させて染めが出来る状態にさせます。

これが「天然灰汁発酵建て」と呼ばれる江戸時代から続く技法です。

藍の華(写真の泡の部分)がたつと 染めが出来る合図となります。

工房に入ると、藍の香りがしてとても落ち着きます。

画像5

次に染めの工程に移ります。

液につけて 絞って空気にさらす、という作業を繰り返し染めていきます。

色は染め液につける時間ではなく、回数で決まります。

また、染め液の状態や、染める素材により染める回数は変わります。

紹介しているパラソルは、14回染めました。

染め液を目の前にすると、自然と対話しながら愛情込めて作られてきた工程が脳裏に浮かび、毎回感謝の気持ちが沸き起こります。

そして少しでも藍に寄り添いたいので、私は素手で染めています。

画像6

今度は、パラソルにあしらった模様についてです。

藍染めと相性の良い「絞り」で、「巻き上げ絞り」という技法を使いました。

丸に沿って縫い(写真左)、糸を絞って(中央)、巻き上げて絞る、というものです。

画像7

「巻き上げ絞り」の模様は染めるとこのようになります。

丸いふちの部分の「にじみ」がやさしい印象。

立体感がでます。

縛った糸の部分が白く残り、繊細な感じがします。

また、「藍がえし」という技法は縛った糸を染めの途中で解く事で、色のグラデーションをつくる、というものです。

さらに奥行きが感じられるようになります。

画像8

生地の裏側も、もちろんきれいに染め上がっています。

この色は「褐色(かちいろ)」という濃い藍色で「勝色」とも呼ばれ昔の武士が好んた色と言われています。

この色を出すのは大変難しく、藍染めをする人々の憧れの色でもあります。

厳選した自然素材の実を使った藍染めなので、UVカット効果も期待できるそうです。また 藍染めのパラソルをさすと日差しがやわらかくなると、大勢の人に言われています。

締め画像

藍染めの魅力・・・

あともう一つ。

「藍は(染めた後でも)生きている」と言われます。

伝統的な技法を大切にしているからこそ、藍の色は歳を重ねるとともにさらに深みを増していくのだそうです。

藍色に染めたパラソルを使って、藍染のすばらしさを紹介しました。

もし藍染め製品を手にする機会がありましたら、この記事を思い出していただければ幸いです。

徳永 真紀子

ブログ Life in Indigo Blue

http://love-aizome.blogspot.jp/

インスタグラム indigoblue4u

https://www.instagram.com/indigoblue4u/?hl=ja

以上です

よろしくお願いいたします。

-

2018年5月28日 8:46 pm #2914

徳永さま

いえいえ。とんでもないです^^

気になったらトライすることは大事と思います~!こちらで大丈夫ですので

タイトルの「★最終資料」を追加お願いします。

引き続き楽しみにしております!!

森村

-

2018年6月19日 11:23 pm #3190

徳永さま

こんばんは^^編集担当の加藤です。

タイトルに「★最終資料」が付くと掲載OKの合図になります。

「なかなか★が付かないなぁ」と思い、スレッドを開いたら

森村先生からOKが出ていたんですね(^_^;)こちらの記事を明日アップしますね。

★を付けないと見逃してしまうので、

最終資料OKが出たら、付けるようにしていただけると助かります^^どうぞ、よろしくお願いします。

加藤

-

2018年6月24日 3:41 pm #3240

加藤様

クラスタイリングへの掲載、ありがとうございました。

そして、決まり事をきちんと守っていなかったのでお手数をお掛けしてしまいました。ごめんなさい。

藍染めについての記事を載せていただくのが夢だったので、それがかなってとても嬉しいです。

藍染めがもっと人々に受け入れられるように、フォトスタイリングと共に頑張ってやっていきたいと思います。

徳永真紀子

-

投稿者投稿

このトピックに返信するにはログインが必要です。