フォーラム一覧 › フォーラム一覧 › ◆1級インストラクター講座 › 2018年1級インスト5月課題 › 5月課題「初夏」徳永真紀子

-

投稿者投稿

-

2018年5月9日 2:54 pm #2627

平原先生

今月もよろしくお願いいたします。

先月同様、撮影場所様々となり、特に工房での撮影は照明がついていたりと条件が整っていなかったのですが、ストーリーのなかで必要だったので取り入れています。

基本的な質問なのですが、今回の藍染めのパラソルを撮影するとき、例えば画像1ピントをどこに合わせたらいいのか迷いました。パラソル全体を見せたいとおもっていますが、カメラでピンポイントでフォーカスしなくてはいけないので・・・。傘のてっぺん部分や、丸い模様のところなど・・・・どこでもあまりかわらないのでは・・と思ってしまいました。あえてピントをあわせるなら模様かなと思って撮影したのですが。アドバイスお願いいたします。

また、藍染めというと「伝統的な和」というイメージで 私自身もアンティークが好きなのですが、モダンな感じで明るく印象付けたいと思っています。(テイストが定まっていないのかなぁ)そうする事でもっと多くの人に受け入れられていくのでは・・・という願いがあります。

タイトル「藍染めのパラソル」

画像1

外に出かける時、「藍染め」の日傘が手放せなくなる季節がやってきました。

「藍染め」と言っても、手軽に出来るものから、伝統的な染色方法まで実に様々です。

そのなかで今回は、江戸時代から生き続ける「藍染めの魅力」をお伝えしたいと思います。

画像2

藍の染め液は、1年草の「たで藍」の葉からつくられています。

私の通う工房の染め液はは、「白花小上粉(しろばなこじょうこ)」という種類の藍を使っています。

7月の初旬に収穫が始まり9月上旬まで続きます。

画像3

収穫した葉は、乾燥させ100日間かけて染料の「蒅(すくも)」(写真)になります。

工房で使用する「蒅」は、佐藤阿波藍製作所十九代目藍師によって作られています。水をかける事で発酵し温度は65度にもなるそうです。アンモニア臭と、素足での作業は過酷な環境ですが、愛情もって「蒅」へと生まれ変わっていきます。

画像4

次は、「染師」によって 蒅、石灰、灰汁、ふすま、日本酒のみの材料で発酵させ、染め液をつくります。これが「天然灰汁発酵建て」と呼ばれる江戸時代から続く技法です。

藍の華(写真の泡の部分)がたつと 染めが出来る合図となります。

画像5

次に染めの工程に移ります。

液につけて 絞って空気にさらす、という作業を繰り返し染めていきます。

染めむらが出来ないように気を付ける事で、染め上がりが美しくなります。

染め液の状態や、染める素材により染める回数は変わります。

紹介しているパラソルは、14回染めました。

染め液を目の前にすると、自然と対話しながら愛情込めて作られてきた工程が脳裏に浮かび、毎回感謝の気持ちが沸き起こります。

そして少しでも藍に寄り添いたいので、私は素手で染めています。

画像6

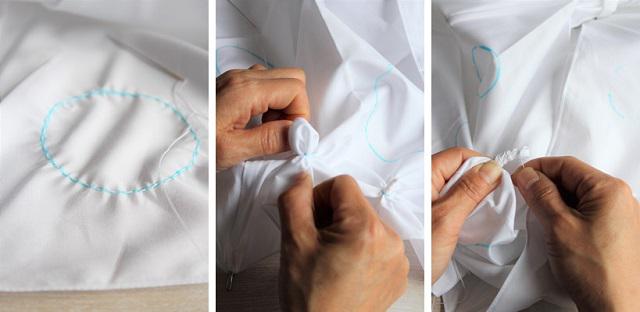

今度は、パラソルにあしらった模様についてです。

模様は「巻き上げ絞り」という技法を使いました。

丸に沿って縫い(写真左)、糸を絞って(中央)、巻き上げて絞る、というものです。

画像7

「巻き上げ絞り」の模様は染めるとこうなります。

丸いふちの部分の「にじみ」がやさしい印象。立体感がでます。

縛った糸の部分が白く残り、繊細な感じがします。

また、「藍がえし」という技法は縛った糸を染めの途中で解く事で、色のグラデーションをつくります。奥行きが感じられます。

濃く染め上がった色は「褐色(かちいろ)」で「勝色」とも呼ばれています。藍染めをする人々の憧れの色でもあります。

また、日本のサッカー代表のユニフォームの色として選ばれたので、人気の高まる色となりそうです。

画像8

藍染めの魅力・・・

あともう一つ。

「藍は(染めた後でも)生きている」と言われます。

伝統的な技法を大切にしているからこそ、染まった藍の色は歳を重ねるとともにさらに深みを増していくのだそうです。

藍を手にしたその人とともに「生きていく藍」、素晴らしいなぁっていつも感動しています。

徳永真紀子

以上です。

よろしくお願いいたします。

-

2018年5月14日 6:16 pm #2678

こんにちは!

先月お母様がさしていた

傘ですね~とても素敵です!!

今回ロケ撮影はすばらしいです。

爪が染まっていたり

染めているシーンも臨場感があります。藍のすばらしさが伝わる作品になったと思います。

さてご質問の件を含めてですが

一枚目

藍染の何を伝えたいかでピントの位置は決まってきます。藍染という染めを伝えたいのか。

藍染の傘という作品を伝えたいのか。藍染について語り

それを身近に傘などを取り入れたらという感じなので

メインは染めについてかな~と思いました。

だとすると柄に一番のピントを合わせるべきだと思います。傘についてなのですが

傘って家の中で広げることってなかなかないですよね。できあがりの傘をストーリーの中に組み込むとしたら

家の中よりも外のほうがよいかなと感じます。8枚目の撮影されたような場所での

置いたカットや

手に持っている違うカットなどが

傘として自然ではないでしょうか。今ですと

脇役においているグリーンなどについても

なぜこれが脇役?と思ってしまいます。

脇役をおくときに常に考えることは

そこに置く理由がつくかどうかです。傘を作っている工房的な場所ならば理由もつきます。

販売されているお店というのもストーリーが作れます。

今回の場合は、ちょっと置いただけに見えてしまうのが

本当にもったいないです。みなさん

工程写真はとても上手なりました。

でも一番肝心な

一番見ていただかねばならないメインカットが

あと一歩考えが足りない場合が多いです。ですのでココを頑張ってください。

最終カットも新緑に負けないように

傘の色がもう少しはっきりとでて

ピントがさらにバッチリとあうとさらに素晴らしくなります。

もし撮りなおしができるようでしたら調整してみてください。あとのカットはokです。

仕上がりを楽しみにしています。

頑張ってくださいね!平原

-

2018年5月17日 2:14 pm #2696

平原先生

いつも励みになるサポートを有難うございます。

質問にも丁寧にお答えくださり、自分が何を撮りたいのかを再確認しながら何度も読み返しました。そして伝えたい事にフォーカスして撮影してみました。

最後の写真ですが、季節が変わり緑がおおくなってしまい日差しが変わってしまったので、別の写真を提出します。

よろしくお願いいたします

タイトル「藍染めのパラソル」

画像1

外に出かける時、「藍染め」の日傘が手放せなくなる季節がやってきました。

「藍染め」と言っても、手軽に出来るものから、伝統的な染色方法まで実に様々です。

そのなかで今回は、江戸時代から生き続ける「藍染めの魅力」を 先日自分で染め上げたパラソルを使ってお伝えしたいと思います。

藍染めについては、私がお世話になっている徳島県にある本藍染矢野工場で教えていただきました。

画像2

藍の染め液は、1年草の「たで藍」の葉からつくられています。

「白花小上粉(しろばなこじょうこ)」という種類の藍を使っています。

7月の初旬に収穫が始まり9月上旬まで続きます。

画像3

収穫した葉は、乾燥させ100日間かけて染料の「蒅(すくも)」(写真)になります。

工房で使用する「蒅」は、佐藤阿波藍製作所十九代目藍師によって作られています。水をかけて発酵させます。その温度は65度にもなるそうです。アンモニア臭と、素足での作業は過酷な環境ですが、愛情もって「蒅」へと生まれ変わっていきます。

画像4

蒅を一年寝かせた後は、「染師」によって 蒅、石灰、灰汁、ふすま、日本酒を使って さらに発酵させ、染め液をつくります。これが「天然灰汁発酵建て」と呼ばれる江戸時代から続く技法です。

藍の華(写真の泡の部分)がたつと 染めが出来る合図となります。

工房に入ると、藍の香りがしてとても落ち着きます。

画像5

次に染めの工程に移ります。

液につけて 絞って空気にさらす、という作業を繰り返し染めていきます。

色は染め液につける時間ではなく、回数で決まります。

また、染め液の状態や、染める素材により染める回数は変わります。

紹介しているパラソルは、14回染めました。

染め液を目の前にすると、自然と対話しながら愛情込めて作られてきた工程が脳裏に浮かび、毎回感謝の気持ちが沸き起こります。

そして少しでも藍に寄り添いたいので、私は素手で染めています。

画像6

今度は、パラソルにあしらった模様についてです。

藍染めと相性の良い「絞り」で、「巻き上げ絞り」という技法を使いました。

丸に沿って縫い(写真左)、糸を絞って(中央)、巻き上げて絞る、というものです。

画像7

「巻き上げ絞り」の模様は染めるとこのようになります。

丸いふちの部分の「にじみ」がやさしい印象。

立体感がでます。

縛った糸の部分が白く残り、繊細な感じがします。

また、「藍がえし」という技法は縛った糸を染めの途中で解く事で、色のグラデーションをつくる、というものです。

さらに奥行きが感じられるようになります。

画像8

生地の裏側も、もちろんきれいに染め上がっています。

この色は「褐色(かちいろ)」という濃い藍色で「勝色」とも呼ばれ昔の武士が好んた色と言われています。

この色を出すのは大変難しく、藍染めをする人々の憧れの色でもあります。

厳選した自然素材の実を使った藍染めなので、UVカット効果も期待できるそうです。また多くの人が 藍染めのパラソルをさすと、日差しがやわらかくなると言われています。

画像9

藍染めの魅力・・・

あともう一つ。

「藍は(染めた後でも)生きている」と言われます。

伝統的な技法を大切にしているからこそ、染まった藍の色は歳を重ねるとともにさらに深みを増していくのだそうです。

藍に染めた日傘を使って、藍染のすばらしさを紹介しました。

もし藍染め製品を手にする機会がありましたら、この記事の事を思い出していただければ幸いです。

徳永真紀子

以上です。

よろしくお願いいたします。

-

2018年5月20日 4:48 pm #2718

こんにちは!

調整お疲れ様です。一回目の投稿と

同じ方とは思えないほど

すばらしい作品となりました。自分が伝えたい事を考えて

企画を作ることが大切か

お分かりいただけたこと嬉しく思います。

良かったです。一枚目

新緑と傘の分量のバランスで

傘が主役という事がしっかり伝わります。新緑の中を歩いていることがストーリーではなく

傘をさして歩いていることがストーリーなんですよね。スカートがゆれているように見えるので

ちゃんと歩いているようにも感じ取れます。okです。

七枚目

しっかり伝えた部分がわかって

良いと思います。

okです。八枚目

傘にちゃんとピントがあって

さらに藍の色がとてもきれいに撮影できて

本当に良かったと思います。できたら一枚目の時のお洋服だと

同じ時なのかな~とストーリーとしてつながったのにな、と思いました。okです。

九枚目

傘の表情を通常はさしている時にしか

見せないことが多いけれど

八枚目の裏側や

閉じたときをあえて見せるのも

いいな~と思いました。バックやバックにつけたスカーフのセレクトも

傘の脇役としてぴったりですね。

夏のお出かけが楽しみになるようなセットだと思いました。okです。

今回こちらで完成でokです。

お疲れ様でした!平原

-

2018年5月21日 9:45 pm #2732

徳永さま

完成楽しみにしておりました!!!

クリエイティブ5月でおまちしておりますね。

森村

-

2018年5月24日 6:22 am #2787

平原先生、森村先生

ご指導ありがとうございます。

とても光栄です。

クリエイティブでよろしくお願いいたします。

徳永真紀子

-

投稿者投稿

このトピックに返信するにはログインが必要です。