フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

ケンプ先生

ご指導ありがとうござます。本日雛めぐりののぼりが立ち、お雛様の飾りつけをした田守様にも会えたので撮ってきました。どうぞよろしくお願いします。

画像1

少しずつ春の訪れを感じられる季節になってきましたね。

タイムスリップしたような街並みで雛祭りを楽しみませんか?

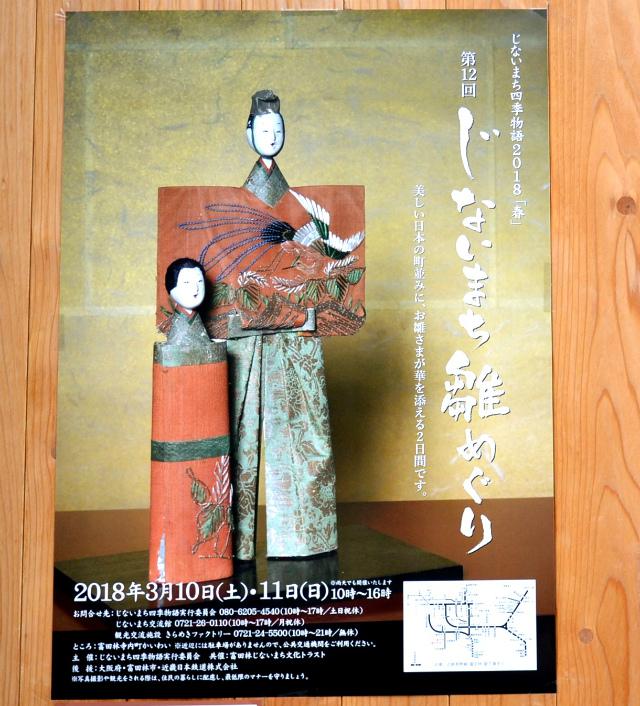

国の重要伝統的建造物群保存地区に大阪で唯一指定されている富田林市寺内町(じないまち)では3月10日(土)、11日(日)の2日間(午前10時~午後4時)に「じないまち雛めぐり」が開催されます。江戸時代につくられた町に100か所以上の民家や商店、街角で春の花とともにお雛様が飾られます。

画像2

当日は大変多くのお客様が来られます。個人経営のこだわりのお店が多く、カフェやレストラン、パン屋、雑貨、洋服、フラワーショップ、アンティークショップもあります。

画像3 駅から近いこと、周辺駐車場があることも知らせたいので少し寄って駅が入るように、また赤マジックで太く囲みました。

富田林寺内町の周辺店舗および施設を記載した地図です。この地図でじないまちを存分に散策できます。

寺内町は近鉄南大阪線富田林駅のすぐそばです。当店「TANTRA」は 寺内町の一番端ですが、それでも駅から徒歩9分です。この小さな町じないまちには公共施設が4か所あり、トイレ、自動販売機、休憩できるスペースもあります。

また周辺には有料駐車場もあります。

じないまちの中にはくれぐれもお車で入ってこないように願います。町の中は道が細く、大変通行しにくいです。必ず周辺駐車場をご利用ください。

画像4

重要文化財の興正寺別院で飾られているお雛様です。

富田林・寺内町の成立と発展の中心となった浄土真宗(一向宗)の寺院です。時代あるお寺の前で菜の花と梅の花でお雛様がより一層きれいに飾られています。

画像5 本日撮りなおそうかとしましたが、カフェがお休みでドアが閉まってます。またここはカーブになっているのと道路が狭くて3軒のお店が逆側からでも映りにくいのでこのままにしました。露出を調整しました。

興正寺別院より徒歩2分で当店 「TANTRAタントラ」があります

お隣はイタリアンレストラン「 oasiオアジ」さん、当店を挟んで向こう側が手作りお惣菜とカフェをいただけるカフェ「Shukuranシュクラン」さんです。

3軒とも一つの屋敷でつながっています。

画像6 撮りなおししました。

レストランoasiさんの7段飾りのお雛様、見事なお雛様です。

ちなみにoasiさんは完全予約制です。とっても素敵なお部屋で美味しいお料理が食べれますよ。

画像7 撮りなおししました

大正から昭和初期にかけての当店のお雛様です。その他にもたくさんお雛様、雛道具など飾ってます。またアンティークの器や古布、インテリアも取り揃えています。

画像8 OKいただきました

軒下のちりめん細工のお飾りはじないまちの店主が手作りしたものです。お店はここですの目印に。

画像9

当店より徒歩1分の陶工房飛鳥さんのお雛様

すべての焼き物は店主飛鳥さんが制作されたものです。製作から販売まですべてお一人で経営されています。

お庭も解放されたお店は自然にあふれ、ゆっくり品物をご覧いただけます。

画像10

路地や軒下にも季節の花とともに雛道具を飾っています。外国の方も多く近頃は中国、韓国、台湾の観光客が増えています。

当日は大勢の客様が来られ、普段静かな町も大変にぎわいます。

今年の雛めぐりのポスターになった立雛です。こちらは田守家のお雛様です。田守家には江戸時代のお雛様、雛道具、土鈴などを一般の方に公開しています。この機会に是非貴重なお雛様をご覧ください。

本年のじないまち雛めぐりのポスター

画像12

大阪にも歴史を感じさせられるこんな場所があります。当日は文化財指定のお屋敷でお茶会、能楽鑑賞、そして露店もたくさん出店され、食べ歩きもできますよ。美しい日本の街並みにお雛様が花を添える2日間、春のデートスポット、家族のお出かけにおすすめです。

写真協力:とんだすたいる https://tonda-style.jimdo.com/

地図協力: 双羊舎 http://soyosha-jinaimachi.jp/

店舗協力: oasi http://oasi-la-vecchia-casa.wixsite.com/oasi-

Shukuran https://shukran.cafe/

-

森村先生

お手数おかけしました。

とてもうれしいです。

どうぞよろしくお願いします!!

小西佳代

-

森村先生、加藤様、扉カット等編集しましたのでよろしくお願いします!

扉カット

画像1

明治時代の雛人形

本日の担当は、大阪・寺内町のアンティークショップ「TANTRA タントラ」のオーナー小西佳代です。

「TANTRA タントラ」は大阪で唯一の重要伝統的建造物群保存地区・富田林市寺内町で古民家を改装したショップです。江戸時代に作られた町並みが残る寺内町で、古布や器、古道具、家具などの様々な骨董品を扱っています。

雛人形を飾るのは大変ですね

台を組んだり、ひな人形、人形に小物を待たせたり、帽子をかぶせたり、そして後片付けも大変です

最近は7段飾りはせずにお雛様とお内裏様だけで飾る方も多いですね。

でもせっかくの立派なセット、お道具も飾ってみませんか?

画像2

これだけ小さなものを本物そっくりに作る職人の魂が込められたお道具は本当にすばらしいものです。

大変小さいものですので保管するのも容易ですが反対に小さいものですのでなくなるのも簡単です。

争いごとや震災、家の建て替えなどでも大事に残されてきました。

画像3

下駄箱やサイドボードの上に雛あられや季節の花と一緒に飾りました。

雛道具の一部、高杯に雛あられをのせたました。ペアで揃っているものですが、一つだけでもひな祭りらしいですね。

古い雛道具はもちろん天然木製、本漆蒔絵です。

画像4

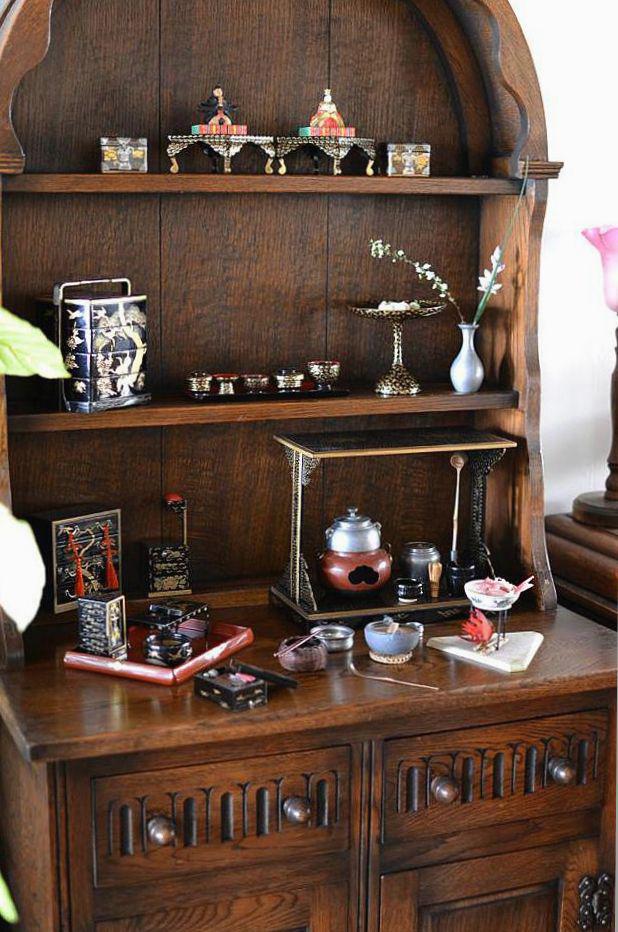

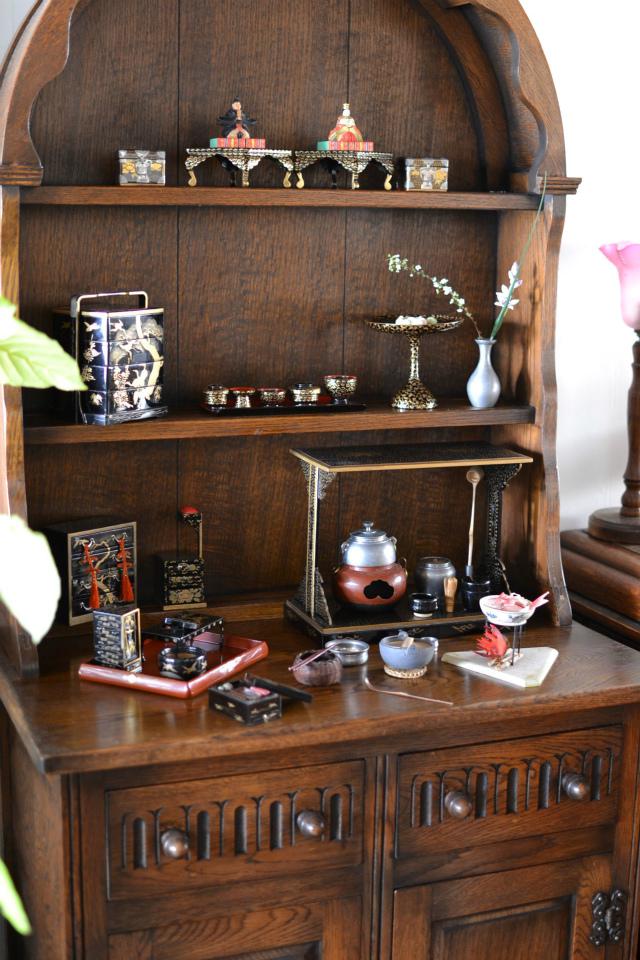

こちらはイギリスのアンティークのカップボードに飾りました。

洋風家具にも合いますね。うつわの雛道具はおしぼりトレイの上に置きました。

横に飾った季節のお花の花瓶も雛道具です。雛道具に合うように小さなお花を飾るといいですね。

画像5

小さいですが一つ一つ丁寧に金蒔絵がされています。お人形のお飾りとは言え、大変手の込んだものです。この頃の雛道具はプラスティック製に転写シートで模様をつけるそうです。

昔の人の手仕事は本当に細かく丁寧です。

画像6

こちらのタンスは扉の奥の引き出しには「桐と鳳凰」の大変おめでたい図が蒔絵されています。扉の裏にも蒔絵がありますね。

画像7

そして扉を閉めると蒔絵だけでなく金具もすばらしいです。

このようなお道具は当時大変裕福なお家の持ち物と思われます。

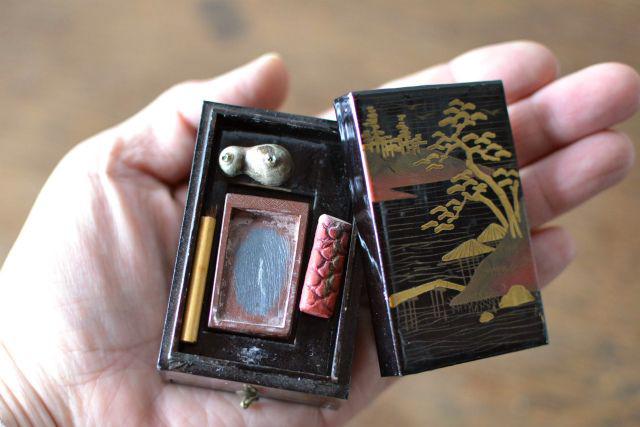

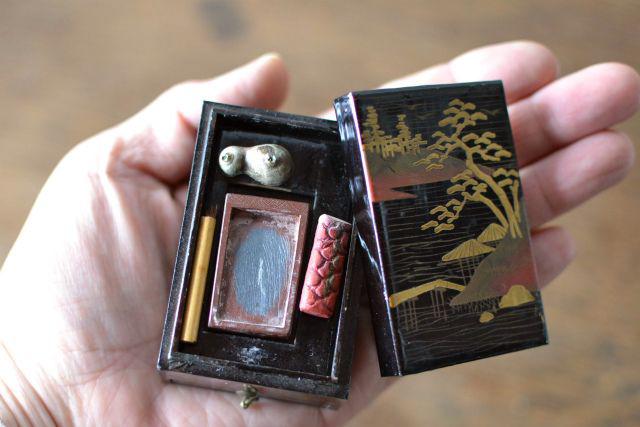

画像8

硯箱の中は硯、墨、筆、水滴まで用意されています。

そしてこのお道具にも引き出しまで蒔絵があります。硯の傷は子供が墨をすって遊んだのかも。

画像9

他にも蒔絵のない木の素材を生かした庶民の台所や当時大変高価な金属の錫で作られたお茶道具、花札、鯛、そして鯛を作っている炎は紙で丁寧に作られています。

まるでドールハウスです!

明治から昭和初期の雛道具を紹介しました

雛道具を下駄箱やサイドボードの上に雛あられや季節の花と一緒に飾ってみてはいかがでしょうか。

天然の素材で作られた、1点1点手作りの時代を経て受け継がれたものです。

古き良き時代の品々には丁寧な仕事で作品に込められた力を感じます。

時代を経て輝きを増す品々を現代のライフスタイルに取り入れてもらえるよう、これからも古いものの魅力を伝えたいと思います。

骨董アンティークショップ「TANTRA タントラ」

オーナー小西佳代

HP: antique TANTRA タントラhttp://tantra.ocnk.net/

Instagram: tantra_antique https://www.instagram.com/tantra_antique/?hl=ja

Blog: tantra-antique https://ameblo.jp/antique-tantra/

-

ケンプ先生

ご指導ありがとうございます!

色味、傾きなど調整しました!よろしくお願いします。

来月は当店があるじないまちの雛祭りの記事を掲載したいと思っています。江戸時代にできた古い町なみの様子を紹介したいと思っていますのでよろしくお願いします!!

画像1

雛人形を飾るのは大変ですね

台を組んだり、ひな人形、人形に小物を待たせたり、帽子をかぶせたり、そして後片付けも大変です

最近は7段飾りはせずにお雛様とお内裏様だけで飾る方も多いですね。

でもせっかくの立派なセット、お道具も飾ってみませんか?

画像2

下駄箱やサイドボードの上に雛あられや季節の花と一緒に飾りました。

雛道具の一部、高杯に雛あられをのせたました。ペアで揃っているものですが、一つだけでもひな祭りらしいですね。

古い雛道具はもちろん天然木製、本漆蒔絵です。

画像3

こちらはイギリスのアンティークのカップボードに飾りました。

洋風家具にも合いますね。うつわの雛道具はおしぼりトレイの上に置きました。

横に飾った季節のお花の花瓶も雛道具です

画像4

小さいですが一つ一つ丁寧に金蒔絵がされています。お人形のお飾りとは言え、大変手の込んだものです

画像5

これだけ小さなものを本物そっくりに作る職人の魂が込められたお道具は本当にすばらしいものです。

大変小さいものですので保管するのも容易ですが反対に小さいものですのでなくなるのも簡単です。

争いごとや震災、家の建て替えなどでも大事に残されてきました。

画像6

こちらのタンスは扉の奥の引き出しには「桐と鳳凰」の大変おめでたい図が蒔絵されています。扉の裏にも蒔絵がありますね。

画像7

そして扉を閉めると蒔絵だけでなく金具もすばらしいです。

このようなお道具は当時大変裕福なお家の持ち物と思われます。

画像8

硯箱の中は硯、墨、筆、水滴まで用意されています。

そしてこのお道具にも引き出しまで蒔絵があります。硯の傷は子供が墨をすって遊んだのかも。

画像9

他にも蒔絵のない木の素材を生かした庶民の台所や当時大変高価な金属の錫で作られたお茶道具、花札、鯛、そして鯛を作っている炎は紙で丁寧に作られています。

まるでドールハウスです!

明治から昭和初期の雛道具を紹介しました

雛道具を下駄箱やサイドボードの上に雛あられや季節の花と一緒に飾ってみてはいかがでしょうか。

天然の素材で作られた、1点1点手作りの時代を経て受け継がれたものです。

古き良き時代の品々には丁寧な仕事で作品に込められた力を感じます。

時代を経て輝きを増す品々を現代のライフスタイルに取り入れてもらえるよう、これからも古いものの魅力を伝えたいと思います。

-

ケンプ先生

色々ご指導ありがとうございます。

手直しをしていたんですが、何日もかけているうちにうれしいことか悲しいことか、お客様にお売りすることになり、雛道具がなくなってきました。

すみませんが写真を撮りなおすことができないものもあります。

もし、なくしてもよさそうな写真がありましたら削除します。

どうぞよろしくお願いします。

画像1 <お雛様とお内裏様に台座があり、それぞれ中心に置いて撮影していましたが、もっと寄り添っていたほうが良いとのことで、台座の中心よりずらして座らせました。ちょっと青いですか?>

雛人形を飾るのは大変ですね

台を組んだり、ひな人形、人形に小物を待たせたり、帽子をかぶせたり、そして後片付けも大変です

最近は7段飾りはせずにお雛様とお内裏様だけで飾る方も多いですね。

でもせっかくの立派なセット、お道具も飾ってみませんか?

画像2 <丸盆の上に置き、花と高杯を寄せ、ミラーと三角構図にしました>

下駄箱やサイドボードの上に雛あられや季節の花と一緒に飾りました。

雛道具の一部、高杯に雛あられをのせたました。ペアで揃っているものですが、一つだけでもひな祭りらしいですね。

古い雛道具はもちろん天然木製、本漆蒔絵です。

画像3 <違い棚がなく、カップボードで撮影しました。お店の什器ですので周りに物があって正面からも撮影しましたが影ができてしまい、斜めからの撮影にしました。もし、カップボードのほうが目立つようでしたら下の部分をカットしようかと思いましたが、とりあえず、撮影のままで掲載します。こちらのお道具ほぼ販売済みで再撮影できません。>

こちらはイギリスのアンティークのカップボードに飾りました。

洋風家具にも合いますね。うつわの雛道具はおしぼりトレイの上に置きました。

横に飾った季節のお花の花瓶も雛道具です

画像4 <花のごみなく、このカップボードのままで撮影しました。>

小さいですが一つ一つ丁寧に金蒔絵がされています。お人形のお飾りとは言え、大変手の込んだものです

画像5 <このタンス、机、長持等が売れてしまい、再撮影することができませんでした。>

これだけ小さなものを本物そっくりに作る職人の魂が込められたお道具は本当にすばらしいものです。

大変小さいものですので保管するのも容易ですが反対に小さいものですのでなくなるのも簡単です。

争いごとや震災、家の建て替えなどでも大事に残されてきました。

画像6 <OKいただきました。>

こちらのタンスは扉の奥の引き出しには「桐と鳳凰」の大変おめでたい図が蒔絵されています。扉の裏にも蒔絵がありますね。

画像7 <OKいただきました。>

そして扉を閉めると蒔絵だけでなく金具もすばらしいです。

このようなお道具は当時大変裕福なお家の持ち物と思われます。

画像8 <手も平にのせました。手の色悪いですか?>

硯箱の中は硯、墨、筆、水滴まで用意されています。

そしてこのお道具にも引き出しまで蒔絵があります。硯の傷は子供が墨をすって遊んだのかも。

画像9 <後ろの黒紙を外したものも撮影していましたのでそちらを使いました。この中のお道具も売れてしまい、ありきたりの雛道具しか残っていません。皆様にご紹介できるようなスタイリングができないので少し配置が悪いかもしれませんがこのままにしました。すみません。>

他にも蒔絵のない木の素材を生かした庶民の台所や当時大変高価な金属の錫で作られたお茶道具、花札、鯛、そして鯛を作っている炎は紙で丁寧に作られています

まるでドールハウスです

画像10 <鯛はお皿に入れて、お膳のようにしました。ここにあるお道具の手前の硯箱以外がもうお嫁入してしまいましたので、再撮影ができません。画像編集でできるご指導ありましたらよろしくお願いします。>

明治から昭和初期の雛道具を紹介しました

雛道具を下駄箱やサイドボードの上に雛あられや季節の花と一緒に飾ってみてはいかがでしょうか。

天然の素材で作られた、1点1点手作りの時代を経て受け継がれたものです。

古き良き時代の品々には丁寧な仕事で作品に込められた力を感じます。

時代を経て輝きを増す品々を現代のライフスタイルに取り入れてもらえるよう、これからも古いものの魅力を伝えたいと思います。

-

ケンプ先生

先月はケンプ先生にしっとり系にまとめるといいですよ、とご指導していただき、とてもまとまりました。

お陰様でクラススタイリングに掲載され、四苦八苦でしたがヤノミサエ先生にもいろいろお世話になり、とても記念になる記事になりました。

本当にありがとうございました。

今回も力は入っているのですが空回りしています。

またご指導よろしくお願いします。

はい、ケンプ先生がおっしゃる通り、内裏びなだけで飾ってみましょうから始めたいとおもいました。

画像1

雛人形を飾るのは大変ですね

台を組んだり、ひな人形、人形に小物を待たせたり、帽子をかぶせたり、そして後片付けも大変です

最近は7段飾りはせずにお雛様とお内裏様だけで飾る方も多いですね。

でもせっかくの立派なセット、お道具も飾ってみませんか?

画像1

下駄箱やサイドボードの上に雛あられや季節の花と一緒に飾りました。

雛道具の一部、高杯に雛あられをのせたました。ペアで揃っているものですが、一つだけでもひな祭りらしいですね。

古い雛道具はもちろん天然木製、本漆蒔絵です。

画像3

こちらはイギリスのアンティークのサイドボードに飾りました。

洋風家具にも合いますね。うつわの雛道具はおしぼりトレイの上に置きました。

後ろに飾った季節のお花の花瓶も雛道具です

画像4

小さいですが一つ一つ丁寧に金蒔絵がされています。お人形のお飾りとは言え、大変手の込んだものです

画像5

これだけ小さなものを本物そっくりに作る職人の魂が込められたお道具は本当にすばらしいものです。

大変小さいものですので保管するのも容易ですが反対に小さいものですのでなくなるのも簡単です。

争いごとや震災、家の建て替えなどでも大事に残されてきました

画像6

こちらのタンスは扉の奥の引き出しには「桐と鳳凰」の大変おめでたい図が蒔絵されています。扉の裏にも蒔絵がありますね。

画像7

そして扉を閉めると蒔絵だけでなく金具もすばらしいです

このようなお道具は当時大変裕福なお家の持ち物と思われます

画像8

硯箱の中は硯、墨、筆、水滴まで用意されています。

そしてこのお道具にも引き出しまで蒔絵があります。硯の傷は子供が墨をすって遊んだのかも。

画像9

他にも蒔絵のない木の素材を生かした庶民の台所や当時大変高価な金属の錫で作られたお茶道具、花札、鯛、そして鯛を作っている炎は紙で丁寧に作られています

まるでドールハウスです

画像10

明治から昭和初期の雛道具を紹介しました

雛道具を下駄箱やサイドボードの上に雛あられや季節の花と一緒に飾ってみてはいかがでしょうか。

天然の素材で作られた、1点1点手作りの時代を経て受け継がれたものです。

古き良き時代の品々には丁寧な仕事で作品に込められた力を感じます。

時代を経て輝きを増す品々を現代のライフスタイルに取り入れてもらえるよう、これからも古いものの魅力を伝えたいと思います。

-

森村先生 加藤様

ご指導ありがとうございます。

1枚目と8枚目を入れ替えました

また、手の入った画像の処理ありがとうございます。

その写真を使いました。

どうぞよろしくお願いします。

タイトル案

1.古き良き時代 盃洗(はいせん)てご存知ですか?

2.時代あるものを現代の暮らしに 江戸時代の盃洗(はいせん)

3.骨董を楽しもう!江戸時代の盃洗は花器にピッタリ

扉 案

画像1

本日の担当は、大阪・寺内町の骨董アンティークショップ「TANTRA タントラ」のオーナー小西佳代です。

「TANTRA タントラ」は大阪で唯一の重要伝統的建造物群保存地区・富田林市寺内町で古民家を改装したショップです。江戸時代に作られた街並みが残る寺内町で、古布や器、古道具、家具などの様々な骨董品を扱っています。

古き良き時代を経て輝きを増す品々を、現代のライフスタイルに取り入れていただけるようご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

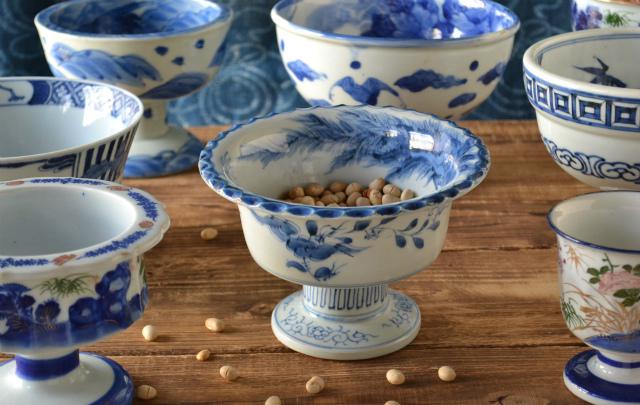

今回ご紹介するのは、「盃洗(はいせん)」という器です。江戸時代につくられた足の付いた食器で酒席で、お酒を交わす際に水を入れ、盃(さかずき)をすすぐために使われた器です。

画像2

蔵の中ではこんな風に保管されています。当時の新聞や古文書などで大切にくるまれているのですが、つい新聞の見出しにつられて読みふけってしまう事もしばしば….。

画像3

江戸時代末期に作られたものとは思えないほど、保存状態も良く、きれいな器です。もちろん手書きで絵付けされています。足がついていますので、現代のコンポートのような形ですね。

画像4

当時の酒席では、一つの盃で酒を酌み交わすことが習慣だったんですね。目下の人から目上の人へ、もしくはおもてなし役からお客様へ盃を渡す際に盃を洗ったそうです。盃洗がないときは、懐紙で拭ってから盃をお返ししてお酌をするというのが当時のマナーだったんですね。

画像5

盃洗のデザインは様々。絵付けの色、足がない小鉢のような形やこんな小さな盃洗もあります。こちらは絵付けの色やデザイン、下地の色味から明治期につくられた盃洗です。

画像6

一輪挿しの代わりに使って、季節のお花を飾ってみてはいかがでしょうか。鮮やかなブルーに華やかな山茶花がとても似合います。

画像7

大きな盃洗は、生け花風に花器として使っても素敵ですよ。色味が少ないお花を大きく生けていただくと足つきの器の姿がお花を引き立たせます。

画像8

盃洗は江戸時代末期から明治期に作らています。現代では盃洗を使う習慣がありませんが、新しい和のアイテムとして、今の暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか?コンポートとして、また野菜スティックのディップを入れたり、洋風アレンジも素敵です。

大きさもいろいろありますので、そのままインテリアとして飾っていただいてもいいですね。

今後も古いものの魅力をお伝えしたいと思います。

骨董アンティークショップ 「TANTRA タントラ」オーナー小西佳代

HP: antique TANTRA タントラ

Instagram : tantra_antique

https://www.instagram.com/tantra_antique/

Blog : antique-tantraのブログ

https://ameblo.jp/antique-tantra

冒頭の自己紹介の部分が長く少し気になったので少し省略しました。

よろしくお願いします。

-

森村先生 加藤様

手順が理解できてなくて申し訳ございませんでした。

どうぞよろしくお願いします。

タイトル案

1.古き良き時代 盃洗(はいせん)てご存知ですか?

2.時代あるものを現代の暮らしに 江戸時代の盃洗(はいせん)

3.骨董を楽しもう!江戸時代の盃洗は花器にピッタリ

扉 案

本日の担当は、大阪・寺内町の骨董アンティークショップ「TANTRA タントラ」のオーナー小西佳代です。

「TANTRA タントラ」は大阪で唯一の重要伝統的建造物群保存地区・富田林市寺内町にある築120年の古民家を改装したショップです。江戸時代に作られた街並みが残る寺内町で、古布や器、古道具、家具などの様々な骨董品を扱っています。

古き良き時代を経て輝きを増す品々を、現代のライフスタイルに取り入れていただけるようご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

画像1

今回ご紹介するのは、「盃洗(はいせん)」という器です。江戸時代につくられた足の付いた食器で酒席で、お酒を交わす際に水を入れ、盃(さかずき)をすすぐために使われた器です。

画像2

蔵の中ではこんな風に保管されています。当時の新聞や古文書などで大切にくるまれているのですが、つい新聞の見出しにつられて読みふけってしまう事もしばしば….。

画像3

江戸時代末期に作られたものとは思えないほど、保存状態も良く、きれいな器です。もちろん手書きで絵付けされています。足がついていますので、現代のコンポートのような形ですね。

画像4

当時の酒席では、一つの盃で酒を酌み交わすことが習慣だったんですね。目下の人から目上の人へ、もしくはおもてなし役からお客様へ盃を渡す際に盃を洗ったそうです。盃洗がないときは、懐紙で拭ってから盃をお返ししてお酌をするというのが当時のマナーだったんですね。

画像5

盃洗のデザインは様々。絵付けの色、足がない小鉢のような形やこんな小さな盃洗もあります。こちらは絵付けの色やデザイン、下地の色味から明治期につくられた盃洗です。

画像6

一輪挿しの代わりに使って、季節のお花を飾ってみてはいかがでしょうか。鮮やかなブルーに華やかな山茶花がとても似合います。

画像7

大きな盃洗は、生け花風に花器として使っても素敵ですよ。色味が少ないお花を大きく生けていただくと足つきの器の姿がお花を引き立たせます。

画像8

盃洗は江戸時代末期から明治期に作らています。現代では盃洗を使う習慣がありませんが、新しい和のアイテムとして、今の暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか?コンポートとして、また野菜スティックのディップを入れたり、洋風アレンジも素敵です。

大きさもいろいろありますので、そのままインテリアとして飾っていただいてもいいですね。

今後も古いものの魅力をお伝えしたいと思います。

骨董アンティークショップ 「TANTRA タントラ」オーナー小西佳代

HP

Instagram

https://www.instagram.com/tantra_antique/

Blog

https://ameblo.jp/antique-tantra

以上です。よろしくお願いします。

-

ケンプ先生

再度のご指導よろしくお願いします。しっとりまとめてみました。よろしくお願いします。

画像1

江戸時代につくられた足の付いた鉢です。酒宴の席で、お酒を交わす際に水を入れ、盃(さかずき)をすすぐ器です

今回はこの盃洗を使って節分のお飾りをしてみました

画像2

蔵の中ではこんな風に保管されています。当時の新聞や古文書などでくるまれています。

画像3

画像4

当時の酒席では一つの盃で酒を酌み交わすことが習慣だったんですね。目下の人から目上の人へ、もしくはおもてなし役からお客様へ盃を渡す際に盃を洗ったそうです。盃洗がないときは、懐紙で拭ってから盃をお返ししてお酌をするというのが当時のマナーだったんですね。

画像5

こんな小さな盃洗もあります

画像6

季節のお花を少し飾ってみてはいかがでしょうか

画像7

大きな盃洗は生け花風に

画像8

盃洗は江戸時代後期から明治期に作らています。現代では盃洗を使う習慣がありませんが、形が特殊で洋風にも和風にもお使いできます

大きさもいろいろありますので、そのままインテリアに飾っていただいてもいいですね

今後も古いものの魅力をお伝えしたいと思います

どうぞよろしくお願いいたします

-

ケンプ先生

ご指導ありがとうござます

全体を通してのメッセージを伝えたかったんですが作品を作るわけでもないのでだんだんわからなくなってきました

すみません 添削よろしくお願いします

タイトル 「古き良き時代に作られた食器、盃洗ってご存知でしょうか?」

画像1

江戸時代につくられた足の付いた鉢です。酒宴の席で、お酒を交わす際に水を入れ、盃(さかずき)をすすぐ器です

今回はこの盃洗を使って節分のお飾りをしてみました

画像2

蔵の中ではこんな風に保管されています。当時の新聞や古文書などでくるまれています。

画像3

江戸時代末期に作られたものとは思えないほどきれいな食器です。

もちろん手書きで絵付けされています。足がついていますので現代のコンポートのような形ですね。

画像4

当時の酒席では一つの盃で酒を酌み交わすことが習慣だったんですね。目下の人から目上の人へ、もしくはおもてなし役からお客様へ盃を渡す際に盃を洗ったそうです。盃洗がないときは、懐紙で拭ってから盃をお返ししてお酌をするというのが当時のマナーだったんですね。

画像5

こんな小さな盃洗もあります

画像6

季節のお花を少し飾ってみてはいかがでしょうか

画像7

大きな盃洗は生け花風に

画像8

盃洗は江戸時代後期から明治期に作らています。現代では盃洗を使う習慣がありませんが、形が特殊で洋風にも和風にもお使いできます

大きさもいろいろありますので、そのままインテリアに飾っていただいてもいいですね

今後も古いものの魅力をお伝えしたいと思います

どうぞよろしくお願いいたします

-

ケンプ先生

わかりました。ここのところとても忙しく、投稿が遅くなってすみませんでした。

またどうぞよろしくお願いします!

小西

-

ケンプ先生

お世話になります。5月に入ってしまい、返信していいのかどうか迷いましたが、ダメもとで編集しました!

今回は当店で販売している生地の紹介です。蚊帳生地をたくさん販売していますが藍染木綿生地は少なくショールに最適です、というところを紹介したいと思いました。販売目的で投稿してもいいのかどうか迷い、最後はご自分で作れますよ、ということにしてしまいました。

なのでテーマの母の日と少し違ってきました。どうも5月テーマの初夏のほうがいいかもしれません、すみません。

再編集しましたのでどうぞよろしくお願いします。

画像1 OKもらいました

今年の母の日は5月13日ですね。そろそろ紫外線が気になる季節になってきました。また暑くなるとクーラー冷え、汗拭きなど風通しの良い、そして冷えなどにも万能な蚊帳ショールを母の日のプレゼントにいいかがでしょうか

今回はどこのご家庭にもあった「蚊帳生地」を紹介したいと思います

画像2 よく見ると麻は糸が太くもう少し大きめの網目でした。吊った画像も撮りましたが流れがこちらの方がいいかなと思い、そのままにしました

昔、祖父の家に泊まった時には夜寝るときに蚊帳をつってもらいました。兄弟で蚊帳の中で寝ることはわくわくして、とてもうれしかった思い出があります。

蚊帳は蚊など虫の侵入を防ぎ、そして風を通すように1~2ミリほどの網目になっています。

画像3 両方の生地のが同じくらいの大きさになるように撮りなおししました

左の白っぽい蚊帳は昭和中期ごろの蚊帳です。右側はもう少し古いですね。生地を丈夫にするためと防腐のために藍染にした蚊帳や天然素材のままの色目のものもあります。こちらはどちらも麻です。

画像4 吊るしてみました。大きさがわかるように椅子を置いたままにしまいした。

麻の生成りの蚊帳を吊るしました。このままカーテンやテーブルセンター、タペストリーのように飾ってもいいですね。一巾づつにほどき、長さ180㎝ほどありますので半分に切って暖簾にも使えます。夏のインテリアに天然素材の麻生地はピッタリです。

画像5 生地感をわかってもらえるように手とアップしました

麻の蚊帳は綿より糸が太く、網目も2ミリほどのものもあります。のりがしっかりかけられていると張りがあります。

画像6 椅子にショールをかけて少し寄って撮りなおししました

こちらは藍染の木綿の蚊帳生地です。一巾づつにほどきました。

使い込まれた綿生地なのでふんわり柔らかな風合いで日よけや冷房よけのショールにいかがでしょうか。

幅は30~35㎝くらい、薄いので鞄の中で折りたたんで持ち運びしやすいです。

画像7 文面を少し変えました

透かして見るとこのようにガーゼのような素材です。蚊帳生地の中にはストライプの地模様になっているものもあります。

今回は肌触りもよくデニムなど普段着にも合う木綿の藍染の蚊帳生地を選びました。

画像8 文面を少し変えました

巻いてみると長すぎず、短すぎず、ちょうどいいサイズです。

木綿ですので洗濯機で洗えます。藍染ですので色落ちがあります。ネットに入れて白物とは別洗いでお願いします。

画像9 いろいろな蚊帳生地を撮り、文面を変えました

どこのご家庭にもあった蚊帳ですが状態が良いものは少なくなってきました。特に木綿の蚊帳は当時の生産数も少なく、貴重な生地です。

素材によって昔の蚊帳をファッションやインテリアにいかがでしょうか。

古いものには現代のような合成素材のものはなく、自然のもので染められた1点1点丁寧に手作りされたものです。また使い込まれた風合いは現代のダメージとは見た目や手触りが全然違います。

今後も古き良き時代を経て輝きを増す品々を現代のライフスタイルに取り入れていただけるよう提案させていただきたいと思っております。

-

投稿者投稿